閱讀更多精彩小說內容

烏桕樹下歇力的女人們

雙搶時節天氣特別熱,吃晚飯時偏偏停電了,點起一盞油燈,屋裏光線還很暗,看不清麵孔,又悶熱得受不了,幹脆把飯桌擺到大門外,借著天上的月光吃夜飯。弄堂口走來高大魁梧的阿牛隊長,赤裸著黑黝黝的背,褲腳管卷起很高,一雙沾滿田泥的大腳,啪噠啪噠,踏著巷子中間的青石板走過來,人未到,很響的喉嚨早喊過來了:你們倒好,坐外麵吃夜飯,乘風涼,介爽快啊!

爸招呼阿牛,你還沒吃飯吧,坐下來吃點。又示意阿姐去盛飯。

阿牛站著,瞪著一對眼珠抱怨道,哎呀,和順叔,我當這個小隊長真當吃力,頭都大了!拚煞老命割了早稻,又要搶種晚稻,立秋沒幾天了,隊裏這點勞動力哪裏夠用?超過立秋關,晚稻抽穗遲,天冷起來成熟不了,收一堆癟穀怎麼辦?和順叔,看看你家,介要緊的雙搶隻出一個勞力,講不過去吧?阿牛說話時,瞄一眼阿姐。

阿姐端來一碗飯,笑眯眯地說,阿牛哥,你不要急麼,坐下來吃碗飯。

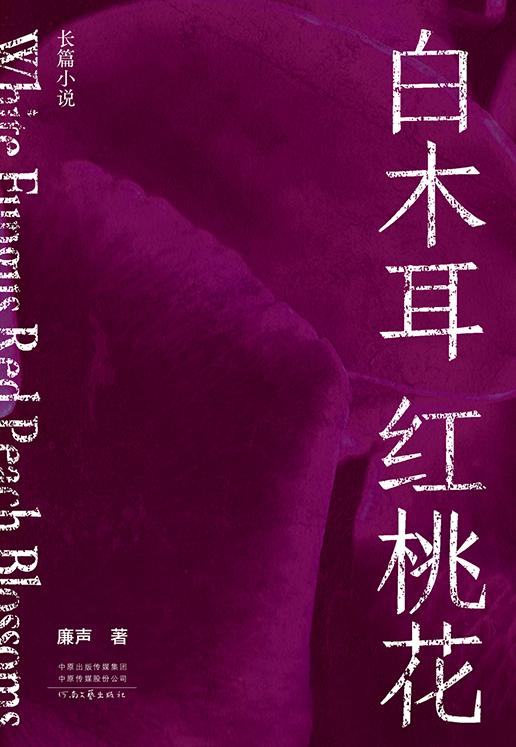

阿牛不接阿姐的飯碗,說,小琴你運氣真當好!你在大隊副業隊,是老姚手下得力幹將,還有月娟。你們兩個人雙搶大忙季節不落田做農活,躲在陰涼的房子裏弄白木耳,介輕鬆的生活,工分還掙得多。開心吧?他轉身對爸說,大隊劉書記把老姚當財神看啦,老姚講啥他都點頭,都依著他。老姚真當有本事,白手起家,拉起一個副業隊,帶十幾個姑娘種白木耳,謔,真讓他弄成功了,賣了蠻多鈔票,聽說有上萬塊!哎,我是真心服帖老姚。我講,老姚本事介大,你來當這個小隊長。他硬不肯,講他沒有別樣本事,隻會種白木耳。你聽聽,話講得介客氣。哎,老姚講過,明天讓他老婆參加雙搶,去拔秧,和順叔你看,老姚介講了,我還有啥話講?

爸用筷子夾一粒炒黃豆放嘴裏嚼著,說,阿牛,你講介大一堆話,啥意思我曉得了。要麼,明天讓阿聲去拔秧,多一個人,多一分力,好不?

阿牛臉上才有了笑意,連聲說,好好,還是和順叔你肯幫忙,今天是幫我大忙了。紅記娘姨也肯幫忙,她都落田拔好幾天秧了。我還要去找常貴,他家也該出人出力的。

天還沒亮,正睡得香呢,猛地被爸推醒,叫我趕緊起床,今天要參加雙搶勞動,下田拔秧。我迷迷糊糊揉著眼睛坐起來,聽到外麵有個破鑼在敲,咣咣亂響,又有個破鑼樣的喉嚨在喊叫,起床嘍,起來吃早飯,出門做生活了!

身強力壯的二隊男社員吳常貴,除了劁豬閹雞,什麼農活都不會做。阿牛隊長隻要常貴做一件事,每天淩晨四點鐘,拎一個破鑼,挨家挨戶敲鑼,叫人起床出門,給他記三個工分。常貴很樂意掙這三個工分,提著破鑼各家各戶叫一圈後,回家爬上床繼續睡覺。

出門時天還沒亮,四周灰蒙蒙的,什麼也看不清。爸拉我到隔壁,叫紅記娘姨帶我去拔秧。紅記娘姨一副驚訝麵孔,說,阿聲是個讀書坯子,你讓他介小年紀做務農生活,啥意思?爸支吾一句,遲早總要務農的,讓他先嘗嘗味道,吃點苦頭也好。

蒙頭蒙腦跟著紅記娘姨走到水田邊,天才蒙蒙亮,秧苗看上去黑黢黢一片,田水倒是白花花亮晶晶的。紅記娘姨在我頭上輕拍一下,說,記牢,今天是你這生世頭一回做務農生活。務農是苦生活,你以後會曉得的。隨手拉我一把,嘩啦一聲,我就下水田了。

一雙赤腳落進灌滿水的秧田,水涼涼的,腳底下滑滑軟軟的,心裏忐忑著,不知該怎麼做。紅記娘姨朝一個婦女說,哎,梅珍,你有耐心,今天讓你帶個徒弟,教阿聲拔秧。叫梅珍那婦人即招呼我,阿聲,你過來,跟牢我。她讓我看她如何拔秧、縛秧,讓我學著做,輕聲細語地說,拔秧,不能一根兩根拔,太慢,也不能大把抓,太多會斷根,四五根或六七根,靠秧苗根部捏緊了,用力一拽,就能連根拔出來。我照樣去做,果然可以。用稻草縛秧把也是技術活,她又手把手教我,左手握秧把,大拇指按著稻草頭,右手拿稻草繞秧把一圈,再把稻草一折、一插、一抽,秧把就縛好了。

我很快學會了拔秧縛秧。梅珍誇我聰明,一學就會,扭頭對一個男孩說,你看人家阿聲,怎麼一下就學會了?就你懶惰,不好好學!男孩是她兒子,叫大喜,細長個兒,大眼珠子,一頭卷毛,跟我同齡,在小學校讀書,同級不共班。他是月娟的大弟弟,下麵還有二喜、三喜、四喜。被他媽數落時,這家夥朝我狠狠地瞪了一眼。

天色漸漸亮起來,看得清秧田裏這些人麵孔了。拔秧的大多是婦女,加上小孩和老人,有十多個人,我隻認得紅記娘姨,還有教我拔秧縛秧的梅珍,即大喜媽,也是月娟媽。這塊秧田很大,分成若幹長條塊,塊與塊之間是半尺寬的水溝。拔秧的十幾個人分散在各條塊,各自為戰,各顯神通。我隨月娟媽守著一條塊秧苗,還有她兒子大喜。大喜遊心很重,胡亂拔一通,攤在那裏,不洗秧,也不縛,扔給他媽不管了,隻顧自己去玩,一會兒撿田螺,一會兒捉泥鰍黃鱔,還真讓他捉到一條一尺多長的黃鱔,興奮得大喊大叫,被他媽罵了兩句,才轉回來繼續拔秧。

太陽升起幾丈高,天氣大熱起來。日光強烈而熾熱,曬著綠油油的秧田,曬著田裏的水,也曬在人的臉上、手臂和大腿上,還有後背,曬久了,皮肉就會發燙,隱隱作痛。老是彎著腰拔秧,很累,臉上汗水淌下來,辣得眼睛睜不開,很難受。我站起來擦汗,順勢朝四周看了看。

紅記娘姨戴一頂麥草編的圓盤草帽,很大,把整張渾圓白淨的臉和盤起的黑發都罩進去,曬不著日頭。她穿一件月白色短衫,身子有點胖,後背看去肉鼓鼓的。紅記娘姨拔秧手腳很快,半蹲著,兩手一上一下,唰唰唰,嘩嘩嘩,連拔帶洗,動作連貫,一下就縛成一個秧把。她低頭弓身拔秧,整個後背被日光曬著,憋出許多汗水,還有洗秧時濺起的泥水,很快把白衣裳染成黑白色的花布衫了。實在熱不過,她直起腰,把圓草帽一把掀開,仰天大喊一聲,哎呀熱煞啦!天天大日頭,這要曬煞人啦!

再看月娟媽,穩穩地坐在一隻小板凳上,穿著長褲和長袖衣,頭上戴一頂草帽,從帽前簷垂罩一塊淺黑色薄紗。這樣一副裝束,可有效防著日光直曬臉上身上的皮肉。她不急不慢地拔秧、洗秧、縛秧,看上去很輕鬆,身上的衣衫很幹淨,沒落幾點泥水,身後縛好的秧把有一長溜了。

螞蟥很討厭,悄悄地遊來,叮在拔秧人浸在水田中的小腿上,不動聲色地吸人血,吸完血悄悄溜掉,還讓傷口淌血。紅記娘姨忽然一聲驚叫,高高提起一隻腳,白光光的小腿上,趴著兩三條黑乎乎的螞蟥。她看著自己被螞蟥叮咬的腿,驚惶地招呼我,阿聲快過來,幫我把螞蟥捉掉。

我走過去,伸手從紅記娘姨的小腿肚扯下螞蟥,剛想把它們扔掉,那邊月娟媽說,哎,不要扔水裏,扔水裏它還會遊來咬人,放這裏,放進瓶子裏。她用手指一指自己腰間。她腰間係條細帶,掛著個小玻璃瓶。她說,瓶裏裝了鹹鹽,螞蟥碰到鹽就化成血水了。咦,還有這種解決螞蟥的好招數?

阿牛隊長挑一擔空畚箕踏著狹窄的田埂走來,嘴裏喊一聲,我來挑秧啦,嘩嘩地走下秧田。他把各人拔的秧把一五一十數了,高聲報出一個數,把秧把裝進畚箕裏。我聽著,紅記娘姨拔得最多,四十個,月娟媽三十個,我也完成了八個。阿牛誇我說,阿聲頭一天拔秧,拔得蠻好。

紅記娘姨笑著說,阿聲拔秧拔得好,是梅珍這個師傅教得好。眾人的目光朝我投射過來,有人還誇讚兩聲,我受寵若驚,趕緊縮身蹲下去拔秧。

阿牛忽然高聲喊出一個數字:五十個!大家聽到沒有?老姚老婆厲害不?一個人拔了五十個秧,是頭一名!

遠遠的,隔著三條秧田塊,我看到老姚老婆,她那個日光照射下的寬厚背身,半蹲的姿勢使得渾圓的屁股越發顯眼。她似乎不在意眾人的驚歎與關注,沒回頭,也沒直起身歇一下,仍在奮力拔秧,兩隻手左右開弓,唰唰唰唰,快速拔起秧苗,然後雙手一並,一手捏著秧把,在水中嚓嚓嚓一洗,一手拿根稻草,飛快地一繞一抽,一個秧把就成了,隨手往後一丟,又扭身去拔秧……

田坎邊有個小土丘,長著一棵粗大的烏桕樹,枝繁葉茂,投下大片樹蔭,能讓拔秧人躲避暴曬的日光。拔秧的婦女想多拔秧,多掙工分,中午大多不回家,有帶了飯包,也有家人送來飯菜。午時大家都躲在樹蔭下吃飯。

阿姐給我送來吃的,兩個大肉包子。很久沒吃肉包子,太好吃,太香啦!看我吃肉包子的饞癆相,阿姐嘻嘻地笑,說,記住噢,肉包子是我用自己的補貼費買的。頭一回參加雙搶,阿姐慰勞你。又問,你拔了幾個秧?我自豪地說,上午拔了十七個秧,阿牛隊長表揚我了。阿姐喲呀呀叫起來,說,照這樣子,你從早拔到晚,最多也就拔四十個,辛辛苦苦一整天掙不到三個工分。你算算,肉包子六分錢一個,你連兩個肉包子都掙不回來呢!嗐,這話讓我聽了很沮喪。

常貴晃悠著細高的身子,拎一個飯籃來給老婆兒子送飯。大喜看我吃肉包子,饞得要命,揭開自家飯籃一看,是炒冷飯,很失望,心有不甘地問他爸,有沒有肉包子?常貴一對死羊眼烏珠突出,屈起手指頭在兒子頭頂敲個“爆栗子”,說,你拔了幾個秧,還想吃肉包子?大喜很委屈地說,我給你捉了一條黃鱔當下酒菜呢,還有田螺。常貴對那條黃鱔很感興趣,把它放進飯籃,晃晃悠悠走了。

月娟媽吃完飯,背靠著烏桕樹,拉下草帽遮著臉,身子癱軟,一動不動,不說一句話。我猜她是借這點時間,抓緊時間打個瞌睡。

紅記娘姨沒人送飯。她自帶吃的,一隻鋁盒裏裝著饅頭片,油炸過的,又脆又香。帶來一個竹殼熱水瓶,裏麵不是熱水,倒在小碗裏,居然是熱乎乎的白米粥。她呼呼地喝著白米粥,咬一口脆香的饅頭片,嚼得咯嘰咯嘰響。

一旁有人說,紅記你作啥介會享福?油炸饅頭片吃得介香,咯嘰咯嘰,存心讓我們流口水啊?你家條件真好,老公縣城上班拿工資,有公家發的糧票油票,菜油吃不光,用來炸饅頭!另有人說,我們可憐,沒菜油吃,紅鍋子炒菜呢,借點油票,好不好?紅記娘姨笑著說,好啊,你要多少?來我家拿。又有人說,紅記,你真當好福氣!老公一個月掙好幾十塊,兩個人過日腳,哪裏用得光?你隻管在家吃吃困困,享福好啦,何苦大熱天出門,落田畈拔秧,吃吃力力的,流大汗曬太陽?嘻嘻,真當犯不著呢。紅記娘姨說,人又不是豬,光是吃吃困困,活著有啥意思?阿牛隊長過來叫我,雙搶季節隊裏人手不夠,拔秧忙不過來,我能不來?我是二隊的社員,不落田畈拔幾天秧,總歸講不過去吧?

紅記娘姨發覺大喜站在身邊,兩隻眼睛死盯著她手上的油炸饅頭片,嘴角流口水,順手拿起鋁盒說,你個小鬼,想吃啦?拿幾片去,你吃兩片,給你媽兩片,拿去吧。阿姐看在眼裏,輕蔑地對我說,你看大喜,真是個饞癆胚!我說,紅記娘姨的油炸饅頭片我吃過,蠻好吃的。阿姐忽然輕叫一聲,啊,姚隊長來了!她臉上頓時閃出光彩,興奮地指著田頭那邊對我說,看到沒有,那是我們姚隊長,給他老婆送飯來了。

果然是那人,高高的個頭,走路腰板筆挺,腳步很快。他一手拎個布包,一手拉個三四歲大的男孩,從田埂上走過來。

哎,你們看,老姚待老婆真好,給她送飯來了。紅記娘姨探頭探腦看了看,說,一定是好吃的東西!你們猜猜,他會給老婆送啥?有人說是油餅,有人說是肉包子,也有人說是肉絲麵,說過話,嘴巴又嘖嘖響著,像是把什麼好東西吃進嘴裏,很有滋味似的。姚隊長走近,眾人的目光都朝他看,臉上笑嘻嘻的。他朝眾人含糊地點點頭,沒說話。紅記娘姨大聲問,哎,姚正山,給老婆送啥好吃的?姚隊長回一句,沒啥,炒點冷飯。紅記娘姨白他一眼,說,哪個相信,肯定是好吃的。

姚隊長老婆兩隻手在水裏隨便撩兩下,甩了甩,邁著雙腿嘩嘩地走出秧田,吧嗒,穩穩踏上田埂。這時才看清她的麵孔,大眼珠,大嘴巴,四四方方一張臉,曬得黑紅,齊耳根短發,是個很壯實的婦女。姚隊長打開布包,端過滿滿一碗飯,遞上筷子,他老婆伸手接過,也不說話,就地吧嗒一坐,大口大口吃起來,吃出呼啦呼啦的聲響。

紅記娘姨呼呼地喝著白米粥,目光一直瞄著那對夫婦,又轉身大聲對旁人說,你看這夫妻倆好笑不?一個搞副業隊種白木耳賣鈔票,一個拚命拔秧掙工分,也不曉得弄點好吃的,還是冷飯熱熱吃,真當對不起自己的肚皮呢。

她的話沒人回應。姚隊長隻當沒聽到,直挺挺站一邊,日頭在頭頂上熱辣辣曬著呢,也不往樹蔭下躲一躲,眼睛朝向前方,看著遠處。那邊,隊裏的男人們在田裏插秧,有人大聲吆牛犁田,水聲嘩嘩作響。

紅記娘姨咬一口油炸饅頭片,咯嘰咯嘰嚼著,又說,你們看這姚正山,奇怪不,介熱的天,還是白襯衫、藍長褲,哎喲,襯衫最上麵一顆扣子扣得介牢!人也不坐落,像秤杆一樣筆挺站著,這副樣子像啥?幹部不像,教師也不像,像啥,像不像麻繩縛在後背的強盜殺頭胚,嘻嘻,笑煞人!

我朝姚隊長多看了兩眼,咦,他這樣子是有點怪呢。阿姐躲在我身後不敢讓姚隊長看見。我問,你們隊長為啥大熱天也是這副長袖長褲的裝束,他不嫌熱,不怕熱出汗來難受嗎?不會是身上有難看的瘡疤吧?阿姐在我屁股上打一下,瞎講!我們姚隊長一向是這樣的。他是保持軍人風度,你小鬼頭懂個屁!

有人說,哎,你們聞到沒有,介香!老姚給他老婆送的是蛋炒飯,米飯裏有雞蛋有香蔥,蠻好吃,蠻高檔呢!紅記娘姨抽抽鼻子,又探頭看看,麵孔板了起來,這家夥,明明蛋炒飯,還講炒冷飯?這家夥……哼,學會講造話了!

姚隊長老婆很快吃完蛋炒飯,放下碗筷,呼地站起身,雙手拍拍屁股,大步朝秧田走去。姚隊長收起碗筷,一手拎著飯包,一手拉著小男孩,也沒跟誰打招呼,顧自走了。阿姐看他走遠,也趕緊走了。

烏桕樹下歇力的拔秧人,看著老姚夫婦倆,一個下田,一個走遠了,覺得不好意思再歇下去,拖拉身子站起來,慢慢朝秧田走去。紅記娘姨最後一個起身,忽然帶著怨氣說一句,這家夥,都勞改過了,還介神氣?哼!