閱讀更多精彩小說內容

3

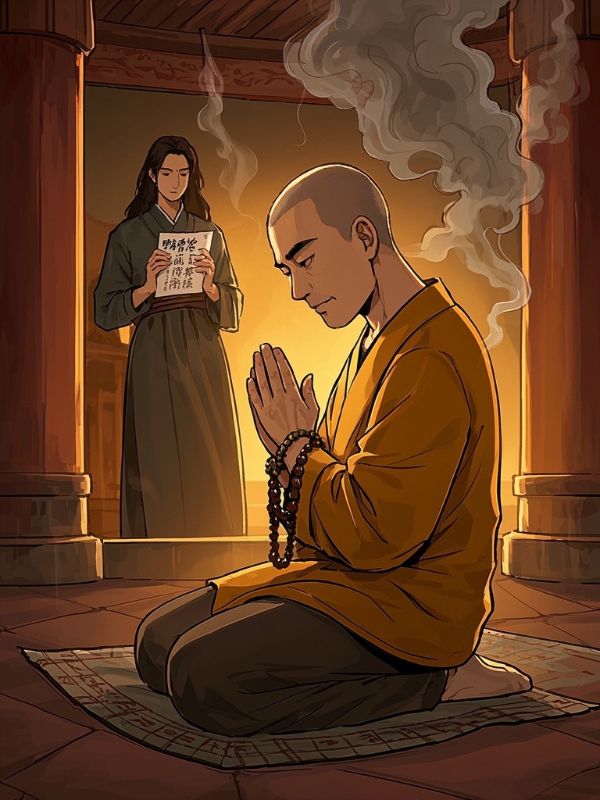

我拿著奶奶的病危通知書去找他時,他正虔誠地跪在廣濟寺大雄寶殿的蒲團上。

香火繚繞,梵音陣陣。

他閉著眼,雙手合十,嘴裏念念有詞。

手腕上,戴著一串嶄新的小葉紫檀佛珠,在昏暗的燈光下泛著溫潤的光澤。

那個叫舒瑤的女孩,就站在他身旁,一臉感動地看著他。

“裴叔叔,您不是不信這些嗎?”

裴聲睜開眼,回頭看她,眼神是我從未見過的溫柔。

“為了你,我願意相信一切。”

我的腳像灌了鉛,再也邁不動一步。

這句話,像一把淬了毒的刀,精準地插進我的心臟。

原來,他不是不信,而是不願意為我們相信。

他的唯物主義,他的科學理性,在另一個女孩麵前,可以瞬間崩塌。

舒瑤似乎看到了我,驚訝地捂住了嘴。

“呀,是岑鳶姐......她怎麼來了?”

裴聲順著她的目光回頭,看到我時,眉頭立刻擰成了一個川字。

他迅速起身,熟練地繞開人群,大步走到我麵前,把我拉到了大殿門外。

他的力氣很大,捏得我手腕生疼。

“你來這裏幹什麼?”他的語氣充滿了不悅和質問。

我攤開手裏那張被我攥得發皺的紙。

“奶奶不行了,醫生下了病危通知書。她是因為你才這樣的,你得去給她道歉認錯,不能讓她帶著氣走!”

他掃了一眼,臉上沒有絲毫波瀾,甚至還帶著一絲被打擾的煩躁。

“我有什麼錯?你別太離譜!”

俗事?

我奶奶的生死,在他眼裏,隻是一件不值一提的俗事。

而他為另一個女人的前途祈福,才是“正事”。

我看著他手腕上那串刺眼的佛珠,徹底死心了。

“裴聲,”我平靜地開口,聲音出奇地穩定,“我們離婚吧。”

他愣了一下,隨即嗤笑一聲,像聽到了什麼天大的笑話。

“岑鳶,你又在鬧什麼?用離婚來威脅我?你覺得有用嗎?”

“我沒有威脅你,我是在通知你。”

我從包裏拿出準備好的文件,遞到他麵前。

是離婚協議書。我已經簽好了字。

“財產我一分不要,你隻需要簽字。”

他臉上的嘲諷慢慢凝固,取而代之的是一種難以置信的憤怒。

“你瘋了?就因為這點小事?”

“小事?”我看著他,一字一句地問,“裴聲,在你眼裏,到底什麼才算大事?是不是隻有舒瑤的前途,才算大事?”

他被我問得啞口無言,臉色青一陣白一陣。

舒瑤從殿裏追了出來,楚楚可憐地拉住他的胳膊。

“裴叔叔,怎麼了?是不是因為我,岑鳶姐才生您的氣?都怪我,我不該讓您為我做這些的......”

她說著,眼圈就紅了。

裴聲立刻轉過身,輕聲安撫她。

“不關你的事,瑤瑤,你別多想。她就是這樣,情緒化,不懂事。”

他甚至沒有再看我一眼,就擁著舒瑤的肩膀,溫柔地帶她回了大殿。

“我們繼續,不能讓不相幹的人影響了誠心。”

不相幹的人。

原來,在他和她的“正事”麵前,我隻是一個不相幹的人。

我站在原地,看著他們的背影消失在繚繞的香火中。

手裏的病危通知書,輕飄飄的,像一片枯葉。

我拿出手機,撥通了律師的電話。

“王律師,我懷疑裴聲有大量違規行為,我想請您幫我做好準備,隨時可以提起訴訟。”

電話那頭,王律師有些驚訝。

“岑小姐,您確定嗎?這樣做,裴教授的職業生涯就全毀了。”

我看著寺廟金色的屋頂,天空中沒有一絲雲彩。

“我確定。”

他不是為了舒瑤的前途,可以拋棄一切,背叛信仰嗎?

那我就讓他失去一切。

看看他還會不會如此鎮定。