閱讀更多精彩小說內容

1

奶奶八十大壽,我讓丈夫在祖宗牌位前上炷香。

他卻當眾拂袖而去,痛斥這是“精神鴉片”。

壽宴中斷,20桌酒席作廢。

可他卻理直氣壯:“這是封建糟粕,我隻是捍衛科學,難道有錯嗎?”

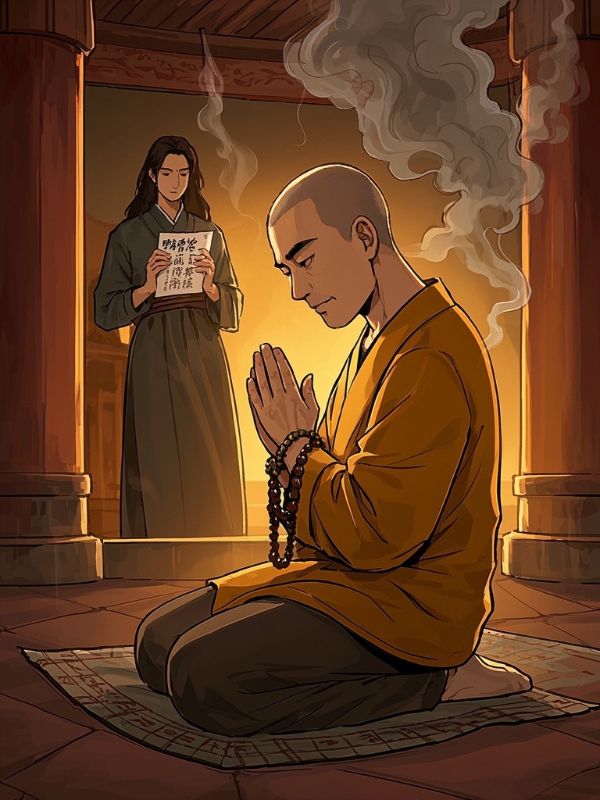

後來,他卻為了一個陌生女孩的畫展順利進行,跑遍了城裏所有的寺廟。

隻為求一個良辰吉日。

女孩感動地說:“裴叔叔,您不是不信這些嗎?”

他溫柔回複:“為了你,我願意相信一切。”

奶奶八十大壽的壽宴上,司儀正聲情並茂地念著祝詞。

我推了推身旁的丈夫裴聲。

“阿聲,該去給奶奶上香了。”

裴聲是我國最年輕的哲學係教授,堅定的唯物主義者。

他放下筷子,眉頭緊鎖,眼裏的不耐煩幾乎要溢出來。

“岑鳶,我們不是說好了嗎?我不參與這種封建迷信活動。”

我壓低聲音,近乎哀求:“就一炷香,給老人家一個麵子。全家人都在等我們。”

他冷哼一聲,聲音不大,卻足夠讓主桌的人都聽見。

“精神鴉片,有什麼好等的。”

我奶奶的笑容僵在臉上,司儀也尷尬地卡了殼。

我爸臉色鐵青,打圓場道:“裴聲,入鄉隨俗,這隻是個儀式。”

裴聲猛地站起來,椅子摩擦地麵發出刺耳的聲音。

他掃視全場,像是在大學課堂上對著愚昧的學生。

“儀式?就是這種無意義的儀式,禁錮了思想,阻礙了社會進步!將希望寄托於虛無的牌位,是對生命本身的不尊重!”

“都什麼年代了,還搞宗族崇拜?這是糟粕,是毒瘤!”

“爸,您也是讀過書的人,怎麼也跟著一起糊塗!”

滿堂賓客,二十多桌人,鴉雀無聲。

所有人的目光都聚焦在我們身上,像在看一場荒誕的鬧劇。

我窘迫得無地自容,隻想找個地縫鑽進去。

“裴聲,你少說兩句!”我用力拽他的胳膊。

他卻一把甩開我,力道大得讓我踉蹌了一下。

“我說的難道不是事實嗎?科學和理性,才應該是我們唯一的信仰!”

“奶奶!”

一聲尖叫劃破了這令人窒息的寂靜。

我猛地回頭,看見奶奶捂著胸口,從椅子上滑了下去,臉色發紫,嘴角歪斜。

“快叫救護車!”

整個壽宴廳瞬間亂作一團。

裴聲看著倒地的奶奶,愣在原地。

我衝過去,跪在奶奶身邊,眼淚不受控製地往下掉。

“奶奶,您醒醒,您別嚇我......”

混亂中,我聽到裴聲冷靜地對我爸說:

“爸,您別慌,看症狀應該是急性腦卒中。情緒激動是主要誘因,不過她這個年紀,血管本就脆弱,遲早會發生。”

我不敢相信自己的耳朵,抬頭死死地盯著他。

他臉上沒有一絲愧疚,隻有一種理性的、冷酷的分析。

壽宴徹底中斷,二十桌酒席原封不動。

救護車呼嘯而來,又呼嘯而去。

我跟著上了車,裴聲沒有跟來。

他說他留下來處理“爛攤子”,順便安撫一下賓客的情緒。

可我看著他站在酒店門口,從容地與幾位他的學界朋友交談,仿佛剛才的一切與他無關。