閱讀更多精彩小說內容

四

浣生在墜落,急速打著旋,墜入絕對的、寂靜無邊的黑暗之中。這是一個夢,而且是一個時常光顧的夢。再加速一陣子,她就會竭力將自己喚醒。但即使醒了之後,她仍然覺得身體正在墜向那炭一般黑的深處。她蹬了一下長腿,甩了一下胳膊,下意識地想抓住什麼東西。身上裹著的被子限製住了她,讓她立即感受到了它的懷抱和溫暖。醒來之初那朦朧的一刻,浣生意識到她躺在自己的床上,非常安全,而且遠離孤獨。

即使帕米爾注意到了她這個意外的小插曲,出於禮貌或是一貫的漠然,他仍舊假裝睡覺。他以慣常的樣子躺著:赤身平躺在床單上,雙手牢牢地枕在腦後。這個簡單的姿勢暴露出天生的反抗精神,也可能是徹頭徹尾地不在乎。各式各樣的敵人可能就躲在暗處,但他以身體的姿態表明自己並不在乎。

浣生輕聲地喘息著。

她打開一個服務紐聯節點,轉移自己的注意力。公寓給她送來一杯冰水,外加一杯木瓜汁。

臥室很大,地板上鋪著芒德勃羅分形幾何構成的漸變圖案,周的黑色磚牆在頂部聚攏成高高的、穹頂似的天花板。房頂微微發光,顯示著來自外覆裝甲的大船船首的實時圖像,隻是精心去除了藍移的光線和頑固的防護罩抖動。穹形天花板底部是一圈星星,讓她的目光可以穿過幾百光年,直視銀河係的核心。正上方的恒星數量少得可憐,大多數都很小,相互之間挨得很近。這些光點的後方是另外一種黑暗,更深,也更加濃稠,具有顯而易見的質量,還有一種十分獨特的寒意,任何一個有經驗的星際航行家都能一眼識別出來。

浣生對著那片星雲看了不止一眼。

她小心翼翼地坐起來,讓被子烘幹自己的汗水,又把枕頭做成一個小椅子。她靠坐在上麵,先喝了冰水,接著喝起了果汁。

船首附近以前架設了巨型望遠鏡。那裏的視野更廣闊,可以觀測將要飛抵的區域。雷莫拉人與違望者作戰時,他們需要一個陷阱。他們誘惑敵人去了大船的前臉外麵,隨後摧毀了大船的激光與保護罩,引來一陣流星雨,消滅了整支軍隊,也損失了所有的鏡子和百千米寬的碟形天線。整個係統不得不從廢墟中重建,包括支持設施和關鍵的升級。現在,戰爭結束十八年後,終於配備了足夠的“眼睛”和“耳朵”,讓一副能夠可靠地觀測到即將麵臨的一切。

浣生用網絡節點紐聯器改變了天空。

有兩個原因會讓這片星雲變成黑色。第一,足以生成一千顆恒星的氣體和塵埃在有機會聚合之前就散開了。第二,更重要的是,在一個直徑幾乎達到十二光年的天球內,隻散布了少數幾顆矮星。缺乏內部的光線,該星雲於是比普通星雲更黑,更寒冷。假如這片星雲遵循此種結構典型的發展曆程,那它已經處於坍縮的邊緣,將坍縮成十幾個或上百個高密度區域,形成一個個育嬰室。再過不到一百萬年的時間,恒星和棕矮星就將從中誕生。之後還將產生一係列新行星,相互間歡快地起舞、碰撞,暴力和騷亂將用最原始的材料雕刻出新的恒星係。

幾個世紀之前,當大船還穩定地航行在正常的航線上、麻煩尚未發生時,已對它進行過初步的研究。還給它起了個暫定名——一連串的數字和字母,標定了它的位置、大小、發現時間。人們製作了質量分布圖、溫度梯度,還有一係列未來狀態預測模型,定期上傳至大船的圖書館。但是,這片星雲既非障礙,也不太可能是個招攬新乘客的地方。偶爾冒出的生命和高等級技術跡象或許能引起專家的興趣,卻無法打動船長們。至少有五次,首領降低了該工作的優先等級,提出的理由相當充分,態度也十分堅決。“我們正在接近一個黑洞。我們的焦點應該放在那兒,而不是別人地平線上不起眼的烏雲。”

即使到了現在,浣生也無法指責首領的決定有什麼問題。一個理性的大腦怎麼能因為微乎其微的可能性而提升它的重要性呢?黑洞是危險的,理由很充分,尤其是那些位於高齡恒星旁邊的大型黑洞。任何一個服務於巨艦的理性頭腦,怎麼可能預料到之後出現的那一場係統可怕的災難?正是那些災難的演變,才讓大船航行到今天這個位置,踏上一條與恒星誕生之地相撞的航線。

“紅外顯示。”浣生下令,給出確切的頻率和解析度。

看似普通的黑色星雲在很多方麵確實也顯得很普通。它龐大身形的大部分地方都很薄,異常寒冷,由氫氣和氦氣組成,夾雜著微量的碳氫化合物和矽酸鹽,偶爾還有一兩個奇特的巴克球1。平均而言,這片星雲是一片超級真空,即便談不上無害,至少也可以忍受。但它內部卻有熱源。最大的那個幾乎和行星一樣大,最小的跟大的彗星差不多。從輻射特征來看,這些熱源顯然配備了精巧的隔熱層——守護著寶貴的熱能,或者是充當某種偽裝。在這些溫暖的天體之間,散布著一些小得多的、更加明亮的熱源,每一個都暴露出聚變引擎的存在。這些飛船都不怎麼大,也不怎麼強勁有力。但是,假如這些溫暖的天體是居住地——靠自身發熱的小行星——那麼這些不起眼的飛船就是用來從事本地貿易的,也可能用於緩慢、耐心的本地殖民。

相較於廣袤的銀河係,這片星雲隻是一個黑色的斑點。但當你把直徑十二光年的天球內這些溫暖的可居住地加總之後……怎麼說呢,結果令人難以置信。

“微波。”她下令,一個頻段接一個頻段地觀察著。

當水分子輻射能量時,它們會留下明顯的特征,而所有正常的星雲裏都存在著大量的水。眼前這個卻似乎不同。其水氣含量還不到正常水平的三分之一,分布也極不尋常。副首領們查看最近的星圖時,亞斯林注意到了這個異常。“就像太空中出現了河流,”她總結道,“看這裏。冰塊被收集起來,輸送到特定的區域。這裏、這裏,還有這裏的節點。”那個女人孩子似的咯咯地笑出了聲。“多普勒雷達給出了速度。看!河水在往內部流,但並沒有流向同一個地點。”

“怎麼做到的?”首領問道。

“手段很巧妙,”亞斯林報告,調侃的語氣中透著一絲敬畏,“不管是誰做的,都沒有大動幹戈,沒有消耗太多的能量。否則,我們就能看到更多的熱源和其他各種暴露出來的信號。”

浣生想象著上萬億個小飛行器,每一個都跟握緊的拳頭差不多大。“微型機器,”她推測,“降落到每一顆彗星上,然後再建造小型的質量拋射器——”

“可能不行,”亞斯林打斷了她,“會激起太多灰塵。再說,把能量注入每一個冰球,這也太麻煩了一點。”

“那到底怎麼辦到的?”首領追問。

總工程師需要一點時間來完成一係列龐大、精確的計算。隨後,憑借漫長一生的經驗,再加上想象力,她給出了一個簡單的答案。

“微型機器,沒錯,”她的語氣中透著真誠的讚賞,“但它們的作用……它們隻需坐在表麵,產生電場,給石頭或灰塵加上一個高負電壓。然後,不管控製這個過程、這個建造項目的是什麼人,簡單來說,他們利用靜電場來推動磚塊,去往任何他們想讓它們去的地方。就是這裏和這裏,還有那兒的幾個地方。看到了嗎?推測這些假定的行星的體積,把它跟星雲中缺失的水的數量做個比較。兩者並不相當,但十分接近。再加上他們收集的所有的塵埃、彗星和無論什麼可獲得的材料——”

“多長時間了?”帕米爾問道,“迄今為止,這個項目,根據你的判斷,它有多久的曆史?”

“根據今天早上的速率?”亞斯林用指尖在棕色的掌心裏畫了幾個數字,“一千萬、一千五百萬,或者兩千萬年。”

但星雲不會存在這麼長時間。它們要麼坍縮成新的恒星,要麼被臨近的超新星爆炸吹散。

“或許我們的鄰居過去的工作速度更快。”亞斯林坦言。接著,她點了點頭,又補充道:“我們現在看到的……可能是一個長期建造計劃的收尾部分。它用到的工具和技術,還有我們能想象到的數量……”她臉上露出興奮、敬畏的表情,眼睛發亮,聲音也低了下去,“老天,我突然想到:這片星雲可能不是自然形成的。”

這句話讓所有人陷入了沉默。

最後,浣生開口問道:“你是什麼意思?他們的工程師想辦法穩定住了它?阻止了它的坍縮?”

“可能。”亞斯林回答道。

接著,發出一陣緊張的笑聲之後,她又加了一句:“也可能比阻止坍縮更厲害。”

“中微子。”浣生對著紐聯器說道。

天花板爆發出一陣耀眼的白光。剛才還是黑色的星雲突然變成一片鬼火——磅礴、彌漫的亞原子粒子雨正以光速飛行,聚變爐裏生成的粒子將數百萬個沒有太陽的小行星變得如洗澡水一樣溫暖。

“調低亮度。”她給出命令。

但帕米爾已經感覺到了光線。他低哼一聲,翻了個身,變成側躺,麵朝著她,一隻粗壯的胳膊遮住緊閉的雙眼。

在中微子的虛擬光線下,浣生打量著自己的愛人。他是個身材高大的男人,天生一副好身板。即使在睡夢中,他也帶著那種無所謂的態度,對於大多數人認為重要的事情不屑一顧。頭銜對他沒有意義。好不容易才說服他同意擔任二副,即使他真的喜歡這個新身份,表麵上也掩飾得挺好。現代人幾乎可以用無限多種方法改變自己的外貌,這家夥卻仍舊保留著他自己普通的外貌,既不覺得自卑,也沒有特別的自傲。但是,不管他喜不喜歡,在任何情況下,他都盡心於自己的職責,服務於大船。沒有哪個高階船長能像帕米爾一樣,願意為了保護乘客以及數目龐大的船員而冒險。

咂嘴兩下之後,那家夥又入睡了。眼球在眼皮底下跳動著。而且,帶著毫不偽裝的直白,他的生殖器漸漸變硬,深紅色的血正在注入一個比這個種族更為古老的器官之中。這個想法讓浣生聯想到了普羅大眾:為什麼在掌握了這麼多的工具和技術之後,人看上去依然是人?人造基因和生物陶瓷材料早就實現了,然而在大多數情況下,人們隻會利用這些非常手段來增強傳統的身體。他們把自己變成了永生,卻始終保持著人的樣貌。這麼做的不光是人類。哈魯薩魯是一個古老得多的種族,散布在好幾千光年範圍內一係列不同的行星上,他們同樣珍視古老的形象和大多數本能。大部分其他乘客也是如此。發展到某一水平之後,智慧物種就停止了改變。當你可以用任何方式去看、去行動的時候,你卻更傾向於使用熟悉的身體和古老的方式,它才是你在接下來的幾百萬年裏願意接受的生活方式。

浣生伸手去抓那根古老的生殖器。但手在半途停下,她輕聲說道:“無線電。激光。所有的人工信號。”

天花板又換了一個麵貌。

和意料中的一樣,星雲裏充斥著調製信號。聚焦波束和弱激光從一顆小行星跳躍到另一顆。巨艦能采集到偶爾的信號泄露。過去的幾年中,總共采集到了幾百萬個簡短的樣本。然而,他們從這個海量的數據中卻什麼都沒學到。或幾乎什麼都沒學到。無論生活在星雲裏的是什麼,他們在任何對話中都使用了高深的加密工具。這種異常謹慎的態度,單獨看來也是個線索。一個預兆。

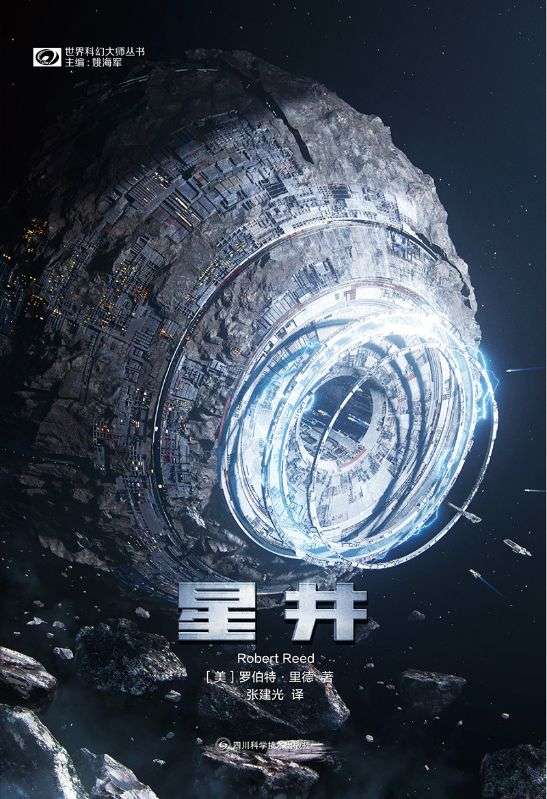

星雲有它自己的官方名稱,但是,每一個物種似乎都給這個黑暗、寒冷且神秘的模糊存在起了自己的名字。最常聽到的有二十來種:雲、深黑、塵埃等。偶爾也聽到有人稱它為“上帝之臉”。但船長們接受的卻是首領隨口起的名字。隨著時間流逝,它在其他群體中也漸漸普及開來。

“我還是個小女孩的時候,”首領在最近一次的宴會上說,“我的一位親人手裏有一件工藝品。”站在一群安靜且異種越來越多的聽眾麵前,她講述了一個十分接近於地球文明起源時代的故事。“我祖父的桌子上放著這個古玩。它是一個非常簡單的瓶子。厚厚的玻璃瓶,有一個銀色的蓋子。看著還算漂亮,但並不珍貴。它有兩個世紀的曆史,在我眼裏顯得足夠古遠了。那個小瓶子裏有一種濃稠的黑色墨汁,是某種海洋生物的排泄物。很漂亮的生物,樣子跟我們某些尊貴的乘客十分相似。”女人笑了,可能是因為回憶起了某個細節,也可能隻是為了向聽眾展示自己對古遠童年的懷念,“在古代,人類會……會抓著一個金屬和木頭製成的工具,在墨水裏蘸一蘸,然後用它創作我們文學史上最古老、最優秀的作品……”

“那個工藝品叫作‘墨水井’,”她繼續說著,“一個小小的、充滿潛能的池子,從中可以產生偉大和希望……”

帕米爾再次翻回仰麵朝天的姿勢。他的夢結束了。

剛才,出於某種無緣由的紀律感,浣生逼迫自己入睡了。墨水井和它附近的恒星再次顯示在頭頂,像一隻固定的人眼似的看著他們。數千年的習慣和天生的條件反射很快就讓她進入淺顯多夢的睡眠,但睡眠沒有持續多久。她再次醒來,醒得突兀、徹底,頭腦裏盤旋著另一個她永恒的執念。

悄無聲息地,她在床頭坐起。

她無聲地對紐聯器下了道命令。沉浸眼是一種與人工智能相連的全光譜相機,從來不會眨眼。在她公寓下方近兩萬千米處就有一個。一條封閉的安全通路將它與她相連。除了浣生,沒有任何人可以連接上它。或許其他人也並不關心它的存在。一瞬間,她、她的床,還有那位幸福無知的同伴,突然就出現在高等級超異纖維的表麵,而她上方則出現了一顆行星,一個由一連串堅固扶壁支撐的世界,懸浮於房間的牆壁之上。

髓星。

戰爭令它傷痕累累,但它仍然活著。已經過去了十八年,行星的大氣依然充滿塵埃和煙霧。它上方的真空正漸漸變黑,預示著在接下來的兩個世紀之中,夜晚就要降臨。在這個小小眼睛的正下方,也就是偉大的城市哈茲曾經矗立的地方,一個熔融的鐵鎳之湖正冒著泡,衝著天空吐唾沫。但其他地方有堅實的土地,還有液態水。沉浸眼可以看到光合作用和有氧新陳代謝的跡象。違望者存活下來了,盡管方式不堪。一起活下來的還有本地的生命形式,以它們奇特的方式頑強地生存著。浣生不想承認自己其實懷念那個奇怪的世界,她在那裏生活了超過四十六個世紀。那些人是她無助的子孫,她是他們失蹤的祖母。她將自己的忠誠獻給了外圍的大船,丟下他們獨自承受恐懼。

帕米爾醒來時,浣生仍在哭泣。

一個紐聯器輕聲告訴他已經是早上了。古老的生物節律已幫他準備好迎接新的一天。他厭煩地輕哼一聲,抬起頭說道:“假如你想的話,我可以剜出你的心臟。這會讓你好受些嗎?”

“你剜吧。”

“是違望者挑起的戰爭。”他提醒她。接著,換成憤怒的表情,他繼續說道,“而且,這裏才是你的家。眼下,我們急需你的幫助。”

“你是個好人,說這些來安慰我。”

“我才不是好人。”他笑著反駁。

“你是個爛人。”她說道。

“沒錯。”

“你才不是呢。”接著,她正色道,“我們各自都有弱點。我的是髓星。你的是你自己。”

“我不像表麵看上去的那麼堅強,是嗎?”

略一思索後,她關閉了通信線路。現在他們頭頂上方什麼也沒有了,隻有一個塗成橄欖綠的穹頂,經過一千個世紀之後變得有些斑駁。大多數損害是浣生呼吸中的水分造成的。

帶著戲謔的成分,她抓住帕米爾的晨勃。

“某個物種完全控製了自己的身體和壽命之後,”她說道,“他們通常會改善自己的性器官。但他們絕對不會把它編輯掉。偶爾會編輯掉心臟,還有四肢。但絕對沒有哪個男人——”

“願意放棄自己的小弟弟。”帕米爾接口說完了放之四海而皆準的真理。

“想過為什麼嗎?”

“從沒想過,”他以絕對的坦誠回答道,“一次都沒有。絕對沒想過。沒有。”

1 又譯為布基球,是一種由60個碳原子構成的分子,常以巨大的氣態分子的形式存在於銀河係的星際介質中。