閱讀更多精彩小說內容

四

陸小楓走進胡春江的船艙內,向他笑笑,也不說話。胡春江喝了一杯酒,先看看大徐,又看看小毛,笑著問:“你們怎麼把小楓給我拉回來了?”大徐說:“你問小楓去!”小楓大方地說:“我和俺爹在吳淞口碼頭等郵輪,遇到兩位哥哥,我求他倆拉我回來再見你一麵,他倆同意了。為了讓你高興,還買了菜和酒。”

胡春江問小楓:“咋不讓陸師傅一塊來?”

小楓說:“俺爹得看行李。明早五點的郵輪。”

胡春江高興地說:“好,時間充裕。來,小楓,你也喝一杯。”

小楓趕忙搖搖頭說:“我不會喝。”

大徐和小毛一替一杯地喝。胡春江今晚不能多喝,因為他今晚得去取他的槍支,不然沒有槍支怎麼向宋自加交接呢?再說,下午金牙大媽還批評他不讓喝酒。

這時大徐起身說:“小毛,走,再巡邏一會兒。”小毛趕忙再抓一杯酒喝了,把雞頭撕掉拿在手中,起身走了。這時大徐對小楓說:“趕緊和胡大哥說說話,半個小時後我們來接你,不然陸師傅又不放心了。”說完拉著小毛走了。巡邏船的發動機特別響,噴得水浪也很大,把胡春江的小船弄得搖搖晃晃。警務船又拉響警報,乘風破浪地遠去了。

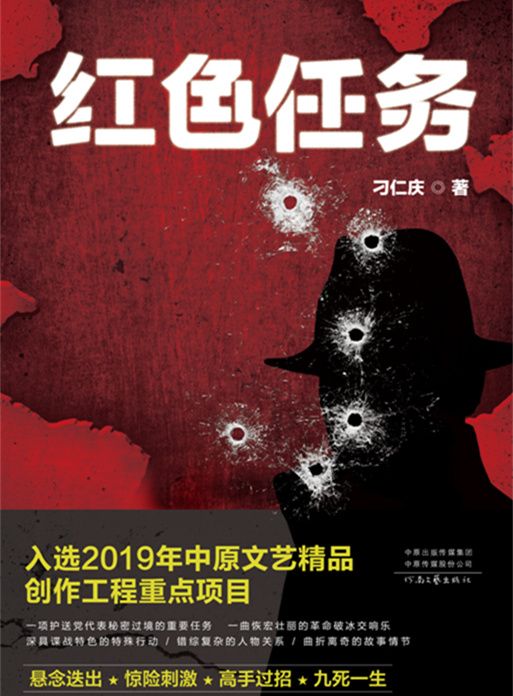

胡春江看一眼小楓說:“我以為我們再也見不到了呢。”小楓笑笑說:“中午我爹不是給你地址了嗎?你說這樣的話肯定是你不想再見我,想見我還找不到我?”幾句話說得胡春江無言了。他給小楓撕了一塊雞肉,小楓說她吃過晚飯了,不吃。他扭頭看看床上的花被子說:“一會兒你把被子拿走吧,我……”他想說他要走了,不需要了,但是,“紅色任務”行動是黨內的高度機密,不能對任何人講。他說了一半,又把話咽下去了。

江麵慢慢靜下來,汽笛也不再響了,該靜的船隻都靜了下來,汽燈一個一個地都熄滅了,沸騰了一天的黃浦江,慢慢地平靜了。

胡春江輕輕地說:“時間不早了,你回去吧,不然陸師傅要擔心了。”小楓沒有要走的意思,坐在那裏沉默,她好像在思考什麼問題,也好像在下決心辦某一件事情。“回去吧!”他又說。小楓抬起頭,用她那獨特的目光盯著他,輕輕地說:“胡大哥,我想讓你抱抱我。”胡春江迅速抬起頭,把雙眼眯成一條縫,很甜蜜地笑笑說:“小楓,你長成大姑娘了,不能像小孩子那樣鬧人了。”小楓把頭一扭,似乎很生氣地說:“我就是長大了才要你抱嘛,誰鬧人了?”

胡春江沉默了一下。小楓和他相愛的事對他來講是私生活,但對組織來講,就是重大事情,隻要是重大事情,都得讓金牙大媽知道,得向大媽報告,都得經組織批準。大媽多次說過,幹我們這項工作,責任重大,使命神聖,不能隨便和陌生人聯係,每個闖入你私生活的人,都得讓她知道,都得讓組織批準。陸師傅和小楓這兩個人大媽是知道的,小楓對他產生戀情他對大媽也早已說了,當時金牙大媽聽完後,先是愣了,像是被蜂蜇了一下,有點走神兒。然後她拿起小巧玲瓏的花扇子,快速地扇風,扇墜兒仿佛激動得來回擺動。金牙大媽扇了一陣子風說:“這個小楓如果你也喜歡,你就自己把握著吧,但是你們兩個每進展一步,都得向我報告。”她說完啪地把扇子放下,有急事走了。現在,小楓提出來要讓他擁抱她,這讓他怎麼辦呢?小楓大黑天地坐船趕回來,並主動提出擁抱他,這得有多麼大的勇氣呀。再說,他也真想把小楓緊緊地抱在懷裏。可是,這件事不是小事。他犯難了。

沒等他反應過來,小楓上前緊緊地擁抱了他。他不再多想,順勢也擁抱了她。他這會兒想起金牙大媽那句“你自己把握”的話。他想,如果組織上批準,我就娶小楓!一會兒,小楓鬆開了,變戲法似的交給他一個紙條,說:“這是我爹特意讓我來交給你的,看完銷毀掉。”

這時,大徐和小毛上船了,他們上來就大聲地嚷嚷:“小楓,走了,走了,時間到了。”胡春江趕忙走出來說:“大徐,你們帶小楓回去路上小心點呀。”小毛說:“沒事,這黃浦江上我倆說了算,誰也不敢欺負咱。”這時胡春江對小楓說:“回去向陸師傅問好,有時間我一定去看你們。”小楓不情願地站起來,用牙咬著嘴唇,低著頭跟他倆走了。大徐等小楓上了他們的警務船,又返回來,小聲地說:“我看你和小楓一個有情,一個有意,今後你可得對小楓負責呀!胡大哥,明年這個時候你們可能就有孩子了,你可不能辜負小楓對你的愛呀。男人走江湖想成功,必須得對你心愛的女人好!”胡春江一聽,用拳打了一下大徐的肩膀說:“你胡說啥呀,不是你想象的那樣子!”盡管大徐剛才胡言亂語,但胡春江還是被大徐的話感染了。小楓真的是個蕙心蘭質的好姑娘。他用手又拍了拍大徐肩上的皮警服說:“你說得對,我會對她好的。”

胡春江站在船頭,看著遠去的小楓在深情地看他,眼睛濕濕的。不知道是潮水打濕了他的眼睛,還是淚水融入潮水中,他在風中站了很久。他知道,這一別很難相見,可能真的就是杳如黃鶴了。他站在這濃濃的夜色裏,心裏空空的。

送走小楓,他回到船艙裏,趕忙打開小楓交給他的紙條,隻見上麵寫著:

今夜有暴風驟雨,江麵會風大浪高,一定記住上岸避避風雨。

這是什麼意思呢?難道是陸師傅給我發的什麼信號?他躺在床上閉著眼睛想先休息一會兒,後半夜,他還要到五洲藥店對麵大槐樹下的房頂上取回他的槍支。但這會兒他怎麼也睡不著,陸小楓的身影在他麵前晃來晃去。他是被納入金牙大媽旗下不久就認識了小楓的。當然,是先認識陸師傅,後認識小楓的。那天,他執行一項任務剛回來,碼頭上站著一個小姑娘,方格格上衣,條條花紋褲子,兩條辮子與肩齊,大大的眼睛,高高的鼻梁,喜相的嘴唇,給他留下了深刻的印象。她見他上船了,說:“胡大哥,你幫我把這幾桶油漆運到江對岸吧。”胡春江一聽,笑著問她:“你怎麼知道我姓胡?”姑娘說:“是梁伯伯告訴我的。”她說著用手指指在江中央打撈水草的梁師傅。胡春江本來執行任務勞累一夜,應回到船上好好休息才是,可這會兒遇到一個不認識的姑娘讓他運貨,他又不好拒絕,於是他就跟著她上了碼頭,來到修船廠大門口,幫她搬運油漆。

他問她:“你叫什麼名字?”

她說:“我叫陸小楓。”

他又問:“你在修船廠上班?”

她說:“我是廠裏的油漆工。”

他問:“你認識修發動機的陸師傅嗎?”

她說:“那是我爹。你認識?”

他說:“我們早已認識了。”

就這樣,他和陸小楓認識了。

晚風殘月,月兒西掛的時候,胡春江醒了。他突然想起了陸師傅給他的紙條,有了不祥之感,他悄悄地離開小船,他要取他的槍支去了。

他剛上岸,有兩個人站在了他的麵前,把他嚇了一跳。他定睛一看,是水警大徐和小毛。大徐悄悄地對他說:“胡大哥,你得趕緊離開這兒!”他忙問:“為啥?”大徐說:“有人懷疑你是共匪,今晚他們要采取行動。”他忙問:“他們為啥懷疑我?”大徐說:“我們警局得到情報,說陸師傅是老牌共產黨,他這次突然走是身份暴露了,而不是他母親生病了。剛才我們局座派人來修船廠抓他,撲了空。他可能是提前得到了情報,轉移了。”胡春江一聽吃了一驚,問:“陸師傅是共產黨,與我何幹?”小毛說:“他們懷疑你通共,今晚要來抓你,事不宜遲,你得快點走!”這時胡春江理解了陸師傅給他紙條的含義。胡春江想了想說:“謝謝二位的幫助,你倆作為警務人員,能這樣做很了不起,謝謝呀!”大徐說:“別說了,趕快走吧。”他正準備轉身,突然又回來問道:“你們把小楓送到了嗎?”大徐說:“送到了。陸師傅似乎得到了什麼風聲,行李也不要了,帶著小楓去了火車站,現在可能已經離開上海了。”胡春江停頓一下說:“這黃浦江上風高浪急,你倆以後要時刻注意安全!”大徐忙說:“謝謝大哥提醒!別說了,沒時間了,快走吧!”大徐和小毛說完,快速地離開了。

胡春江冷靜了一下,望著他倆的背影,心想,他們兩個人是什麼人呢?如果不是自己人,絕對不會冒著生命危險來給他傳信的。此時,不容他多想,他跳上碼頭,快速地消失在大街上。

胡春江正在一個胡同走著,迎麵過來一個騎自行車的人。騎車人到他麵前下了車,他一看是宋自加,心裏突然沒有了孤獨感,而是有了一絲溫暖。小宋說:“我們中間又出了叛徒,出賣了不少同誌。金牙大媽讓你今晚務必離開上海,遠走高飛,去完成你應該完成的任務。”小宋說著,掏出了十幾塊大洋交給了他,說:“大媽說這裏的一切都不用你再操心,包括你的槍支和船隻,隻管走人。馬麗在火車站等你,她已把票買好。”他似乎沒有聽明白,忙問:“誰?”小宋說:“馬麗。”胡春江又問:“難道她是……?”小宋說:“她是楊書記安排到秋風身邊的人,是自己人。”這時他突然想起在執行除掉秋風任務時,金牙大媽一再告訴他們,如果馬麗出現在現場,絕對不準傷著她,寧願任務完不成,也不能傷她。

小宋說:“大媽在前邊路口安排一輛黃包車在等你,快去吧。我騎自行車護送你,一直看著你上火車為止。”

胡春江往前麵的十字路口看了看,走了過去。

一輛灰色的黃包車在深夜的十字街頭停著,車夫是個年輕人,頭戴喜帽,身穿棉大衣,坐在車頭睡覺。小宋騎自行車從他身邊走過,打了一下鈴,車夫突然打了一個冷戰,醒了。他抬起頭,小宋瞟他一眼,走了。胡春江走到車夫跟前,一看認識,是紅隊隊員,大家叫他大個兒,蘇聯莫斯科特工學校畢業,曾兩次護送中央領導人前去莫斯科開會。他前一個時期一直負責保衛共產國際東方部副部長斯基可夫的安全。斯基可夫是代表共產國際秘密來華視察工作的,特務工作科組成特別保衛小組,派人對他進行全方位的保衛。大個兒是這次保衛工作的負責人之一。今天晚上讓大個兒來充當車夫,說明今晚情況緊急,任務重大。他坐上了黃包車,向火車站方向駛去。小宋的自行車時前時後,跟著黃包車。

大街上的夜風好像也都有些緊張,天上的星星似乎也感到危機。

一會兒,火車站到了。大個兒剛把車停下來,胡春江就看見馬麗穿一身農家女的服裝從灰暗的燈光下走了過來,她走到黃包車前大聲地對大個兒說:“師傅,拉我去中山路多少錢?”大個兒說:“你給兩塊錢吧。”馬麗順手拿出兩塊錢,交給了大個兒,在給錢的同時,她把火車票也交給了他。胡春江走下黃包車,把手裏早已準備好的錢交給了大個兒,大個兒說:“我找你零錢。”他在找零錢的同時,把火車票暗暗地交給了胡春江。這一切做得是那樣自然和順理成章。胡春江說聲謝謝,急急地走了。

這次列車是開往濟南的。胡春江走進火車站,一眼就看出來,火車站裏有不少特務在來回地走動。小宋佯裝送行人員站在檢票口等著。胡春江走到檢票口,順利地驗了票,走進站台,等待上火車。

列車按時起動了,一切比想象的順利。不大一會兒,胡春江就會安全出滬。

月兒西沉的時候,幾輛方盒似的警車悄悄地開到了黃浦江的碼頭邊,從車內跳出來十幾個人,他們都著便衣,每個人都拿著長槍,腰上別著短槍,下車後衝向胡春江的小船。他們上船後,打開手燈,發現船上沒有人。他們從船的隔層裏搜出五十發子彈,三枚手雷,四把飛鏢,十顆手榴彈,一張海上地圖,沒有發現文件和其他文字。領頭的王科長用手燈照著這一堆東西,問:“你們說,什麼人會有這些東西呢?”有個特務說:“應該是共匪。”王科長轉過身問大徐說:“你和小毛是這黃浦江上管治安的警察,你倆說,這是個什麼人?”大徐幹脆地說:“我看他是特務!”王科長一驚,反問:“什麼,特務?哪裏的特務?”大徐說:“我看他像日本人的特務。”王科長問:“日本人的?有什麼證據嗎?”大徐見王科長有興趣,上前一步,小聲說:“這家夥跟修船廠的老板冬渡關係不一般,您知道,冬渡絕對不是一般的商人,對吧?另外,他經常進出公共租界,與日本人打得很熱。”

王科長是上海公安局刑事偵查科長,叫王登虎。這年頭,他的業務很難開展起來。查處共產黨的案子,大都是淞滬警備司令部和中央上海黨部特務科直接辦的。也有租界巡捕房辦的共黨案子。他們隻好辦一些一般治安案件。通過半年的努力,他從反水的中共黨員那裏終於偵查到黃浦江碼頭修船廠修理工陸師傅有共黨嫌疑,誰知會在他們行動前人間蒸發了。同時懷疑這隻小船的主人也是共黨分子,結果也撲了個空。這些年,王登虎抓共黨撲空次數多了,這次行動失敗,他也沒有感到意外,隻是有一些失落。

第二天上午,王登虎剛上班,局座李滬春派人叫他到辦公室去一下。他馬上趕了過去,當他敲開李局座辦公室的門時,他先看見李局座臉色不好看,又看見兩個人坐在李局座對麵。從兩個人臉上的騰騰殺氣,他斷定來人是日本人。

李滬春憤怒地斥道:“該抓的共黨,一個也抓不到,不該打擾的客人,你們老去打擾。”李滬春說著看了一下對麵的一個胖子:“這不,黃浦江碼頭修船廠冬渡先生向我要人來了,說你認定一位姓陸的修理工人是共產分子,嚇得人家帶著家眷跑了,害得現在修船廠沒有了修理發動機的師傅!工廠要停工,你說怎麼辦?”

王登虎忙解釋說:“局座,我們策反了一個共黨分子,他指認那姓陸的……”

沒等他說完,李滬春打斷了他,斥道:“別說了,限三天,你把姓陸的師傅找回來,否則,你給日本朋友修船去。”

別說三天之內,就是三十天、三個月、三年,王登虎也找不到陸師傅和胡春江。三天之後,冬渡又帶著幾個日本人來到公安局要人,李滬春沒辦法,隻好把王登虎給撤職了。

冬渡要陸師傅是真心。陸師傅維修發動機如庖丁解牛,技術純熟,離了陸師傅,他的工廠揭不開鍋。要胡春江,那是冬渡給公安局施加壓力,其實冬渡與胡春江沒有什麼特別的關係。

王登虎後來離開了上海市公安局,先是在南京特務機關混幾天日子,後來又投奔到北京軍政府門下,成為一名資深的特務人員。這是後話。