閱讀更多精彩小說內容

欠了一份難以償還的債

已過多年,紅記娘姨臨終前說的話,她和那些人的故事仍在我腦際久久縈繞,撣拂不散。我有點後悔,當時不該說那句語意含糊的話,讓紅記娘姨確信我能把他們這些人的事記下來,寫進書裏,讓許多人讀到,甚至流傳後世。那天半夜老人家離世時,神情怡然,臉上未見絲毫痛苦,而我從此總感覺後背如負芒刺,欠著一份難以償還的債。私下谘詢幾個文友,包括一位出版社總編輯,若將這些人的舊事,糅合我不堪的少年記憶,可否寫成文學作品?回複不一。或含糊其詞說,這個麼,可以試試,不過,從題材角度看不新奇,恐怕很難討巧;或堅決否定說,呃,那些事麼,其實不寫也罷,那麼久遠了,時下這行市,這種老故事有人喜歡看嗎?有文學價值嗎?於是我越發地惶惑了。

年前,大寒之夜,這些人中的最後一位也走了。九十八歲高齡的老魯伯在自家眠床上溘然而逝。他女兒月娟告訴我,前一日下午老人還在菜地裏,撥開積雪,拔了青菜菠菜香菜,用竹籃裝著給他們送去,看上去精神蠻好,腳步穩健不亂……家人從一隻舊木箱裏取出一套藏青色中式衣褲,一條淺灰色羊毛圍巾,有張小紙片,寫著“壽衣”二字。又從老人的床席底下找出一張綿白的紙,上麵用小楷毛筆端正地寫著幾段話。這是他早就準備好的遺囑。

遺囑一共五條。第一條是對自己此生的小結,兩三句話:一生無能無為,枉耗糧草而已;幸未傷人損友,聊以自慰;一死即了,從此無蹤影,相忘於塵埃。後幾條是對家人的囑言:房產和一點餘錢,留給女兒;喪事以最簡單的方式處理,不發喪,不發訃告,不驚動任何人;靈前不燃香燭,不念經文,不動響器,有家人陪守一夜足矣;燒灰,骨灰不入土,撒在東山坡上。

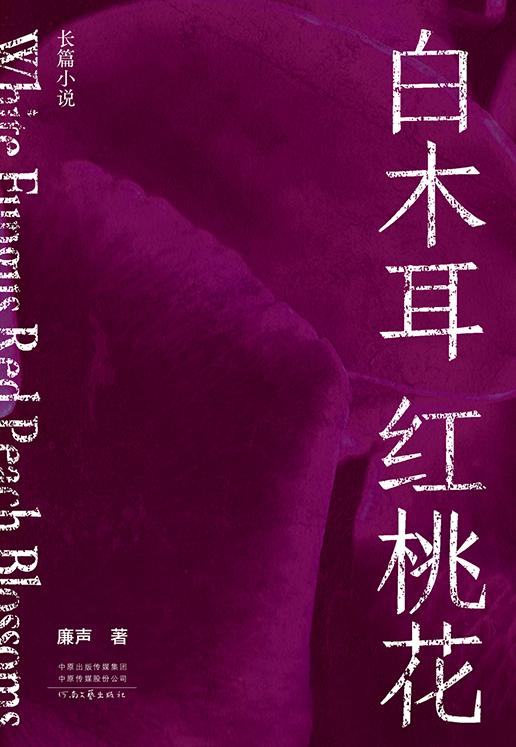

是夜,守靈的人不多,除了家人,隻有我和姚忠孝等幾個親近的外人。逝者著藏青色中式衣褲,頸脖間一條圍巾,躺臥在床,如安然入睡狀。至三更時分,守靈人腹中空空,姚妻提個保溫罐子進屋來,罐裏是燉好的白木耳羹,分盛在小碗裏,給大家食用。白木耳羹燉得糯爛,配以紅棗、蓮子、薏米等,甜軟可口,好吃,也填饑。夜寂室寒,圍爐而坐,吃著溫熱的羹湯,與姚忠孝輕聲聊起來,由白木耳而起的話題。他說兒子大學畢業在浙南山區創辦農科公司,種植白木耳、黑木耳、香菇這類物品,數年下來經營狀況不錯,前景看好。我隨即提起年少時當地種植白木耳之事,談及他早已亡故的父親,於是一發而難收,憶起許多故人舊事。我忍不住又提及多年前紅記娘姨臨終前說的那些人與事。姚忠孝激動起來,神情異樣,大聲說,你為什麼不把這些寫出來?你是作家,為什麼不寫?我們也要老,也會死的,再不寫,就不會有人記得這些人,曉得這些事了!

以後,姚忠孝幾次三番找我,打電話,或開車過來,手上拎著個裝著白木耳、黑木耳、香菇的大袋,把袋子扔給我,一屁股坐下,就跟我論說此事,再三催促我。冬至那日,我回了趟雨泉鎮,晚上姚忠孝拉我到他家喝酒,弄幾樣好菜,開了一瓶茅台,端杯捉筷,品味美酒,說些閑話,喝著喝著,酒多了,臉赤紅了,姚忠孝又提這件事。我還是猶豫,應不出聲。他急了,踉蹌著腳步走進裏屋,拿出他父親的兩件遺物,擺在我麵前,大聲說,你看看,再好好看看!當初是你交還給我的,讓我一定好好收藏。現在,我請你,不,我求你,把你聽到的曉得的這些寫下來,有那麼難嗎?是不是還要我跪下求你?他起身,真要往下跪,我急忙攔住,哎呀,你怎麼可以……

到這地步了,還能怎樣?我隻好說,我寫,一定寫。這樣好了吧?

我咬咬牙,下筆了。