閱讀更多精彩小說內容

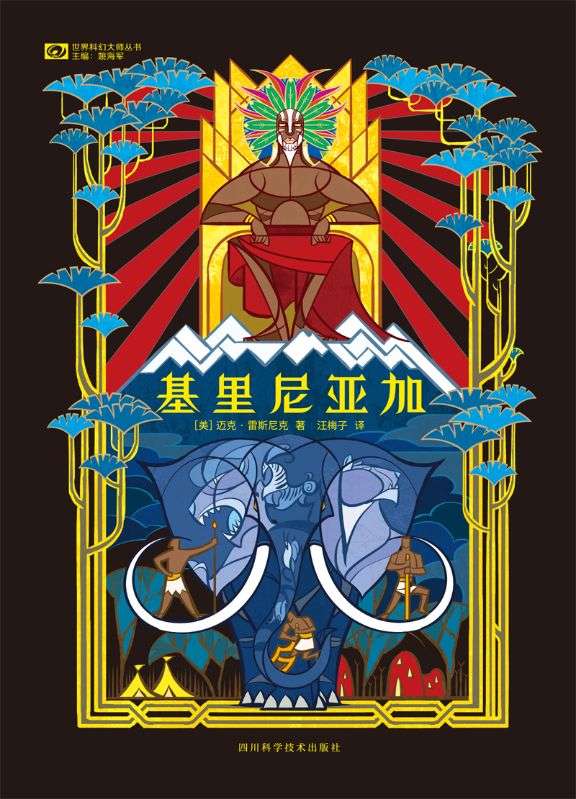

1 基裏尼亞加

(2129年8月)

原初之時,恩迦獨自居住在名為基裏尼亞加的山頂上。時機成熟,他便造了三個子嗣,他們分別成了馬賽人、瓦坎巴人和基庫尤人的祖先。他給了三個兒子一杆長矛、一把弓和一根挖掘棒。馬賽人選了長矛,恩迦便讓他去大草原上放牧畜群。瓦坎巴人選了弓,恩迦便讓他去密林裏捕獵野獸。但基庫尤人的始祖,吉庫尤,他知道恩迦熱愛土地和四季,便選了挖掘棒。為了獎勵他,恩迦不僅教給他種子和收獲的秘密,還把基裏尼亞加及其神聖的無花果樹和豐饒的土地賜給了他。

吉庫尤的兒女一直生活在基裏尼亞加,直到白人到來,奪走了他們的土地。但白人被趕走之後,他們並沒有回來,而是選擇繼續留在城市裏,穿著西方人的衣服,用著西方人的機器,過著西方人的生活。就連我這個蒙杜木古——巫醫——也是在城市裏出生的。我從未見過獅子、大象或是犀牛,它們在我出生之前就已經全都滅絕了。我也沒見過恩迦所希望的那個基裏尼亞加的樣子,現在它的山坡被一座擁有三百萬居民的城市所覆蓋,喧鬧而擁擠,而且城市每年都向位於山頂的恩迦寶座不斷擴張。就連基庫尤人也遺忘了它真正的名字,現在大家隻稱它為肯尼亞山。

像基督教裏的亞當夏娃一樣被趕出極樂世界是一種厄運,但這樣的厄運也比不上住在衰敗的極樂世界邊上。我常常想到吉庫尤的後代,他們忘記了自己的源頭,忘記了自己的傳統,現在隻得淪為肯尼亞人。我不知道在我們建立基裏尼亞加的烏托邦時,他們當中為什麼沒有更多的人加入我們。

的確,這裏的生活很嚴酷,因為恩迦從未打算讓生活變得輕鬆。但它也讓人知足。我們與自然和諧相處,當恩迦悲憫的眼淚落到我們的田地裏,為我們的莊稼帶來養分時,我們便獻上祭品,宰殺一頭山羊,感謝他帶給我們的收獲。

我們的快樂很簡單:喝上一瓢小米釀的彭貝酒,享受日落後博瑪的溫暖,聆聽新生兒的啼哭,觀看賽跑和擲矛比賽,晚上唱歌跳舞。

維護部謹慎地看守著基裏尼亞加,在必要的時候對軌道進行微調,確保我們一直是熱帶氣候。他們會時不時暗示我們可能需要他們的醫療知識,或讓我們的孩子使用他們的教育設施,不過他們每次都頗有尊嚴地接受了我們的拒絕,從未表示想要幹涉我們的事務。

直到我扼死了那個嬰兒。

沒過一個小時,我們的大酋長柯因納格就來找我了。

“你這件事做得可不明智,柯裏巴。”他陰鬱地說。

“這事沒有商量餘地。”我答道,“你很清楚。”

“當然有。”他說,“你本可以讓那個嬰兒活下來的。”他頓了一下,試圖控製住自己的怒火與恐懼,“維護部以前從沒踏足基裏尼亞加,但現在他們要來了。”

“讓他們來吧。”我聳聳肩,“這事沒有違反任何法律。”

“我們殺了個嬰兒。”他說,“他們會來的,而且還會撤銷我們的許可證!”

我搖搖頭,“誰也不會撤銷我們的許可證。”

“別說得太有把握,柯裏巴。”他警告我道,“你可以活埋山羊,他們隻會監視著我們,在內部輕蔑地談論我們的宗教。你也可以把老人和弱者送去做鬣狗的晚餐,他們隻不過會瞧不起我們,說我們是不信上帝的異教徒。但我告訴你,殺新生兒可另當別論。他們不會袖手旁觀,他們一定會來的。”

“如果他們來了,我會給他們解釋殺掉嬰兒的理由。”我冷靜地回答。

“他們不會接受你的解釋的。”柯因納格說,“他們不會明白的。”

“他們隻能接受我的說法。”我說,“這裏是基裏尼亞加,他們不得幹涉。”

“他們會想辦法幹涉的。”他非常肯定,“我們必須道歉,告訴他們不會再發生這種事了。”

“我們不道歉。”我堅決地說,“我們也不能保證不會再發生這種事。”

“那麼,作為大酋長,我來道歉。”

我盯著他看了許久,聳了聳肩,“你非要這樣的話,隨你便。”我說。

我突然看到了他眼中的恐懼。

“你要對我怎麼樣?”他害怕地問。

“我?不怎麼樣。”我說,“你不是我的酋長嗎?”他如釋重負。我又加了一句,“但如果我是你,我會小心蟲子。”

“蟲子?”他重複道,“為什麼?”

“因為下一次蟲子咬你的時候,不管是蜘蛛、蚊子還是蒼蠅,它一定會要你的命。”我說,“你的血液會在體內沸騰,你的骨頭會融化。你會因為劇痛而尖叫,卻一點兒聲音也發不出來。”我頓了一下,“我可不希望朋友遭遇這種死法。”我嚴肅地補充道。

“咱們不是朋友嗎,柯裏巴?”他說道,烏木般的麵孔一片死灰。

“我本以為如此。”我說,“但我的朋友會尊重我們的傳統,他們不會因為這些傳統向白人道歉。”

“我不會道歉的!”他使勁保證,還在雙手上吐了口唾沫。這是表示真誠的意思。

我打開腰間的一個小袋,拿出一顆來自附近河岸的小鵝卵石。“把這個掛在脖子上,”我邊說邊把石頭遞給他,“它會保護你不被蟲子叮咬。”

“謝謝,柯裏巴!”他誠摯地向我道謝。又一個危機化解了。

我們又聊了聊村裏的事,然後他走了。我讓人把嬰兒的母親瑪利叫來,為她做了淨化儀式,這樣她就可以再生育了。我還給了她一種油膏,可以緩解她盈滿乳汁的乳房的脹痛感。隨後我在博瑪前的火堆邊坐下,傾聽我的人民的心聲,解決家畜所有權的爭執,提供抵抗魔鬼的護身符,沿襲祖先的方式教導他們。

到了晚餐時刻,沒有人再想著那個死去的嬰兒了。我一個人在博瑪裏吃飯,這符合我的身份,因為蒙杜木古的起居飲食都是與他的人民隔離開來的。飯後,我用毯子裹住身體禦寒,然後沿著土路前往其他博瑪聚集之處。牛、羊、雞都已經回圈過夜,我的人民宰殺了一頭牛,已經吃完,現在正在唱歌跳舞,暢飲彭貝。他們為我讓出路來,我走向大鍋,飲了一瓢彭貝,然後,我在坎加拉的要求下宰了一頭山羊,用羊腸占卜,發現他最年輕的妻子快要懷孕了,大家更有理由慶祝了。最後,孩子們要我給他們講個故事。

“不過別講地球的故事。”一個比較高的男孩說,“我們聽了太多地球的故事了。這次要講個基裏尼亞加的故事。”

“好吧。”我說,“你們都聚過來,我給你們講個基裏尼亞加的故事。”小孩們都湊過來。“這個故事,”我說,“講的是獅子和兔子。”我停了下來,直到確定所有人都在聽我講話,特別是成年人們。“一隻兔子被它的同胞們選為獻給獅子的祭品,這樣獅子就不會給它們的村子帶來災難了。兔子本可以逃跑,但它知道獅子早晚會抓住它,於是它主動去找獅子,徑直走到獅子麵前。獅子正要開口吞掉兔子的時候,兔子說:‘我向您道歉,偉大的獅子。’

“‘為什麼?’獅子納悶地問。

“‘因為我還不夠塞您的牙縫。’兔子說,‘所以,我還給您帶了蜂蜜。’

“‘我怎麼沒看見蜂蜜?’獅子說。

“‘所以我才向您道歉。’兔子說,‘另外一頭獅子把蜂蜜從我這裏偷走了。它非常凶猛,而且它還說它不怕您。’

“獅子站了起來。‘另外那頭獅子在哪兒呢?’它怒吼道。

“兔子指了指地上的一個洞,‘在那裏。’它說,‘但是它不會把蜂蜜還給您的。’

“‘那就讓它看看我的厲害!’獅子咆哮道。

“它憤怒地大吼著,跳進了那個洞,就再也沒有出來,因為兔子選了一個非常深的洞。隨後兔子回到家,告訴同胞們獅子再也不會來生事了。”

大多數小孩都笑了起來,高興地拍著手,但那個男孩又發出了反對的聲音。

“這不是基裏尼亞加的故事。”他輕蔑地說,“我們這裏沒有獅子。”

“是基裏尼亞加的故事。”我說,“這個故事的重點不是獅子和兔子,而是它告訴我們的道理:弱者如果運用智慧,也可以戰勝強者。”

“這跟基裏尼亞加有什麼關係?”男孩問道。

“如果我們把擁有飛船和武器的維護部的人看成是獅子,基庫尤人是兔子呢?”我說,“要是獅子管兔子要祭品,兔子該怎麼做?”

男孩突然咧嘴一笑,“我明白了!我們應該把獅子扔到洞裏!”

“但是我們這裏沒有洞。”我說。

“那我們應該怎麼辦?”

“那隻兔子事先並不知道附近會有個洞。”我答道,“要是它發現獅子附近有個很深的湖,它就會說是一條大魚搶走了蜂蜜。”

“我們沒有很深的湖。”

“但是我們有智慧。”我說,“如果維護部幹涉我們的事,我們就要用智慧消滅維護部這頭獅子,就像兔子用智慧消滅故事裏的獅子一樣。”

“那咱們現在想想怎麼消滅維護部吧!”男孩大叫起來。他撿起一根棍子,對著假想的獅子揮舞起來,好像那是一杆長矛,而他是一個高超的獵人。

我搖搖頭,“兔子不會捕獵獅子,基庫尤人也不會發動戰爭。兔子隻想保護自己,基庫尤人也一樣。”

“維護部為什麼要幹涉我們?”另一個男孩推開人群,走到前麵來問,“他們是我們的朋友。”

“也許他們不會幹涉。”我帶著安撫的語氣說道,“但你必須記住,基庫尤人除了自己以外,沒有真正的朋友。”

“再給我們講個故事吧,柯裏巴!”一個小女孩喊道。

“我老了,”我說,“夜深了,天涼了,我要睡覺去了。”

“那明天呢?”她問道,“明天再給我們講一個吧?”

我微笑起來,“明天,等地都種完,牛、羊都回到圈裏,飯都做好,布都織完,那時候再來問我。”

“但是女孩不管放牧牛羊。”她表示抗議道,“要是我的兄弟們沒有把牲口都趕回圈裏怎麼辦?”

“那我就隻給女孩們講故事。”我說。

“那你得講一個長的。”她嚴肅地強調道,“因為我們比男孩們幹活更努力。”

“明天我一定會特別注意你是不是好好幹活了,小不點。”我答道,“我的故事長短會根據你幹活的情況來決定。”

大人們都笑了,她突然看起來很不自在。我也輕輕笑了,然後抱了抱她,拍了拍她的腦袋。因為,雖然孩子們應該敬畏他們的蒙杜木古,但也要讓他們愛戴他。最後她跑去和其他女孩一起嬉戲跳舞了,我則回到了自己的博瑪。

進屋後,我打開電腦,發現有一條來自維護部的信息,通知我他們第二天早上會派個人來找我。我言簡意賅地回複道:“第五節第二款。”那是禁止幹涉的法令。然後我躺在睡覺的毯子上,伴著歌者富有節奏的吟唱進入了夢鄉。

第二天早晨,我和太陽一起醒來。我讓電腦在維護部的飛船降落時通知我,隨後察看了我的牛羊——在我的人民當中,隻有我不用種地,因為基庫尤人會為他們的蒙杜木古提供食物,照料他的牲口,為他織毯子,打掃他的博瑪——然後順道去西博基的博瑪給他送治關節炎的藥膏。隨後,陽光普照,大地回暖,我繞開年輕小夥子們放牧的草場,回到自己的博瑪。我抵達時便知道,飛船已經著陸了,因為我在小屋附近的地上發現了鬣狗糞,這是最確鑿的詛咒跡象。

我用電腦盡可能多地了解了一下情況,然後走出屋外,掃視著地平線,兩個光屁股小孩一會兒追著一隻小狗,一會兒又被小狗追。他們嚇到了我的雞,於是,我溫和地把他們送回了他們自己的沙姆巴,隨後在火邊坐下來。這時,我終於看到了維護部派來的訪問員,正沿庇護港那邊的路走過來。她顯然被熱得夠嗆,徒勞地驅趕著在眼前盤旋的蒼蠅。她的金發剛剛開始變白,從她走在陡峭石頭路上的笨拙步伐看,她不習慣這種地麵,有好幾次她差點失去平衡。而且她顯然很害怕離這麼多動物這麼近,但她始終沒有放慢腳步。十分鐘之後,她站在了我麵前。

“早上好。”她說。

“占波,梅撒布。”我答道。

“你是柯裏巴,對吧?”

我稍稍打量了一下我這位敵人的麵孔,中年,顯得有點疲倦,看起來氣色不怎麼好。“我是柯裏巴。”我回答道。

“很好。”她說,“我的名字是……”

“我知道你是誰。”我說道。如果不能避免衝突,那最好搶占主動。

“你知道?”

我從小袋裏拿出骨頭,把它們擲在土裏。“你是芭芭拉·伊頓,來自地球。”我拖長聲音吟誦著,撿起骨頭,再次擲在地上,同時打量著她的反應,“你丈夫是羅伯特·伊頓,你在維護部工作九年了。”最後一次丟擲骨頭,“你四十一歲,不能生育。”

“你怎麼知道這些的?”她驚訝地問道。

“我不是蒙杜木古嗎?”

她盯著我看了好一會兒。“你在電腦上搜索了我的履曆。”她最後說道。

“隻要這些事是真的,我到底是從骨頭還是電腦上讀出來的又有什麼關係?”我答道,沒有確認她的說法,“請坐,梅撒布伊頓。”她笨拙地坐在地上,掀起的一陣塵土讓她皺起眉頭。

“基裏尼亞加真熱。”她不自在地說。

“肯尼亞也很熱。”我答道。

“你們本可以選擇你們想要的任何一種氣候的。”她說。

“我們的確選擇了我們想要的氣候。”我答道。

“這裏有猛獸嗎?”她望著草原問道。

“有一些。”我說。

“比如什麼?”

“鬣狗。”

“沒有更大的了?”她問道。

“更大的猛獸已經全都滅絕了。”我說。

“我在想,它們為什麼沒有襲擊我。”

“也許因為你是外來人。”我說。

“我回庇護港的路上,它們不會來攻擊我吧?”她沒理會我的說法,緊張地問。

“我可以給你個驅趕它們的護身符。”

“我更希望能有人送我一程。”

“沒問題。”我說。

“它們長得太醜了。”她打了個哆嗦,“我有一次在監控你們的世界時看到過它們。”

“它們很有用處,”我答道,“它們可以帶來預兆,有好的,也有不好的。”

“真的?”

我點點頭,“今天早上一隻鬣狗給我留下了凶兆。”

“然後呢?”她好奇地問。

“然後你來了。”我說。

她笑了,“他們跟我說你是個很厲害的老頭兒。”

“他們搞錯了。”我說,“我隻是個坐在家門口的弱老頭兒,看著小夥子們幫他放牛牧羊。”

“你這個弱老頭兒可是劍橋的優秀畢業生,又在耶魯拿了兩個研究生學位。”她答道。

“誰告訴你的?”

她微笑起來,“看別人履曆的可不止你一個人。”

我聳聳肩,“那些學位也不能讓我成為一個更好的蒙杜木古,”我說,“那些時間都浪費了。”

“你好幾次提到這個詞。蒙杜木古到底是什麼?”

“你們管它叫巫醫。”我答道,“但蒙杜木古雖然偶爾會念咒解卦,但更重要的作用是傳承他的人民的集體智慧和傳統。”

“聽起來是個很有意思的職業。”她說。

“這個職業不是沒有補償的。”

“那是什麼樣的補償啊!”她假裝熱情地說道。遠處一隻山羊咩咩叫了起來,一個小夥子用斯瓦希裏語朝它喊著什麼。“想想吧,擁有操縱整個烏托邦世界生死的權力!”

說到正題了,我心想。我大聲說:“重點不是掌控權力,梅撒布伊頓,而是保存傳統。”

“我不太相信。”她直言不諱。

“為什麼你要懷疑我的話?”我問道。

“因為,如果殺掉新生兒也是傳統的話,基庫尤人一代人之後就該滅絕了。”

“如果你們不讚成殺掉新生兒,”我冷靜地說,“那我很驚訝維護部之前為什麼沒來問過我們送老人和弱者去喂鬣狗的事。”

“雖然我們不讚成,但我們知道老人和弱者同意你們這樣處置他們。”她答道,“我們也知道,新生兒不可能同意自己的死亡。”她停了一下,盯著我,“我能問問為什麼要殺掉那個嬰兒嗎?”

“這就是你來這裏的原因,對不對?”

“我是被派來評估情況的。”她邊回答,邊把一隻飛蟲從臉頰上撣掉,換了個坐姿,“有個嬰兒被殺了,我們想知道為什麼。”

我聳聳肩,“因為它出生時就帶有可怕的薩胡。”

她皺起眉頭,“薩胡?是什麼?”

“詛咒。”

“你的意思是,嬰兒有畸形?”她問道。

“沒有畸形。”

“那你指的詛咒是什麼?”

“它是腳先出來的。”我說。

“就這個?”她吃驚地問,“這就是詛咒?”

“對。”

“這個嬰兒被謀殺就因為它是腳先出來的?”

“消滅魔鬼不是謀殺。”我耐心地解釋著,“我們的傳統告訴我們,這樣出生的孩子就是魔鬼。”

“你是個受過教育的人,柯裏巴。”她說,“你怎麼能殺掉一個完全健康的嬰兒,還歸咎於某種原始傳統呢?”

“絕不能低估傳統的力量,梅撒布·伊頓。”我說,“基庫尤人曾經背叛傳統,結果成了一個機械化且人口過剩的貧窮國家,它的人民不再是基庫尤人、馬賽人、盧奧人或瓦坎巴人,取而代之的是一個人為製造的新部落,肯尼亞人。我們這些居住在基裏尼亞加的是真正的基庫尤人,我們不會重蹈覆轍了。如果雨水姍姍來遲,那就必須殺隻公羊獻祭。如果一個人的誠實受到質疑,那他就必須接受吉薩尼考驗。如果嬰兒出生時帶有薩胡,那它就必須被處死。”

“那你打算繼續殺掉所有腳先出來的嬰兒嗎?”她問道。

“正是。”我答道。

一滴汗珠從她的臉上流淌下來。她直直地盯著我,說:“我不知道維護部會做何反應。”

“根據我們的許可證,維護部不得幹涉我們。”我提醒她道。

“沒這麼簡單,柯裏巴。”她說,“根據你們的許可證,你們集體當中的任何一員如果希望離開你們的世界,都可以自由前往庇護港,從那裏登船返回地球。”她停了一下,“你殺掉的那個嬰兒有這種選擇權嗎?”

“我殺的不是嬰兒,是魔鬼。”我說著,一陣熱風卷起我們周圍的塵土,我微微偏了偏頭。

等到風平息下來,她清了清嗓子,又開口了:“你明白維護部裏可不是所有人都這麼想吧?”

“維護部怎麼想與我們無關。”我說。

“如果無辜小孩被謀殺,維護部怎麼想對你們可就無比重要了。”她答道,“你肯定不想在烏托邦法庭為你的做法辯護吧?”

“你是像你說的那樣來評估情況的,還是來威脅我們的?”我冷靜地問。

“來評估情況的。”她答道,“但從你告訴我的事實來看,我似乎隻能得出一個結論。”

“那說明你並沒有聽我的話。”我說著,又一陣更強的風吹來,我暫時閉上眼睛。

“柯裏巴,我知道建立基裏尼亞加是為了沿襲你們祖先的生活方式——但你也能分辨折磨動物的宗教儀式和謀殺人類嬰兒之間的區別吧?”

我搖搖頭,“它們是一回事。”我答道,“我們不能因為我們的生活方式讓你們不舒服就改變它。我們曾經這樣做過一次,不過幾年的時間,你們的文化就侵蝕了我們的社會。我們建立的所有工廠,創造的所有工作機會,接受的所有西方技術,改信基督教的所有基庫尤人——它們讓我們變成了我們本不該成為的樣子。”我直視著她的雙眼,“我是蒙杜木古,我要保存代表基庫尤人身份的一切,我不會讓悲劇重演的。”

“還有其他方法。”她說。

“對基庫尤人來說沒有。”我堅決地說。

“有的。”她堅持道。她全神貫注於自己要說的話,都沒注意到一條黑金相間條紋的蜈蚣爬上了她的靴子。“比如說,在太空停留數年會使人體在生理和荷爾蒙方麵發生變化。我剛到的時候,你說我四十一歲,沒有孩子。的確如此。事實上,維護部的很多女人都沒有小孩。如果你把嬰兒交給我們,我確定我們能給他們找到寄養家庭,這樣既可以讓這些嬰兒從你們的社會中消失,又不用殺掉他們。我可以跟我的上級談談這個方案,我想他們很有可能會同意。”

“這個建議很周到,也很新鮮,梅撒布伊頓。”我真誠地說,“很抱歉,我必須拒絕。”

“可為什麼?”她問道。

“因為我們一旦開始背棄傳統,這個世界就不再是基裏尼亞加了,它將成為又一個肯尼亞,基庫尤人這個身份也成了拙劣的偽裝。”

“我可以和柯因納格還有其他酋長談談這件事。”她意味深長地建議道。

“他們不會違背我的指示的。”我信心滿滿地說。

“你有這種權力?”

“我有這種尊重。”我答道,“酋長可以執行法律,但解釋法律的是蒙杜木古。”

“那咱們再考慮一下其他解決方案。”

“沒什麼可考慮的。”

“我是在試圖避免維護部和你的人民之間發生衝突。”她說道,語氣中透著挫敗感,“我覺得你至少可以讓個步,雙方各妥協一半。”

“我並不懷疑你的動機,梅撒布·伊頓。”我答道,“但你是外來人,你代表的組織在法律上無權幹涉我們的文化。我們不會把我們的宗教或道德觀念強加給維護部,維護部也不能把它的宗教或道德觀念強加給我們。”

“事情沒那麼簡單。”

“事情就這麼簡單。”我說。

“你對此態度不會變了?”她問。

“是的。”

她站起身,“那麼,我想我該回去彙報了。”

我也站了起來。風向改變,送來村莊的氣味:香蕉的香氣,新釀的一鍋彭貝的味道,甚至還有早晨剛宰的公牛的刺鼻氣味。

“梅撒布·伊頓,”我說,“我會按照你希望的,叫人送你回去。”我招手叫了一個正在照料三隻山羊的小孩過來,讓他去村裏叫兩個小夥子來。

“謝謝,”她說,“麻煩你了,但我一想到鬣狗在附近遊蕩就覺得不太安全。”

“不用謝。”我說,“在等送你的小夥子們的時候,也許你願意聽一個關於鬣狗的故事。”

她不禁打了個冷戰。“它們長得實在是太駭人了!”她厭惡地說,“後腿看起來好像畸形一樣。”她搖搖頭,“不。我覺得我對鬣狗的故事沒興趣。”

“這個故事你會有興趣的。”我告訴她。

她好奇地看著我,然後聳了聳肩,“好吧。”她說,“講吧。”

“鬣狗的確是畸形而醜陋的動物,”我開始講道,“但在很久很久以前,它們曾和高角羚一樣可愛而優雅。後來有一天,一位基庫尤酋長把一隻山羊交給一隻鬣狗,叫它將山羊作為禮物,帶給住在基裏尼亞加聖山山頂的恩迦。鬣狗用有力的下頜叼起山羊,朝遙遠的聖山出發了——可半路上,它經過了一個歐洲人和阿拉伯人的定居點。那裏有很多槍械和其他稀奇玩意兒,它從未見過,於是它停下來看,看入了迷。最後,一個阿拉伯人注意到它在一邊目不轉睛,就問它是否也願意成為一個文明人——它剛一開口說願意,山羊就掉到地上一溜煙跑了,很快消失在視野中。阿拉伯人大笑起來,解釋說他隻是在開玩笑,鬣狗怎麼可能變成人呢?”我停了一下,然後繼續講,“於是鬣狗去了基裏尼亞加,它到達山頂時,恩迦問它山羊哪裏去了。鬣狗講了經過之後,恩迦把它從山頂扔了下來,因為它竟敢以為自己能變成人。鬣狗並沒有摔死,但它的後腿瘸了。恩迦宣布,從那天起,所有鬣狗的後腿都將長成這樣,以便提醒它們,妄想變成另外一個樣子有多麼愚蠢。不但如此,他還讓它們的叫聲聽起來像瘋子的笑聲。”我又停了一下,瞧著她,“梅撒布伊頓,你看,基庫尤人的笑聲並不像瘋子,我也不會讓他們和鬣狗一樣變成瘸子。你明白我的意思嗎?”

她琢磨了一會兒我的話,然後直視著我的眼睛。“我想我們彼此都很明白對方的意思,柯裏巴。”她說。

這時,我叫來的那兩個小夥子恰好到了,我便讓他們送她回庇護港。不一會兒,他們已經啟程穿過幹旱的草原,於是我繼續自己的職責。

我在田野中走著,給稻草人施咒。有一些小孩跟著我,於是我在樹下多休息了幾次,和以往一樣,每次我停下來歇腳,他們就會求我再給他們講故事。我給他們講了大象和水牛的故事,馬賽人艾爾莫蘭是怎麼用長矛斬斷彩虹使它不再在地球上落腳的故事,還有為什麼九個基庫尤部落是根據吉庫尤的九個女兒命名的。等到太陽烤得人受不了的時候,我便領著他們回了村子。

下午,我把年長些的男孩都叫來,又給他們解釋了一次為什麼在他們即將到來的割禮上要在臉上和身上塗油彩。前一晚要求我講基裏尼亞加故事的那個男孩恩德米私下找到我,抱怨說他無法用長矛殺死一隻小瞪羚,讓我給他個護身符,讓他的長矛投得更準一些。我對他解釋說,有一天,他會在沒有護身符的情況下麵對水牛或鬣狗,所以必須先勤加練習,然後再來找我。這個小恩德米值得留意,他很魯莽,無所畏懼。要是在從前,他會成為一個偉大的戰士。但在基裏尼亞加,我們沒有戰士。不過,如果我們各家各戶能一直子孫滿堂,有一天我們會需要更多的酋長,甚至另一個蒙杜木古,我決定密切關注他。

晚上,獨自吃完飯後,我返回村子,因為一個名叫恩喬古的小夥子要和鄰村的一個姑娘卡米利結婚了。彩禮已經講定,兩家人正等著我主持結婚儀式。

恩喬古的臉上塗著一條一條的油彩,戴著鴕鳥羽毛頭飾,看起來很緊張。他和新娘站在我麵前。卡米利的父親為婚禮帶來了一隻肥公羊,我割開它的喉嚨,然後轉向恩喬古。

“你有什麼要說的嗎?”我問道。

他上前一步。“我想讓卡米利來耕種我沙姆巴的田地。”他背誦著事先寫好的話,嗓音因為緊張有點啞,“因為我是一個男人,我需要一個女人來照顧我的沙姆巴,給我的莊稼的根好好鬆土,讓它們長得茂盛,讓我家富饒繁榮。”

他在雙手上吐了口唾沫表示真誠,然後,如釋重負地深呼一口氣,向後退了一步。

我轉向卡米利。

“你願意給恩喬古的沙姆巴種地嗎,穆奇利之女?”我問她。

“是的,”她輕柔地說道,低下了頭,“我願意。”

我伸出右手,新娘的母親遞上一瓢彭貝酒。

“如果這個男人讓你不滿意,”我對卡米利說,“我就把這瓢彭貝潑在地上。”

“別潑。”她答道。

“那就喝吧。”我說著,把瓢遞給她。

她把瓢舉到唇邊,喝了一口,然後遞給恩喬古,他也喝了一口。

瓢裏的酒喝幹之後,恩喬古和卡米利的父母在裏麵填上青草,象征著兩個宗族之間的友誼。

然後圍觀者歡呼起來,公羊被扛去燒烤,更多的彭貝像是變戲法一般冒了出來。新郎帶新娘去了他的博瑪,其餘人一直慶祝到夜深,直到山羊咩咩的叫聲告訴他們附近有幾隻鬣狗,他們才停了下來。婦女和孩子回到博瑪,男人們拿起長矛,到田裏去把鬣狗嚇跑。

我正要離開,柯因納格過來找我了。

“你和維護部的那個女人談過了?”他問道。

“是的。”我回答。

“她說什麼?”

“她說他們不讚成殺掉腳先出來的嬰兒。”

“然後你說了什麼?”他緊張地問。

“我告訴她,我們信仰我們的宗教,不需要維護部的許可。”我答道。

“維護部會聽嗎?”

“他們沒有其他選擇。”我說,“我們也沒有其他選擇。”我補充道,“隻要讓他們下令要求或禁止我們做一件事,要不了多久他們就會對所有事發號施令。如果讓他們接手,恩喬古和卡米利就得背誦摘自《聖經》的結婚誓言了。這種事曾經發生在肯尼亞,我們不能讓它在基裏尼亞加重演。”

“但他們不會懲罰我們嗎?”他繼續問道。

“他們不會懲罰我們的。”我答道。

他滿意地回他的博瑪去了,我則沿著曲折小路回到自己的博瑪。我在牲畜欄邊停了一下,發現裏麵有兩隻新山羊,是新郎新娘的家人對我主持婚禮表示感謝的禮物。沒過幾分鐘,我便在自己的博瑪裏沉沉睡去。

日出前幾分鐘,電腦喚醒了我。我起了床,用我放在毯子邊的瓢裏的清水洗了臉,然後走到電腦跟前。

是芭芭拉·伊頓給我發來的信息,簡明扼要:

維護部初步認為,殺嬰行為無論以何種理由施行,均直接違反基裏尼亞加許可證。過往的違反行為將不予追究。

我們還將評估你們的安樂死做法,可能需要你們配合提供進一步證詞。

芭芭拉·伊頓

沒過一會兒,柯因納格派了一個跑腿的來,叫我去參加長老會會議,我知道他也收到了同樣的信息。

我用毯子裹住肩膀,朝柯因納格的沙姆巴——它包括他的博瑪,還有他的三個兒子和兒子們的妻子的——走去。我抵達時,發現不僅本地長老在等我,還有臨近兩個村子的酋長。

“你收到維護部的信息了嗎?”我在柯因納格對麵坐下時,他問道。

“收到了。”

“我警告過你會發生這種事!”他說,“現在咱們怎麼辦?”

“該怎麼辦就怎麼辦。”我冷靜地說。

“我們不能再這樣了,”一個鄰村的酋長說,“他們禁止這種事。”

“他們沒有權利禁止。”我答道。

“我們村子有個女人快生了。”那位酋長繼續說道,“所有跡象和征兆都表明是雙胞胎。我們的宗教規定要殺掉大的,因為一個母親不能產生兩個靈魂——但現在維護部禁止這麼做了。我們該怎麼辦?”

“必須殺掉大的。”我說,“它是魔鬼。”

“然後維護部就會讓我們離開基裏尼亞加!”柯因納格苦澀地說。

“也許我們可以讓孩子活下來。”酋長說,“這樣就會讓他們滿意,他們就不會來打擾我們了。”

我搖搖頭,“他們不會放過你們的。他們已經提到了我們把老人和弱者送去喂鬣狗的事,就好像這是對他們的神大不敬的罪孽。如果你在這一件事上讓步,總有一天,你在另外一件事上也得讓步。”

“那樣就一定不好嗎?”酋長仍不死心,“他們有我們沒有的機器,也許他們可以讓老人重返青春。”

“你不明白,”我邊說邊站了起來,“我們的社會不是個人、習俗和傳統的集合。不,它是一個複雜的有機係統,所有的要素彼此依賴,就像草原上的動植物一樣。如果你把草燒了,不僅會害死以草為食的高角羚,還有依靠肉食動物過活的虱子和蒼蠅,還有吃高角羚屍體的禿鷲和禿鸛。你毀掉一部分,就毀掉了整體。”

我停下來,讓他們好好思考我說的話,然後繼續說道:“基裏尼亞加就和草原一樣。如果我們不把老人和弱者送去喂鬣狗,鬣狗就會餓死。如果它們餓死,食草動物就會過量繁殖,我們的牛羊就沒草可吃了。如果老人和弱者不按恩迦所希望的時刻死去,那我們的食物很快就會不夠了。”

我撿起一根棍子,讓它在我的手指上勉強保持平衡。

“這根棍子,”我說,“就是基庫尤人,我的手指就是基裏尼亞加。它們保持著完美平衡。”我看著鄰村酋長,“但如果我改變平衡,把手指放在這裏,會發生什麼事?”我指著棍子末端問道。

“棍子會掉到地上。”

“這裏呢?”我指著離中心一寸遠的地方問。

“還是會掉。”

“我們也一樣。”我解釋道,“不管我們在一件事還是在所有事上讓步,結果都是一樣的:基庫尤人一定會和棍子一樣,掉下去。我們難道還沒從過去吸取教訓嗎?我們必須堅守傳統,這是我們擁有的一切!”

“但維護部不會允許我們這麼做的!”柯因納格反駁道。

“他們不是戰士,是文明人。”我說著,嗓音中透出一絲輕蔑,“他們的酋長和蒙杜木古不會讓他們帶著槍和長矛來基裏尼亞加的。他們會發布警告、結論、宣言,最後,那些都不管用的時候,他們會去找烏托邦法庭,向他們起訴,審判會被推遲很多次,複審很多次。”我看出他們終於開始放鬆,我給了他們一個充滿信心的微笑,“維護部真要采取什麼實際行動的時候,恐怕你們每個人都已經不在人世了。我是你們的蒙杜木古,我和文明人一起生活過,我告訴你們的是真的。”

鄰村酋長站起來,麵對著我。“雙胞胎出生的時候,我會派人來叫你。”他保證道。

“我會來的。”我也保證道。

我們又談了一會兒,然後結束了會議。長者們開始慢慢往自己的博瑪溜達,而我則思考著未來。我比柯因納格或長老們看得更清晰。

我穿過村子,直到找見魯莽的小恩德米。他正揮舞著長矛,朝他用幹草紮成的一頭水牛擲去。

“占波,柯裏巴!”他向我打招呼。

“占波,勇敢的年輕戰士。”我答道。

“我一直在按照你說的練習。”

“我以為你想打的是瞪羚。”我說。

“瞪羚是小孩子打的。”他答道,“我要殺穆博古,水牛。”

“穆博古可能不同意。”我說。

“那更好。”他信心滿滿地說,“我可不想殺逃跑的動物。”

“你打算什麼時候去殺凶猛的穆博古?”

他聳聳肩,“等我投得更準的時候。”他朝我微笑起來,“可能明天吧。”

我若有所思地看了他一會兒,然後說:“明天還有好久才到。我們今晚有事要做。”

“什麼事?”他問道。

“你去找十個夥伴來,必須還沒到行割禮的年紀,讓他們必須在日落之後到南麵森林裏的池塘去。你要告訴他們,蒙杜木古·柯裏巴命令他們不許告訴任何人他們要來,連他們的父母也不行。”我頓了一下,“你明白了嗎,恩德米?”

“明白了。”

“那就去吧。”我說,“把我的話帶給他們。”

他從稻草水牛上取下長矛,小跑著走了。他那麼年輕,高大,強壯,無畏。

你們是未來,我邊看著他朝村子跑去邊想。不是柯因納格,不是我自己,甚至不是年輕的新郎恩喬古。戰鬥開始之前,他們的時代已經來了又去。是你,恩德米,如果基裏尼亞加要生存下去,就必須仰仗你們。

曾經,在基庫尤人必須為他們的自由奮鬥之前,在喬莫·肯雅塔1的領導下——這個名字已經被你們父母中的大部分所遺忘——我們發下茅茅2的可怕誓言,殘殺、屠戮、施暴,最終我們獲得了獨立,因為麵對這樣的屠殺,文明人無法抵禦,隻得離開。

而今晚,年輕的恩德米,在你的父母熟睡之時,你和你的夥伴們將在森林深處與我會麵,輪到你和他們學習基庫尤人的最後一項傳統了。我不僅將召喚恩迦的力量,還會召喚喬莫·肯雅塔不屈的魂靈。我將履行一句可怕的誓言,逼迫你們做下不可說之事,以證明你們的忠誠,然後我將教會你們每個人如何對你們的後人履行這句誓言。

每件事都有其時節:出生,成長,死亡。烏托邦也有其時節,這是毫無疑問的,但還要等一等。

因為,現在是獨立的時節。

1 喬莫·肯雅塔(Jomo Kenyatta,1893-1978),肯尼亞政治家,第一位肯尼亞總統,肯尼亞國父。

2 源於1956至1960年間的英國殖民政府時期,在肯尼亞發生的軍事衝突——茅茅起義,指舉事的反殖民主義團體,成員多是基庫尤人。此外,它還是一個軍事隱語,來自基庫尤男童在行割禮時玩的一個語言遊戲。