閱讀更多精彩小說內容

序 幕 遇見胡狼的完美早晨

(2123年4月19日)

恩迦是萬物之主。他創造了獅子和大象,創造了廣闊的草原和高聳的群山,也創造了基庫尤人、馬賽人和瓦坎巴人。

因此,我父親的父親和他父親的父親自然會認為恩迦是無所不能的。後來,歐洲人來了,所有動物都被他們殺光,草原被他們的工廠覆蓋,群山被他們的城市侵占,馬賽人和瓦坎巴人也被他們同化。於是,突然有一天,恩迦的造物就隻剩下基庫尤人了。

恩迦便通過基庫尤人與歐洲人的神展開了最後一戰。

我從前的兒子踏進我的小屋,他低下頭。

“占波,父親。”他說道。和平常一樣,他在幽閉的圓形房屋裏看起來有些不適。

“占波,愛德華。”我答道。

他站在我麵前,手不知道放哪裏好。最後,他把手放在了剪裁合體的絲綢西裝口袋裏。

“我是來接你去太空港的。”他終於又開口了。

我點點頭,慢慢站起來,“到時間了。”

“你的行李呢?”他問道。

“我穿著呢。”我邊說,邊指了指身上的暗紅色基科伊筒裙1。

“你不帶別的東西了?”他驚訝地說。

“我沒有什麼別的東西非帶不可。”我答道。

他頓了一下,不自在地在雙腳之間來回換著重心。他在我麵前一直這樣。“我們出去吧?”他最後建議道,朝我的小屋門口走去,“這裏很熱,而且蒼蠅太猖獗了。”

“你必須學會忽略它們。”

“我不用非得忽略它們。”他反駁道,“我住的地方沒有蒼蠅。”

“我知道。它們都被殺光了。”

“你說得好像犯罪一樣,這可是好事。”

我聳聳肩,跟著他走了出去。我養的兩隻雞正勤快地啄著幹涸的紅土。

“今天早上天氣不錯,是不是?”他說,“我本來還擔心會像昨天一樣熱呢。”

我朝寬廣的草原望去,它已經變成了農田。小麥和玉米在晨曦中隱隱閃著光。

“一個完美的早晨。”我表示同意。一轉頭,我看到大約三十米開外停著一輛漂亮的汽車,雪白的流線型鍍鉻車身,閃著耀眼的光芒。

“新車?”我指了指車子,問道。

他自豪地點點頭,“我上周買的。”

“德國車?”

“英國的。”

“唔,可不是嘛。”我說。

自豪感沒了蹤影,他又不自在起來,“你準備好了嗎?”

“我已經準備好很久了。”我回答著打開車門,坐進副駕駛的位置。

“我以前從來沒見過你這麼做。”他說著上了車,啟動了引擎。

“做什麼?”

“係安全帶。”

“以前要是出了車禍,可沒這些玩意兒攔著我死。”我答道。

他擠出一個微笑,又開口說道:“我為你準備了一個驚喜。”車子啟動了,我回過頭,最後一次看了看我的博瑪。

“哦?”

他點點頭,“在去太空港的路上我們就能看到它了。”

“是什麼?”我問道。

“如果我告訴你,那就不是驚喜了。”

我聳聳肩,沒說話。

“要看這個驚喜,還得繞點小路。”他說道,“你在路上可以最後看一眼你的家鄉。”

“這不是我的家鄉。”

“你不是又要講那一套了吧?”

“我的家鄉充滿生機。”我固執地說,“這地方全是鋼筋混凝土,讓人喘不過氣來,要不就是一排排的歐洲莊稼。”

“父親,”我們正駛過一大片麥田,他疲憊地說,“最後的大象和獅子在你出生之前就被殺絕了。你也從來沒見過遍布野生動物的那個肯尼亞。”

“我見過。”我答道。

“什麼時候?”

我指指自己的頭,“在這裏。”

“這沒有任何意義。”他說。我看得出他正在努力壓抑自己的情緒。

“什麼沒有意義?”

“你拋棄肯尼亞,去某個改造成類似地球環境的小行星生活,就為了清早醒來可以看到一群動物在吃草。”

“我沒有拋棄肯尼亞,愛德華。”我耐心地說,“是肯尼亞拋棄了我們。”

“根本不是這麼回事。”他說,“總統和內閣大部分成員都是基庫尤人,你知道的。”

“他們自稱而已,”我說,“這並不表示他們就是基庫尤人。”

“他們就是基庫尤人啊!”他堅持道。

“基庫尤人不會住在歐洲人建的城市裏,”我說,“不會穿歐洲人的衣服,不會崇拜歐洲人的神,也不會使用歐洲人的機器。”我特意加了這麼一句,“你那個自負的總統還是個‘柯西’——還沒施過割禮的小毛孩子。”

“按你的說法,他是個五十七歲的小毛孩子了。”

“年齡不重要。”

“但他的功績很重要。他修建了圖爾卡納輸水管道,整個北部邊陲地區因此得以灌溉。”

“他是個給圖爾卡納人、倫迪爾人和桑布魯人帶來了水的柯西。”我對他的話表示同意,“可這對基庫尤人有什麼用?”

“你為什麼一定要像無知的舊時代智者一樣講話?”他惱火地問,“你在歐洲和美國念過書。你知道我們的總統有什麼功績。”

“我這樣說,就是因為我在歐洲和美國念過書。我看著內羅畢變成了第二個倫敦,一樣堵塞的交通,一樣嚴重的汙染;也看著蒙巴薩變成了另一個邁阿密,治安極差,疾病肆虐。我看著我們的人民忘記了身為基庫尤人的意義,自豪地說自己是肯尼亞人,就好像肯尼亞不隻是歐洲地圖上隨便畫的幾條線似的。”

“那些線已經存在將近三個世紀了。”他說。

我歎了口氣,“你雖然認識我這麼久,但是你一直不了解我,愛德華。”

“了解是雙向的。”他突然苦澀地說,“你又什麼時候嘗試過了解我?”

“是我把你養大的。”

“可直到今天,你也不了解我。”他說著,車子在顛簸的路上開得飛快,“咱們有像父子一樣好好談過嗎?你和我討論過基庫尤人之外的話題嗎?”他過了一會兒又開口道,“我是國家籃球隊的唯一一個基庫尤人,但你從來沒看過我比賽。”

“籃球是歐洲人的運動。”

“它其實是美國人的運動。”

我聳聳肩,“都一樣。”

“現在它也是非洲人的運動了。我們是唯一打敗過美國人的肯尼亞隊。我本希望你會因此為我感到驕傲,但你連提都沒提過。”

“有個叫愛德華·基曼特的人在肯尼亞隊打敗歐洲人和美國人的事,我聽說了很多。”我說,“但我知道這不可能是我的兒子,因為我給我兒子起的名字是柯裏巴。”

“我母親給我起的中間名是愛德華。”他說,“既然她和我聊天,與我分擔,而你沒有,我就用了她給我起的名字。”

“這是你的權利。”

“我不在乎什麼該死的權利!”他停了一下,“事情並不非得是這個樣子。”

“我忠於我自己的信念,”我說,“而你卻更想成為一個肯尼亞人,而不是基庫尤人。”

“我就是肯尼亞人。”他說,“我住在這裏,工作在這裏。我愛我的家鄉,愛它的一切,而不隻是一小部分。”

我深深地歎了口氣,“你的確是你母親的兒子。”

“你從來沒問過她怎麼樣。”他說。

“如果她過得不好,你會告訴我的。”

“你就這麼對待一個和您一起生活了十七年的女人?”他問道。

“是她離開這裏,去歐洲人的城市生活的,不是我。”我說。

他苦笑著說:“納庫魯不是歐洲城市,它有兩百萬肯尼亞人,白人還不到兩萬。”

“從定義上講,任何城市都是歐洲的。基庫尤人不住在城市裏。”

“看看你周圍,”他惱火地說,“超過百分之九十五的基庫尤人的確都住在城市裏。”

“那他們就不再是基庫尤人了。”我平靜地說。

他緊緊攥著方向盤,指關節都發白了。

“我不想和你吵架。”他努力控製著情緒,“可咱們似乎除了吵架就沒別的事可做了。你是我父親,不管我們關係如何,我愛你——我一直希望今天能跟你和解,因為以後咱們再也不會見麵了。”

“我不反對。”我說,“我不喜歡吵架。”

“對於一個不喜歡吵架的人,你和政府足足吵了十二年,就為了給你的這個新世界爭取讚助。”

“我不喜歡吵架,隻喜歡結果。”我答道。

“他們決定給它起什麼名字了嗎?”

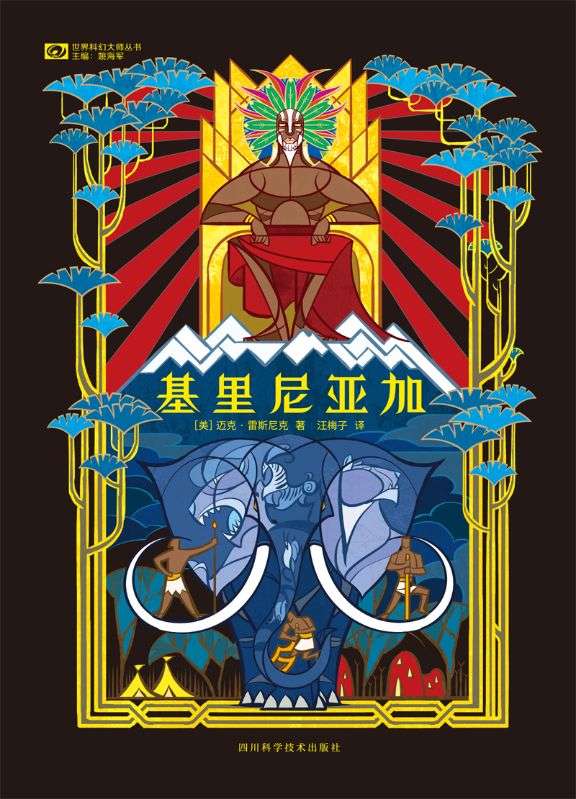

“基裏尼亞加2。”

“基裏尼亞加?”他驚訝地重複道。

我點點頭,“恩迦的金色寶座不是在基裏尼亞加山頂嗎?”

“肯尼亞山頂隻有一座城市,沒有別的。”

“你看吧,”我微笑著說,“就連這座神山的名字都被歐洲人玷汙了。是時候給恩迦一座新的基裏尼亞加山了,這樣他才好統治宇宙。”

“這麼說來,這個名字可能的確很合適。”他說,“今天的肯尼亞沒給恩迦留下多少空間。”

他突然開始減速,過了一會兒,我們拐下大路,穿過一片剛收割不久的農田,他開得很小心,以免損壞他的新車。

“我們這是去哪裏?”我問道。

“我告訴過你了,我有個驚喜要給你。”

“空蕩蕩的農田裏能有什麼驚喜?”我問。

“你看了就知道了。”

他突然在距離一叢荊棘大概二十碼3的地方停了下來,熄了火。

“仔細看。”他低語。

我盯著荊棘叢看了一會兒,什麼也沒看到。突然,荊棘叢動了一下,我意識到是怎麼回事了,荊棘叢後麵有兩隻胡狼,正膽怯地看著我們。

“這裏已經有二十多年沒有過動物了。”我低聲說道。

“它們似乎是上一場雨之後過來的。”他柔聲說道,“我估計它們是以老鼠和鳥為生的。”

“你是怎麼發現它們的?”

“不是我。”他答道,“我有個朋友在野生動物部,他告訴我的。”他有一會兒沒有說話,“它們下周會被抓起來,送到一個野生動物公園去,以免給社會造成持久性的破壞。”

它們在巨大的脫粒機和收割機留下的輪轍之間捕獵,看起來格格不入。它們尋覓著已經消失一百多年的草原的庇護,躲避汽車而非其他天敵。我覺得自己和它們有某種親近感。

我們不再說話,靜靜地看著它們,足足有五分鐘。然後愛德華看了看表,我們得繼續趕往太空港了。

“你喜歡嗎?”我們開回到道路上時,他問道。

“非常喜歡。”我說。

“我就希望會喜歡來著。”

“你說它們要被挪到一個野生動物公園去?”

他點點頭,“往北幾百裏地的地方,我記得是。”

“在農民來到這裏很久以前,胡狼就在這片土地上遊蕩了。”我說。

“但它們已經不合時宜了。”他說,“它們不再屬於這裏了。”

我點點頭,“這樣很好。”

“你是說把胡狼送到野生動物公園?”他問。

“我指的是先於肯尼亞人生活在這裏的基庫尤人到一個新世界去。”我說,“因為我們也不合時宜了,不再屬於這裏了。”

他加了速,我們很快就穿過大片農田,進入內羅畢的外圍。

“你在基裏尼亞加打算做什麼?”他的問題打破了長久的寂靜。

“我們會按照基庫尤人應有的方式生活。”

“我是說你自己。”

我微笑起來,猜測著他的反應,“我要做蒙杜木古!”

“巫醫?”他難以置信地重複道。

“是這樣。”

“難以置信!”他說,“你是受過教育的人,怎麼會盤腿坐在土裏,擲骨頭算卦呢?”

“蒙杜木古也是老師,以及部落習俗的守護人。”我說,“這是一個崇高的職業。”

他難以置信地搖搖頭,“所以我得告訴別人,我父親成了巫醫。”

“沒什麼不好意思的。”我說,“你隻用告訴他們,基裏尼亞加的蒙杜木古叫柯裏巴。”

“那是我的名字!”

“在新世界就要有新名字。”我說,“你拋棄了它,用了歐洲人的名字。現在我要把它收回來,好好利用它。”

“看來你是認真的了?”他問道。我們進入了太空港。

“從今天開始,我的名字是柯裏巴。”

車子停下了。

“我希望你會比我賦予它更多榮耀,我的父親。”他說道,最後一次表達了和解的意願。

“你為你自己選擇的名字帶來了榮耀。”我說,“這對於你這一輩子來說已經足夠了。”

“你真這麼想?”他問道。

“當然。”

“那你為什麼之前從來沒有這樣說過?”

“我沒有嗎?”我訝異地問道。

我們下了車,他陪我走到出發區域。最後,他停了下來。

“我隻能到這裏了。”

“謝謝你開車送我來。”我說。

他點點頭。

“還有胡狼。”我補充道,“這的確是一個完美的早晨。”

“我會想念你的,父親。”他說。

“我知道。”

他似乎期待著我再說點什麼,但我想不出還有什麼要說的了。

有那麼一會兒,我以為他要伸出胳膊擁抱我。可他隻是伸手和我握了握,又和我低聲告別了一次,然後轉身走了。

我以為他會徑直走向車子,但我從開往基裏尼亞加的飛船舷窗向外看去時,發現他站在巨大的玻璃窗前,揮著手;另一隻手攥著一塊手帕。

這便是我在起飛前看到的最後一幕。但我腦海中的畫麵定格在那兩隻胡狼身上,它們打量著周遭已然陌生的景象,這片土地本身對於它們也已變得陌生。我希望它們能適應為它們人工打造的野生動物公園的新生活。

腦海中有個聲音告訴我,我很快就會知道的。

1 肯尼亞等東非國家流行甚廣的傳統服裝,是用一種條紋棉布做成的筒裙。

2 非洲第二高峰肯尼亞山的主峰,位於肯尼亞中部,赤道附近。峰頂終年積雪,海拔5199米。

3 1碼=0.9144米