閱讀更多精彩小說內容

第一章

1.0 9: 10幸福與貧富無關

金色的陽光照耀著這座生機勃勃的城市,人們穿梭在大街小巷,為著生活而忙碌、奔波,大小車輛川流不息,似乎到處充滿著活力、希望。

陽光照著這片喧騰,也照進郊區一片寧靜的別墅群,這裏靜謐、幽深,小鳥啾鳴,綠樹遍植,雖與鬧市接壤,卻儼然是一片世外桃源。

“啊!”一聲女人的尖叫打破了這裏的寧靜。

叫聲從一棟別墅的二樓臥室裏傳出,房中,床上的女人正抓緊身上的薄被拚命往床角縮去,在她身邊,沉睡中被驚醒的男人一下子坐起。

“怎麼了?怎麼了?”男人驚慌地問。

女人緊緊靠著床頭,不敢說話,恐懼地盯著他,像在盯著一頭怪物,她拽著那點可憐的被角,試圖遮住自己怎麼也擋不住的豐滿的胸脯。她不明白,不過是過了一夜,怎麼眼前這個男人就完全變樣了?

男人終於醒過一點神,緩緩轉頭看清房間裏的景況。窗簾都拉著,陽光從縫隙裏透進來,在牆上映出斑駁的光影。空間中彌漫著一股隔夜的被窩味兒,一絲若有若無的香氣鑽進男人的鼻孔,沒錯,這正是他自己的臥室,這縷熟悉的佛香就是證明,隻是,佛香中還夾雜著一陣陣陳腐的體味,不,那是熱鬧了一宿的情欲的味道。

男人似乎想起了什麼,他轉頭看向縮在床角的女人,因為背著光,看不清她臉上是什麼表情。

“你怕什麼?”男人問。

女人哆嗦著伸出手,指了指擺在床頭的一本書,又指了指男人,像怕被怪獸咬似的,趕緊把手縮了回去。

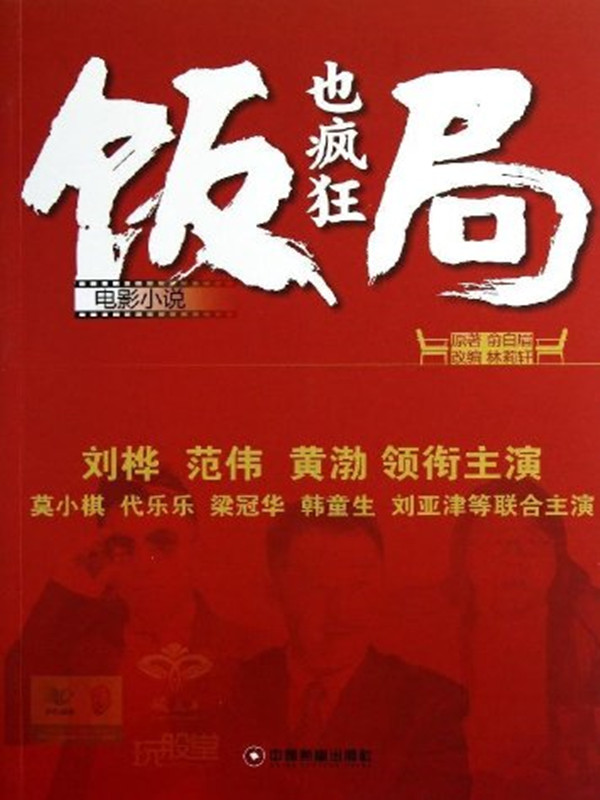

那本書的封麵上,印著一個四五十歲的男人頭像,看上去儒雅睿智,氣度不凡,正是最近上遍各大電視台,論國學、談成功、講風水的學者型名人—譚大師。

再仔細看看,封麵上那個“譚大師”和眼前這個男人似乎有些相似。隻是,封麵上的“譚大師”頭發茂密,神采奕奕,臉上像做過電波拉皮似的一根皺紋都不帶。而眼前這個男人,不但有沉重的眼袋、凸著打了好幾道褶的大肚子,頭上更是稀稀拉拉的沒有多少頭發,和封麵上的光輝形象完全判若兩人。

男人看到女人這番表現,卻似乎並不意外,也不慌張。他扯過一旁高背椅上搭著的睡袍,隨手披上,下床跛上拖鞋,悠悠然走到正對著大床的一個櫃子前。

櫃子上像開雜貨鋪似的,擺放了各類帶著宗教色彩的擺件、塑像、佛珠、香爐。他抽出一支香點上,插進香爐裏,淡淡的煙升騰起來,又很快消散,房間裏頓時彌散著不知名的、曖昧的香氣。

男人以指為梳,攏了攏稀鬆的亂發,回身看著茫然無措的女人,目光中透著悲憫,他沉默地看著她,像看一隻落水的小貓。女人忍不住嘴角抽搐,極力忍住內心的恐懼和胃部的惡心。

“你這是怎麼回事呢?”男人終於開口了,聲音低柔有磁性,似乎有說不出的慈悲,“你忘了我說的話了嗎?幸福與貧富無關,與內心相連,什麼最重要?是我們的心,你的心和我的心,是心和心拉上了小手,搭起了橋,我們才能有愛。可是,你讓我失望啊,你看到的我是什麼?就隻有這副臭皮囊嗎?你知道我看到的你是什麼樣的嗎?”

不知是被男人的聲音盅惑,還是他說的話擊中了她的內心,女人的恐懼和惡心慢慢消失,不由自主地輕輕搖了搖頭。

男人歎了口氣:“唉,我知道,有很多男人追求你,因為你長得美,上天給了你一副好身體,那些男人巴不得拜倒在你的迷你裙下,為你摧眉折腰,可是,我看到的,是你痛苦無助的靈魂……”

“啊……”女人輕呼一聲,眼中立刻泛起了淚光。

“身為一個美女,你享受男人帶給你的虛榮,也要承受同性對你的嫉妒和排擠,你孤獨啊,那麼多男人,沒有一個是真心愛你,他們隻是貪圖你的美色,一夜貪歡,得到就意味著拋棄。這種愛是庸俗的、虛偽的、膚淺的、沒有價值的,這樣的愛,很黃很暴力,你要相信這種愛,就是很傻很天真,要吃大虧的呀……”

女人“嚶”一聲哭了出來,男人繼續說:“我以為,經過昨天我對你的度化,你已經懂了,唉,看來,我還是太高估我自己啦……”說著,男人搖搖頭,神情非常痛苦,似乎是對自己的失敗感到痛心。

女人一下子跳下床,顧不得赤裸著身體,撲倒在男人腳下,哭著喊:“大師,我錯了,譚大師,你原諒我吧,我真的錯了……”

譚大師矜持地負手站著,過一會兒,才彎下腰,把赤裸的女人扶起,擁在懷裏輕輕拍著她光潔的背,柔聲說:“好了,好了。”

此時此刻,光線曖昧,熏香撩人,佳人在懷,似乎很適合做一些“身心交流”的事,譚大師的手也忍不住在女人的背上上下遊走起來,偏偏這時手機響了。

譚大師心裏暗罵,但還是快步走到床邊拿起手機,一看,馬上接起來:“大老總,您好、您好……是,是,今天晚上,天人一,好的、好的,我現在就給您安排,好的,再聯係,再見!”

掛上電話,譚大師回頭遺憾地看看女人,終於還是收起綺念,抓起女人散落在地上的衣服,塞到女人懷裏,摸摸她的臉,說:“寶貝兒,下次我們再一起探討人生,嗯?”

女人不舍地在他臉上親了一口,抱著衣服去了衛生間。譚大師貪婪地盯著女人的背影,咧著嘴無聲地笑了笑。

送走女人,譚大師的手機又一次響起,是助理給他設定的備忘錄,提醒他參加下午一點半在某會議中心舉辦的新書發布會。

算了算時間尚早,譚大師決定先好好泡個澡。把身體沉入熱水中時,他愜意地舒了口氣。

他靠著浴缸壁,頭下枕了塊毛巾,手機就放在浴缸旁的小凳上。這是他多年養成的習慣,雖然臥室裏有一部帶自動留言功能的電話,但那是給不熟的人準備的,重要的人物他都通過手機聯係,隨時帶在身邊,這才不容易誤事。

按摩浴缸裏嘟嘟地冒著水泡,譚大師舒服地閉上眼睛,回想昨晚一夜風流,禁不住又是一陣心神蕩漾。

還在幾年前,那時候人們還叫他“譚德貴”,他隻是一個普通得不能再普通的中年大叔,走在人群裏根本沒有人會多看他一眼,更別提有美女主動投懷送抱。但時來運轉,他不過是隱居了幾年,給自己改了名字叫“譚大山”,通過關係出了幾本談論國學、風水的書,立刻就搖身一變成了“譚大師”。

一個稱呼的變化,反映的就是人的身份和地位的高低。譚大師對此深有體會,並且引申出去,對自己對外的形象、居所、交際的圈子,都格外的用心,所以才會不惜砸下重金租下這套兩層的中式別墅,這不僅僅是套房子,也是他的門麵、他的名片和實力的象征。

有了這些東西,再想要什麼都輕而易舉了,錢財、美女,更多的錢財、更美的美女……

譚大師正浮想聯翩,手機又響了。他擦幹手,拿起來看了看,來電顯示上寫著—蔡(有錢傻冒)。

譚大師臉上露出一絲冷笑,這是他手裏的一條大魚,人稱蔡哥,一個開礦的的土大款,胸無點墨一肚子茅草,手裏有了錢就想往上流社會擠,通過關係認識了他這位“大師”,多番拜托要他幫忙打進上流社會,結識達官顯貴,他都搪塞了過去。放長線釣大魚,這個簡單而有效的手段他一直運用得非常嫻熟。

等鈴聲再響了兩遍,譚大師才不慌不忙地接通電話。

“大師?我的媽呀你可算是接了,他媽的你幹什麼呢?”手機裏蔡哥急吼吼地說。

“小蔡啊,我跟你說過多少遍了,要注意你的談吐,不要張口就問候別人家的女性長輩。”

“是是是,我這不是著急嗎?我說大師,拜托你那事兒,到底怎麼個意思了?”

“嗯,有點眉目了,難得今天大老總約了我去天人一談國學,你也去吧。這樣,我下午有個新書發布會,大概兩點左右結束,你到會場來接我吧。”

蔡哥激動得連聲答應,問明會場地址,就掛了電話。

說起這個大老總,譚大師對他也是霧裏看花,隻知道他背景深厚,手握大權,所以在大老總麵前,他這個“大師”也隻能恭恭敬敬,小心應對。

拿著手機,譚大師順手翻到“天人一”的號碼,剛撥出去,又掛斷了。他原想通知“天人一”的封老板早做準備,但又改了主意。

“天人一”是家座落在市郊西山靈碧湖畔的飯館。三年前它還不叫這個充滿禪意的名字,是譚大師偶然跟朋友去吃飯,那裏的封老板久聞他的大名,特意請他改的。

“天人一”,取的是“天人合一”的意思,譚大師當時就這個名字所含的深意給封老板做了詳盡的解釋,不過,他知道封老板聽不懂,他也沒想他懂,對方懂得太多對他來說反而是危險的事。

再後來,他和“天人一”的關係就有些微妙了,大概是看中了他手裏的人脈關係,封老板向他提出一個合作的計劃,那就是他介紹大人物去“天人一”組飯局,封老板給他提成。

譚大師對這種合作關係非常滿意,合作也一直進行得很順利。不過最近封老板跟他聯絡得少,似乎有了點過河拆橋的意思,雖然提成沒變,給的也及時,但譚大師覺得在這種時候,自己不能著急地通知封老板做準備。

他要讓封老板意識到,沒有他譚大師,“天人一”就隻是再普通不過的一個飯館。不是他有求於“天人一”,是“天人一”有求於他。

想到這裏,譚大師放下手機,仰靠著浴缸壁,滿意地哼起了小曲。

2. 10: 30 老婆決定財富值

在城市的另一端,本城最大的水產市場正迎來一天中最繁忙的時刻,人流如織,熙來攘往。

夏有米開著那輛破舊的麵包車拐進水產市場,車身上“老蝦米海鮮”幾個字已經顯得斑駁。麵包車靈活地在人群中七拐八繞,最後停在一個不顯眼的攤位前。夏有米的老婆金葉正在賣力地吆喝。

夏有米跳下車,拉開車門,抬下一箱帶魚。金葉迎上來瞅了瞅,立馬變了臉,扯住夏有米的耳朵就開始嚷上了:“有你這麼做事的嗎?你進的這叫什麼貨?這叫帶魚嗎?你見過快趕上筷子粗的帶魚嗎?出門的時候就叫你挑貨的時候用點心用點心,敢情你不是沒心,你是連眼睛都沒長!你說,這種東西叫我賣給誰去?你說呀!”

夏有米耳朵都快給扯下來了,硬是咬著牙一聲不吭。周圍的攤主、買家都遠遠地看著他們兩口子笑。常來這水產市場的人都早已習慣了這一幕,要是哪天夏有米不挨老婆金葉的罵,這才是太陽打西邊出來—奇了怪了。

“你倒是說話啊,這是誰給你的貨?去退了、退了!”

“行啦行啦,你鬆手、鬆手,行嗎?姑奶奶。”夏有米放下那箱帶魚,這才鯢著臉小聲央求。

金葉看著夏有米被扯得通紅的耳朵,心疼了,急忙鬆了手,一低頭,看見那一箱帶魚,氣又上來了,一腳踢上去,“嗨”地一聲響。

夏有米急忙蹲下捧住金葉的腳,連聲說:“老婆,疼嗎?你這是幹啥呀?

這種事兒讓我來就行了,何苦你自己動腳呢,看我的!”說完站起身,虛張聲勢一腳踢在箱子上,箱子裏的帶魚動都沒動一下。金葉扭頭走開,根本不理他,夏有米忙跟上去,討好地說:“老婆,不生氣了吧?”

“要我不生氣可以,你說清楚這是怎麼回事。”

“其實,你不是都清楚嗎?現在什麼東西不漲價,你給我那點錢,也就夠進這樣的貨了……”夏有米小聲地嘀咕。

金葉猛地轉身瞪著夏有米,夏有米嚇了一跳,忙站住。金葉眼中怒火熊熊,像要一把火把幹巴的夏有米給燒了。夏有米不知道自己是踩到了她哪根神經,屏著氣不敢吱聲。

“我、給、你、那、點、錢?”金葉幾乎是咬著牙一個字一個字地往外蹦,“你是怪我摳著錢不給你對嗎?”

“沒沒沒,我不是那意思,我……”

“呸!夏有米,我跟你說,這個家,這生意,要不是我東拉西扯的想辦法找補,你以為能撐到現在?怪我不給你錢,你以為這錢來得容易嗎?”

夏有米直搖頭:“不容易……”“不許插嘴!”

夏有米趕緊閉上嘴,因為太用力,嘴唇都有些發白。

“每天我在這攤上,人家跟我講一毛錢的價我都不肯,我得費多少力氣多少口水啊,你倒好,別人欠著我們的貨款,你連個屁都不敢放,回頭埋怨我不給你錢,你當我是印鈔機啊?告訴你,今天你要不去天人一把他們欠的款拿回來,你就甭回這個家了!”

這鏗鏘有力、擲地有聲的一番話,把夏有米說傻了,呆呆地站著,半張著嘴,似乎一下子沒有理清這番話的邏輯關係。

金葉看著他這副三棍子打不出一個屁的慫樣,實在惱恨得牙癢,一指頭戳在他腦門上,恨聲說:“你就慫吧,慫死你得了,說,去還是不去?”

這一下把夏有米給戳疼了,忙說:“不是,老婆,那不是,上個禮拜我不是去要過了嗎?……”

“那算什麼要過?就那三五百塊,打發叫花子啊?你自己算算,他欠我們才三五百嗎?就是三千五千也才是個零頭!”

“那啥,老婆,那我跟封不平不是從小長大的交情嗎?他那生意也不容易”

……

“他不容易?我容易是嗎?得得得,這生意我也不管了,夏有米,我真服了你,別人覺著我金葉厲害,都把我當潑婦,其實你才是高明呢,這軟刀子拉人,不見血,生疼呢,你不去要賬是吧?行,這攤兒你自己守著吧,我操不起這份心。”

金葉一邊說一邊利索地解下防水圍裙,幹脆地往夏有米臉上一扔,轉身就走。夏有米臉上一疼,眼前一花,再一看,金葉已經頭也不回地走遠了。

夏有米張張嘴想叫住金葉,最後又沒敢出聲,誰叫理虧的是他呢?

活到今天四十多歲了,夏有米從來沒試過把說話的音量超過20 分貝,更別說跟人吵架,更別說是跟自己老婆,不管有理沒理,他奉行一條準則— 老婆永遠是對的。

也正因為如此,平時守攤做生意的都是金葉,夏有米隻負責進貨、搬貨、出攤、收攤打打下手,想到要獨自應付那些精明挑剔的顧客,他就滿頭的包、一腦門子的汗。

說起來,今天這事都要怪封不平那小子,自打他開了那個叫什麼“天人一”的飯館,說是照顧老朋友,店裏的海鮮都從他這個“老蝦米海鮮”進貨,但直到今天,總共才結了兩次賬,最近一次還是上禮拜他被金葉催著跑去“天人一”,把封不平堵在廁所裏,才拿回了五百來塊錢。

為了這筆賬,金葉沒有少教訓他,可他總覺得拉不下臉麵,畢竟是從小一塊長大的朋友,封不平又老在他麵前叫苦,說什麼別看來的都是大人物,打白條的多,付現金的少,生意難做還得賠盡小心,難啊。每次都說得夏有米跟著唉聲歎氣,恨不得把自己兜裏的錢掏出來支援他這個困難戶。

人就是這樣,不想得罪朋友,就隻能得罪家人,不想麻煩別人,最後就是惹自己一身麻煩。

夏有米心裏憋悶,走到旁邊的副食店拎了兩瓶生啤,坐在攤前喝起了悶酒。

他不知道,其實金葉並沒有走遠,她繞了一個圈子後,又回來了,躲在斜對麵一家賣幹貨的店裏悄悄注視著他。

幹貨店的老板跟他們兩口子也挺熟,故意開玩笑說:“你們老蝦米都借酒澆愁了,你還不回去安慰安慰?”

“甭理他,半杯啤酒就能把他整趴下,看他能怎麼喝?”金葉嘴裏還倔著,心裏卻真心疼,看來自己剛才真的罵狠了,等會兒找個機會給他個台階下了算了。

水產市場裏人聲鼎沸,顧客來來往往,叫賣聲、講價聲此起彼伏,嘈雜中帶著歡快,似乎人人都有副好心情,除了夏有米。

夏有米守著他那隻冷清的“老蝦米海鮮”攤,手裏的啤酒瓶已經見了底。悶酒是越喝心越悶,夏有米耷拉著腦袋,無精打采。過往的顧客看他這個樣子都不敢上來問價,更別說他麵前擺的那些水產,也跟他一樣,無精打采,奄奄待斃,冷凍的海產上鋪上了一層蒼蠅。

金葉既心疼他,又心疼那些貨,正想出去,就見攤前來了一個老太,她收回了步子,想看看夏有米自己怎麼應付。

“哎呀,你這店怎麼回事?魚都臭了還擺出來賣?不要太缺德喲。”老太咋咋呼呼地嚷著。

夏有米眼皮都沒抬一下,不知道是酒上了頭發暈,還是根本沒聽見。

老太一邊捂著鼻,一邊又拈起手指去翻水盆裏的蝦,嘴裏嘖嘖有聲,很是嫌棄。

“我說,你這蝦都不新鮮了,便宜點賣給我算了。”沒人回答。

老太看看夏有米:“我說你聽到沒有?你別覺得虧啊,我要不買,你這蝦就爛在這兒了,我收走了,你好歹還能賺回點。”

夏有米還是不理她,他的臉已經開始發紅,平時滴酒不沾的人,一口氣灌下兩瓶啤酒,這酒勁兒是他從來沒有感受過的,他隻覺得身上充滿了力量,很想找什麼東西發泄一下。

老太見夏有米不說話,幹脆自己動手拿了袋子,抓起網兜開始撈蝦,網到兜裏又挑揀一番,把死掉、不太新鮮的蝦都扔出來。

這一番動靜總算讓夏有米有了反應,他把酒瓶放下,輕輕地說:“放下。”

老太繼續撈蝦,嘴上還說:“我又不白要你的,算便宜點就行,我問了,今天新鮮的蝦22 塊一斤,你這些,算18 差不多了……”

“我說放下!”夏有米一聲大喊,不光驚動了周圍的人,連一直偷偷觀望的金葉都嚇了一跳,太難得了,一向低聲細語的老蝦米居然也能吼一嗓子,果然是酒壯慫人膽!

老太也嚇得不輕,手一哆嗦,撈好的蝦掉了不少在地上。

“你吼什麼吼?我一個老太太你這麼吼是要出事情的知道嗎?嚇出心臟病來你負得起責嗎?”

夏有米吼完一嗓子,自己也愣了,就像身體裏冒出來一個他從來不認識的夏有米,凶猛而剽悍,他看著對麵那個老太驚恐又憤怒的眼神,腦子裏一激靈,那個凶猛剽悍的夏有米立時縮了回去,他又變回了那個說話永遠不超過20 分貝的老蝦米,他啜嘯著說:“對、對不起。”

“哼,不買了。”老太把手裏的袋子往水盆裏一扔,氣乎乎地走了。對麵的金葉看得直搖頭,爛泥扶不上牆啊。

夏有米摸了摸有些發燙的臉,喝下去的啤酒在胃裏一陣翻騰,酒氣上湧,他突然有了一個特別清晰的念頭—今天這事不能就這麼算了!

白挨金葉一頓罵,丟一天的生意,他在這兒難受,那個罪魁禍首連個信兒都不知道!這種情況不能再繼續下去了,今天必須去找封不平那小子把賬給算清楚,這次要給他來一下狠的,讓他知道知道,狗急了要跳牆,兔子急了也咬人!

夏有米在店裏火燒屁股似的轉了幾圈,終於選中了一把平時敲冰用的大鐵錘,拎在手裏就上了麵包車,連攤兒都顧不上收。

老舊的麵包車扯開多年支氣管炎似的破嗓,咳嗽著上了路,心無旁鶩的夏有米沒有看見金葉從幹貨店裏追了出來,更沒聽見金葉的喊聲,他滿腦子隻有一個聲音在回響—去“天人一”,要賬!

3. 10: 35 虛榮本質

整個上午,老梅都在收拾自己那張用了多年的舊辦公桌。他從辦公桌的抽屜裏找出很多一直以為已經遺失的東西。

有一本軟塑封的筆記本,封麵上還印著“向雷鋒同誌學習”的字樣。老梅小心地把已經粘連的內頁分開,看出來這是自己剛當上刑警那陣子做的學習筆記。他沒念過什麼書,頂替自己的父親進了公安局,後來又參加了強化學習班,由於成績突出,被分到了刑警大隊。

筆記本上的字體剛勁有力,就像那時候的老梅一樣,年輕、有衝勁,一腔青春的熱血恨不得都潑灑到懲惡鋤奸、為民除害的公安事業中去。老梅輕輕地合上筆記本,往事不忍回首,他老了,那顆已經老了的心傷不起了。

在辦公桌最底下的一格抽屜裏,老梅找出一個信封,把裏麵的東西倒出來,居然是一疊照片,有黑白的,有彩色的,顯然出自不同時期,有好幾張因為年代久遠,黏得很緊,已經無法分開。

老梅把還能看清的照片分揀出來,隨手拿起一張: 照片上他躺在病床上,右腿打著石膏,領導們親切地和他握手。

看著照片,老梅不由自主地摸了摸右腿,似乎它又隱隱作痛起來。他永遠不會忘記,這是他追捕“大老黑”受傷後,領導和同事來醫院看望慰問時,宣傳科的同事拍的照片。也是這一次受傷,讓他瘸了一條腿,成了殘疾。

事隔多年,老梅依然清晰地記得,那一年,全城通緝頭號飛賊“大老黑”,此人十分凶殘,殺人越貨無惡不作,老梅那時正年輕氣盛,憋著一股勁兒要把“大老黑”抓捕歸案,繩之以法。根據線報,老梅蹲守了三天三夜,終於把“大老黑”堵在了一條死胡同裏。

胡同兩邊都是平房,房簷有三米多高,又沒有可供攀援的東西,唯一的出路也被一麵高牆堵死,老梅相信隻要自己拿出拚個你死我活的狠勁兒,肯定能把“大老黑”困住,拖到同事來增援。

萬萬沒有想到,老梅舍身撲向困在胡同底的“大老黑”時,那惡賊居然縱身跳上停在胡同裏的一輛夏利車,腳尖一點,就上了旁邊的平房房頂,眼看要被他逃了,老梅顧不得多想,也如法炮製,蹭蹭蹭上了房頂,一路緊追不放,就在他快要追上“大老黑”,一個虎撲撲向那惡賊的時候,“大老黑”居然一個漂亮的回旋踢,狠狠地把他從三米多高的房頂上踹了下去……

老梅深深歎了口氣,打那以後,他這條腿就廢了,前途也完了,原本他因公致殘也該得個獎章什麼的,可別人得獎章好歹把罪犯抓住了,可他呢,罪犯跑了,而且從此銷聲匿跡。所以,除了局裏對他的特殊照顧,他什麼獎章也沒有,什麼功也沒有記。

命運弄人啊。老梅感歎著,又拿起另外幾張照片,照片上乖巧地朝他笑著的,是他唯一的女兒小梅。

自打他瘸了腿,就退居二線,不再參與抓捕行動,隻能搞搞審訊之類的工作,沒幾年,老婆也病故了,為了不讓女兒受欺負,他硬沒有再娶,一個大男人,又當爹又當媽,辛辛苦苦把小梅拉扯大,其中的甘苦,真是如魚飲水,冷暖自知啊。

正回憶著,老梅的手機響了,他的手機鈴聲是小梅自己錄的,女孩子歡快地喊著—老爸,快接電話!老爸,快接電話!

“小梅,什麼事?我上班呢。”

“我知道呀,我就是提醒你,昨天跟你說好的事兒你別忘了。”小梅在電話裏跟老梅撒著嬌。

老梅的眼神黯了一下,嘴裏還是若無其事地問:“什麼事?”

小梅不太高興了:“就是今天小柯請你去天人一吃飯的事啊,昨天說的好好的……”

“好了好了,我知道了,到時候再說吧。我忙著呢。”老梅打斷她,想掛電話。

“你忙什麼呀,今天你都……”

“行了,我說我知道了,沒完了?”老梅的嗓門一下子大了許多,說完自己也愣了。

電話那頭小梅不敢出聲,也不敢掛電話,過一會兒,才小心翼翼地說:“爸……爸?”

“說吧。”

“那今天下班的時候我和小柯過來接你,你等著我們啊。”“嗯。”

老梅掛斷電話,把手機揣進兜裏,看看眼前收拾了一半的辦公桌,突然沒了心情。

今天是個特殊的日子,老梅退休了。幹了一輩子刑警,老梅最渴望的就是辦成一件大案子,立個功,拿個獎章,也算是對自己這輩子有了交代,可是,除了一條瘸腿,他什麼都沒得到過。

等到辦完退休手續,他就再也不是刑警了,而是一個普通的退休老頭兒,他曾經熱血的青春、未酬的壯誌,就要隨著那枚蓋在退休證明上的鮮紅公章,一去不回。古人說蓋棺論定,老梅覺得自己雖然還沒到那一步,但也差不多了,他這一輩子也已經有了定論,就隻是一個碌碌無為的小警察。甚至,當年把他腿弄瘸的“大老黑”因那次成功的脫逃,就此得名“飛夏利”,至今仍然逍遙法外。

想到這些,老梅覺得自己真是窩囊透了。小梅是他這輩子最大的安慰,也是他最大的成就。可能是因為他從小對女兒太嬌慣,讓小梅養成了任性貪玩的個性,如今長大了,交了個在酒吧唱歌的男朋友還說要結婚,想想一直捧在手心裏的寶就要做別人家的人,老梅心裏怎麼都不是個滋味。

“天人一……天人一……”老梅喃喃自語。

同一個辦公室的同事這時候進來了,聽見老梅念叨,便問:“喲,怎麼?今兒退休要去天人一好好慶祝慶祝?”

“慶祝什麼呀,就是吃個便飯,女兒請客。”

“哇,小梅這份孝心可不小啊,天人一可是城裏有名的高檔館子,聽說去吃飯的都是些有頭有臉的人物,一般人可吃不起。”同事羨慕地說。

“是麼?”老梅一向不關心這些,聽到同事這麼說,心頭一沉。

他心裏暗想: 那個窮小子,在酒吧唱歌能掙多少錢,居然請在那麼高檔的館子吃飯,虛榮,腐敗,不是什麼好東西!

4. 11: 00 明星空窗期

電影廠某攝像棚裏,某劇組正在緊張拍攝。

鏡頭中,一位白衣俠客手持長劍,正和一使刀的青衣武士鬥在一處,衣袂飄飛,刀光劍影,隻聽二人口中呼來喝去,刀劍相擊鏘鏘有聲。

白衣俠客一個躍起,長劍刺向青衣武士的頭頂,眼見青衣武士就要不敵,白衣劍客臉上不禁露出得意地一笑,卻不料青衣武士腳下詭異地一個滑步移開,手一揚,袖中打出一記飛鏢,正中白衣俠客的心口!

白衣俠客“啊呀”一聲慘叫倒地,捂著胸口悲憤地說:“卑鄙!居然用暗器!”

青衣武士得意地仰天大笑。“過!收工!”

隨著導演一聲喊,在場的人都鬆了一口氣,一早就等在外邊來探班的粉絲立刻擁了進來。

白衣俠客利索地從地上爬起來,快步走向迎上來的助理,口中急急地吩咐:“跟她們說,家明很忙的,不簽名,不合影!”

助理尷尬地說:“那個,老板,她們好像不是來看你的。”

“嗯?”白衣俠客懷疑地回頭。

果然,那群手捧鮮花、禮物、糖果包的女粉絲,已經密密麻麻地把青衣武士圍了起來,嘴裏不停地發出各種驚呼,臉上還帶著興奮和羞澀參半的笑容。青衣武士笑容可掬地給她們簽名、合影,又引發粉絲們一陣陣花癡般的尖叫聲。

白衣俠客怨憤地看著這一幕,猛地一甩頭,恨恨地說:“家明不稀罕!”怒氣衝衝地回到休息室。

助理忙屁顛屁顛地跟上去,幫白衣俠客脫戲服,拆頭套,一邊觀察白衣俠客的臉色,一邊還是鼓起勇氣說:“剛才經紀人打電話來說,手表的廣告代言沒了……”

“什麼?不是馬上要簽合同了嗎?”“廠家說考慮到消費群的問題……”

“借口,統統都是借口,他們都是在欺負家明,打擊家明!”白衣俠客氣乎乎地匆匆走向停在外麵的保姆車,一直守在車上的司機趕緊跳下車拉開門。

白衣俠客上了車馬上拿出手機,撥號:“……喂,譚大師,你一定要幫幫家明啊。”

一口一個家明的正是曾經紅極一時的功夫明星家明,最近他覺得自己特別特別難過,特別特別不順,特別特別地需要有高人的幫助。曾幾何時,他拍片的時候,外麵總有一大群粉絲等著能見他一麵,哪怕隻看到一眼,也能激動得想暈倒,更別說捧著簽名本等他簽名,煲好湯不遠數裏打車來慰問,遇上他心情好願意合影立刻巴不得長在他身上的各種熊抱,還有數不清的各種值錢的不值錢的小禮物,甚至,他在收到的玩具毛毛熊耳朵眼兒裏還發現過一枚鑽戒。

可是現在,一切猶如浮雲散,別說沒有粉絲來探班,就連他去參加活動,出場的時候能喊出他名字的都如鳳毛麟角,他內心充滿著深深的恐懼—他被遺忘了,他過氣了!

這不隻是家明一個人的恐懼,這幾乎是所有做明星的人心中最大的恐懼。

明星賣的是一張臉,吃的是青春飯,靠的是知名度,賺的也是辛苦錢。一旦那張臉被人遺忘,就等於宣布了失業。

讓家明鬱悶的是,他的片約沒有斷啊,還是有導演投資商找他演戲啊,就算是如今能打的明星不少,至少說明他還是有市場、有票房號召力的呀,且不管上映後那些批評他的口水影評是不是能把他淹死,好歹還是在崗,沒有淪入失業人員的大軍。但為什麼就是感覺一天不如一天了呢?家明真是想不明白。還好,機緣巧合,他認識了譚大師這盞“指路明燈”,心中又湧起了希望。

“大師,家明最近真的是太不順了,家明天天看你寫的那些書,自己也覺得很有啟發,也努力像你說的那樣要求自己,每天都跟自己重複好幾遍— 幸福與貧富無關,與內心相連,可家明還是覺得好難過好難過的呀……

“廠商的代言取消了不算,已經三個月沒有人找家明要過簽名了,三個月、三個月啊,這實在太可怕了,家明做夢夢到走在大街上,沒有人看家明,沒有人叫家明的名字。以前家明做夢都想過這樣的日子,覺得這樣才輕鬆自在,但現在家明夢到了都會生生嚇醒啊……

“大師,你再幫幫家明,給家明出出主意,指點指點迷津,家明會非常非常感激你的呀,家明和大師見個麵吧,好不?

“嗯?去天人一?今天晚上?天人一是個什麼地方?……哦,家明知道了,帶上生辰八字,在天人一金字房等。好的,家明記住了。”

掛了電話,家明拍拍司機:“哎,知道天人一在哪兒嗎?”

“天人一啊,我知道,聽說很有名的,去的全是大腕兒。”助理在旁邊搶著說。

家明臉色一沉:“家明都不知道的地方,怎麼會有名?”助理識趣地閉上嘴。

“那地方我聽說過,在西山上,老板,我送你去吧?”司機說。“不用了,我自己開車去。”

5. 11: 10神秘來電

一處高檔小區的某個套間裏。

浴室裏淋浴的水聲停了,不一會兒,莫妮卡裹著浴巾從浴室裏出來,她身材高挑曲線玲瓏,一張臉美豔中透著清冷,隱隱的帶著些凜冽的氣質。

這時,梳妝台上的手機叫囂起來:“吃了我的給我吐出來,拿了我的給我還回來……”

莫妮卡急忙搶步上去,看了看來電顯示,馬上接了起來。

“喂,莫老板麼?是俺啊……”手機裏傳來一個口音極重的男人聲音。“我知道,說正事。”莫妮卡的嗓音低柔中帶著磁性,非常有魅力。

“是這麼回事,俺已經和俺那幫兄弟們商量好了,跟著您幹。”

莫妮卡臉上露出不出所料的冷笑:“嗯,我知道,你們都是聰明人,人往高處走嘛,這一點,我很欣賞喲。”

手機那頭的男人受到了肯定,顯得十分激動,“全靠莫老板的器重、栽培,俺們準備今天就走,打那孫子一個措手不及。”

“嗬嗬嗬,不會被他察覺麼?”

“保證不會!對了,莫老板,”男人突然壓低了聲音,“俺照您吩咐的,悄悄注意他的動向,俺發現,那孫子今天早上把自己關在辦公室裏,好像整了一張光盤。”

“光盤?放在哪裏?”莫妮卡一下子警惕起來。

“這個俺就不知道了,俺怕他發現也沒敢多留。”

莫妮卡皺起眉,腦中飛快地思索著。“莫老板,在聽嗎?”

“哦,你說吧。”莫妮卡回過神。

“那俺們今兒就上您那兒去,行不?”

莫妮卡發出幾聲嬌滴滴的笑聲:“當然好啊,我一直等著你們呢,這樣吧,等你們出來了,再給我來個電話,預祝你們順利喲。”不等男人再說什麼,她掛了電話。想了一會兒,她又拿起另一部手機,撥出一個電話。

“喂?事情有點變化,有一個新情況,那件事情,可能被封不平刻成了光盤。”莫妮卡的語氣跟剛才判若兩人,顯然電話那頭是一個對她有威懾力的人。

“嗯,那幫人說今天要炒封不平的魷魚,我們不如來個混水摸魚……嗯,我明白,我會見機行事的。”

再次掛了電話,莫妮卡臉上已經恢複了冷峻的表情。剛才她電話提到的“封不平”就是“天人一”飯館的老板,打電話向她告密並要來投靠她的,是她花了兩個月時間收買的一個重要的內線。看樣子,她似乎收買得很成功,不光要拆夥走人,還向她提供了至關重要的情報。

她環視了一下這間不大卻奢華的套房,知道自己可能很快就會換地方住了。這套房子是她租的,她不是什麼老板,自然也不叫莫妮卡,這隻是她眾多化名中的一個。她在這個小區住了大半年,鄰居們都幾乎沒怎麼見過她,她更不會主動去結識他們,認識她的人越少越好。

自打出了那件事,風聲驟緊,她隻能東躲西藏,並且在“那個人”的授意下,由她出麵跟封不平打交道、設局,暗中收買內線,終於是走到了今天這一步。

想到“那個人”,莫妮卡秋水般的美目中也禁不住閃過一絲寒意,如果不是他,自己可能早就選擇跑路了,可有他在,她不能跑,也不敢跑,她太清楚他的手段了。

不能做同夥,隻能做敵人。這是“那個人”的行事準則,並且執行得很堅決。

還好,事情似乎是越來越向好的方向發展了,不出所料的話,今天晚上就可以全部解決掉,她隻需要再等一個電話,就可以親上戰場,一展身手。

打開衣櫃,莫妮卡精心地挑選起了衣服。要去“天人一”那樣的地方,自然要挑一件最合適的衣服,既能迷倒人,又方便行動,她是一個挑剔的人,大幕拉開,好戲就要上演,這一身行頭怎麼可以馬虎?

這一天,和夏初時節的其它日子沒有什麼區別,天氣晴好,風和日麗。

這一天,譚大師、夏有米、老梅、家明、莫妮卡,這些個身份各異互不相識的人,仿佛冥冥中有一隻手,將這一群懷著不同目的的人紛紛引向了“天人一”,他們對“天人一”或輕視、或怨慰、或困惑、或茫然、或期待,這不禁令人好奇—“天人一”究竟是個什麼樣奇妙的所在?

這一天,是2011 年6 月14 日,農曆5 月13,黃曆上寫—諸事不宜。

1. 12: 20 這個大廚有點狠

順著外二環的迎賓大道一直往西,來到西山腳下,沿著兩車道的盤山公路直上,經過一段坡度陡峭的九轉十八彎後,就進入一段平緩的路程,再直行數裏,一片澄澈碧綠的湖水就會出現在人們的視線中,這正是西山最美的所在—靈碧湖。

湖水碧中透藍,湖麵平滑如靜,如一塊被仙人不小心遺落的美人鏡,躺在青山環繞的臂彎中,溫柔地倒映出蔚藍天光、綠樹驚鴻。偶有山風吹來,吹皺一湖春水,水波粼粼,另有一番醉人景色。

湖岸邊,青草悠悠,野花芬芳競豔,草坪上,突兀卻又和諧地立了一塊古樸的小木牌,木牌上刻著蒼勁中又顯飄逸的六個字—天人一,在彼岸。

順著木牌上指示的方向看去,遠遠的,在湖的對岸,有一座高大華貴、雕梁畫棟的牌樓,在牌樓後麵,立著一座紅牆碧瓦、飛簷鬥拱的中式小樓,小樓大門上方,掛了一塊匾額,上寫—天人一。

這裏就是赫赫有名的,傳說中達官顯貴出入、高朋滿座、風光無限的飯館,果然是依山傍水一塊福地。

時過正午,“天人一”依然大門緊閉,似乎是並不打算開門營業,山風吹來,屋簷下懸掛的小銅鈴“叮叮”地響著,一時顯得特別的空寂。