閱讀更多精彩小說內容

引子:征服牙症

(1)

本書傳主是牙醫,是草根,是百姓。窮其一生與牙為伍,為牙齒健康,牙齒實用,牙齒美麗,為讓草根百姓微笑時擁有一口美牙的自信,拚搏不息,是一名不屈不撓的征服牙症者。寫作中,總不免會有些關於牙疼趣聞的碎句斷語潛入大腦,飄落筆下,其本意為釋疑、注釋,添趣。本人且妄自擅定本書讀者為愛牙者、不希望自己牙痛者、牙科創業者、關心關愛口腔事業發展者(含投資者)。為請您能讀懂傳主的篳路藍縷,櫛風沐雨,砥礪前行,玉汝於成的故事,開卷就告知你一點牙痛牙醫史,讓您像讀手機文化碎片那樣低頭一閱。不隻為博您一笑,切實想讓您輕鬆閱讀。讀完這本書後您就明白這點餐前佐料,盡是我的真情實意。你會說,哇!小小的牙齒還有這麼多的故事呀!

(2)

常言道,“牙痛不是病,痛起來真要命。”中國這句名言流傳甚廣,成了大江南北老幼婦孺皆知的常識。

如果視其為中國民間首創金句,或特有民諺,那需要認真考證了。

有了動物與人,在地球上,就必然有牙齒存在,虎牙犬齒,為人熟知。有牙,就會有牙痛症狀出現。

怕牙痛成了人類的天性。動物亦有牙痛,可憐的是,動物隻能以自殘自虐來表達。牙症不致命,牙痛卻要命,人類都怕牙痛。

印度人害怕牙痛的金句是:“將山洞挖空吧,隻要能止住牙齒的疼痛;將山脈掘斷吧,隻要能平息牙齒的怒火。”這是公元前2000年,古印度詩集《吠陀》中的詩句。其意明確,如果能治好我的牙痛,山無棱,天地合,也在所不惜。

西方人一樣恐懼牙痛。

英國戲劇家蕭伯納說:牙齒痛的人會想到有一種人最快樂,那就是牙齒不痛的人。

奇葩的事發生了,有人竟將“牙痛”列為人類分類的標準:世界上有兩種人,一種痛苦的人是牙痛病人;一種快樂的人是牙齒不痛的人。

有以性別分類:男人與女人;有以財富分類:窮人與富人;有以道德分類:好人與壞人。如真要以牙痛分類,這世界上,恐怕隻有一種人了:統統都是牙痛人。無牙痛過的人幾乎不存在。因為一個人有28到32顆牙齒,加上兒童時期20顆乳牙,就有52次牙痛概率。還有時間!人生在世近百年,在一個人身上不發生牙痛的概率幾乎為零。

厲害了,我的牙。

(3)

古今中外名人都有過牙痛史,西方名人,如華盛頓、安徒生、丘吉爾、斯大林、希特勒。拿破侖曾在1817年被流放聖赫勒拿島時拔除了痛牙。這顆牙幾經輾轉到了英國斯溫頓市一家拍賣行裏拍賣,賣價達8000英鎊。同樣,牛頓及一些名人的患牙拔除後亦高價出售。反之,活著的名人為自己牙高價投保,請保險公司標價。看來名人的牙齒也高我輩一等。牙齒功用不僅在咀嚼,希特勒死後的最後鑒別靠的是他口腔裏的齲齒。

在東方,曹操、杜甫、韓愈、白居易、毛澤東、朱德、蔣介石、楊虎城……都有過一樣牙痛、治牙、拔牙、鑲牙的經曆。韓愈作詩:“羨君齒牙牢且潔,大肉硬餅如刀截;我今牙豁落者多,所存十餘皆兀臲。”白居易牙痛詩曰:“頭痛牙疼三日臥,妻看煎藥婢來扶。”又歎:“老與齒別,齒隨涕零。”杜甫語:“當期塞雨幹,宿昔齒疾寥。”牙痛不曾繞過任何偉人與名人。

中國大文豪魯迅,坦誠地稱自己:“我從小就是牙痛黨之一”。他並非故意和牙齒不痛的正人君子立異,他實在欲罷不能。牙痛,終身與魯迅相伴,(見侯桂新博客)。

在1925年10月30日行文《從胡須說到牙齒》,魯迅用“歪著嘴角吸風”的形象,勾勒出牙痛人的表情。(這種牙痛叫“牙髓炎”,以低溫可以止痛。)

從侯桂新博客整理的魯迅“牙痛史”中摘錄幾段:(誠懇向博主致謝。)

在北京:

1913年5月1日晚上,魯迅牙齒大痛,徹夜不眠。

1913年5月3日,魯迅前往王府井徐景文牙醫處療治,約定補牙4顆,並買含漱藥1瓶,共計價47元。5日、10日、11日,魯迅三次前往看牙醫,補好了4顆牙齒。

1913年12月20日,魯迅再去徐景文牙醫寓所,“令修正所補三齒”。第二天修正完畢,酬金2元。

1914年5月23日,魯迅前往青雲閣購買牙粉等物。

1914年8月12日夜,魯迅牙痛。

1914年10月7日夜,魯迅牙痛。

1914年11月29日,魯迅前往青雲閣購買牙粉一盒,付費6角。

1915年2月28日,魯迅前往勸業場購買牙粉等物。

1915年5月2日,魯迅前往觀音寺街購買牙粉等物。

1915年6月13日夜,魯迅牙痛失眠。

1915年7月24日,魯迅前往徐景文寓所治療齲齒。26日再去,付費10元。31日再去,並往商店買牙粉、牙刷等,花費1元。

1915年8月6日,魯迅前往徐景文寓所療齒。13日再去補牙,付費3元。

1915年8月31日,魯迅前往臨記洋行購買牙粉、牙刷等,付費1元。

1915年12月4日夜,魯迅牙痛。

1915年12月18日夜,魯迅牙齒大痛,失眠到天亮。

1915年12月19日,魯迅前往徐景文寓所療齒,取含漱藥一瓶。24、26和31日,再去治療齲齒。

1916年1月2日,魯迅前往徐景文寓所療齒。7日再去。14日再去,補牙1顆,付費8元。

1916年3月13日夜,魯迅自己拔掉破牙1顆。

1916年3月18日,魯迅前往徐景文寓所療齒,付費1元。

1917年12月11日晚,魯迅牙齒“小痛”。

1917年12月29日,魯迅因牙痛前往陳順龍寓所,拔掉1顆齲齒,付費3元。“歸後仍未愈,蓋猶有齲者。”30日再去,又拔掉1顆齲齒,付費3元。

1919年4月1日,魯迅牙痛,前往陳順龍寓所治療。3日、7日、10日再去。15日再去,補牙完畢,付費5元。

1919年10月14日夜,魯迅牙痛。

1919年11月22日,魯迅前往陳順龍寓所,拔牙1顆,付費2元。

1920年12月7日,魯迅“同母親至八寶胡同伊東牙醫院療齒”。

1921年3月27日夜,魯迅掉落門牙1顆。(疑為有牙周病,牙已鬆動—作者注)

1926年7月3日,魯迅前往伊東牙醫寓所,拔牙3顆。10日,補牙完畢,付費15元。

無論是客居廣州,久住上海,牙痛都與魯迅為伍。魯迅牙痛時均去看牙醫,治牙伴隨了魯迅一生。關於牙症的記錄,日記裏一直維持到1935年年底。記錄:高橋齒科醫院治牙付費6元。

1936年10月19日淩晨,魯迅逝世。他的人生牙痛史也畫上了句號。從逝者照片看,魯迅兩頰下陷,此為消瘦之故。然,未戴假牙應實為頰部下陷主因也。

如日記未漏記的話,魯迅總計缺失牙齒22顆,其中醫生拔除17顆,自行意外脫落5顆。以28顆標準牙計算,魯迅逝世前,口內屬於自己的牙隻有6顆,他口內一大半已是假牙。記錄為治牙總花費231元。此花費肯定偏低。以20世紀50年代的收費標準來算,拔牙2-3元/顆,阻生牙5元/顆,拔牙費:17×3=51元;231-51=180元;修複半口約100元,上下牙至少為200元左右。用現代標準消費推算:如果選種植牙1.2萬×22,為26.4萬;選活動牙中等材料2萬元左右;選固定不可取,因剩餘牙齒不健康,難以固位。魯迅口內在當時隻能是活動義齒。

牙痛的確不是小事,拔牙、鑲牙在經濟上,肉體上,心理上均承受了痛苦。

魯迅稱自己為“牙痛黨之一”,看來不是戲謔,是求實。因為魯迅自己學過醫,深知牙痛之苦。從記錄看,魯迅患有齲齒也患有牙周病,即中醫所說“蟲牙與火牙”並存。

現在,不可能有這樣認真記錄自己的牙病、關愛自己牙齒的“牙痛黨”了。痛哉!惜哉!

(4)

人類與牙痛搏鬥的曆史太悠久了。7000多年前,在幼發拉底河和底格裏斯河中下遊的蘇美爾人(亦有音譯為蘇默人或蘇曼)就有了與牙痛搏鬥的記錄。

鐫刻在泥板書上的楔形文有“牙洞”“牙蟲”的顯示。蘇美爾人是人類曆史上最早的古文明。他們相信牙痛是“牙蟲”所致,這個理念一直在人類史上延續了千萬年。

到了巴比倫人時代,他們琢磨出用啤酒加油熬在病牙上,再念咒語,可以置“牙蟲”於“死”地,或讓“牙蟲”逃出牙齒。

世界上最早與牙齒有關的咒語是:

阿努造天空(阿努,是創造世間一切事物的創世神),天空造地球,地球造江河,江河造水流。水流造沼澤,沼澤造地龍,(牙蟲)地龍去找阿努沙李斯(神靈)。

……救救我吧!

看看,最後又落到要問祈求神靈驅趕牙痛了。

於是,西方人供起了“牙痛之神”。希望神能幫助人戰勝或免去牙痛,或牙痛轉嫁到牙神身上,讓疼痛折磨牙神。看來,在小小牙痛的問題上,人對神是居心叵測啊。

16世紀,在西方,牙醫由理發師兼任。尋找牙蟲時用煙熏牙,用黃金塞牙洞,找不到牙痛的原因時就放血。今天所看到理發店門口的標誌是:紅白相交條紋旋轉的立柱。有誰知道這神秘的轉柱起源竟與牙痛有關。膽小的人會聽得毛骨悚然。那時,放血療法治牙痛已成為主流。那條紋是放血後血染的繃帶飄舞的樣子,標識與理發無關。為止牙痛的血染風采,卻長留人間。失血性休克後,清醒過來的牙痛未減。在牙痛依然的時刻,帶血的繃帶在風中飄揚。是恐懼還是殘忍?是祈禱還是祝福?誰也不知道。流傳到今天,竟成為理發店的標識。

中國人慶幸沒有這樣做,既不放血,也不供牙痛尊神,中國人還是相信中醫。

中國醫師相信牙痛源於“牙蟲”與“火氣”,找藥物專門對付牙蟲火氣所致的牙痛。《黃帝內經》治療牙痛的單方是花椒,後人加細辛,華佗用了“麻沸散”。中醫還有清心火、胃火之藥,已用於治療“火牙”。效果難以讓人點讚。一些遊醫會到眼睛裏捉“牙蟲”。從眼睛裏捉牙蟲的騙人小技卻一直流傳了幾千年。在上世紀70年代中期,即1974年、1975年、1976年,在小城鎮的街頭巷尾還有捉“牙蟲”的遊醫在公開表演騙人的小技,把從眼睛裏抓出的牙蟲放進盛滿清水的碗裏,讓圍觀者看到小小白蟲的蠕動等等。這一切,都沒有有效地解決牙痛症狀。後來中國人用針灸或自行泡製的中藥止牙痛,也隻是權宜之計。

中國沒人供養牙神,也不供牙醫。那時,中國牙醫與流浪藝人一樣在街頭擺上地攤,為牙痛患者止牙痛,拔除患牙。

牙痛依然。人類與牙症的搏鬥繼續著。

從平民布衣到總統富翁無一人能幸免牙痛苦楚的經曆。

於是,西方一些文人感歎地說:人類曆史是一部牙痛史。征服牙痛成了人類重要任務之一。

是不是也可以笑歎:人類曆史是一部征服牙痛的曆史。

在這個世界上,牙痛終止於18世紀中期。不是牙齒不痛了,是有人終於解決了拔牙不痛的難題。這個人是牙醫,叫莫頓。他把麻醉藥用於拔牙上。這藥,叫乙醚。

莫頓在美國波士頓一家小牙醫診所行醫。在一次聯歡晚會上發現一個朋友吸了笑氣後摔倒不知疼痛。這位牙科醫生有所觸動,他想,笑氣是不是有止痛作用?他有一位朋友叫傑克遜,是化學家。他向傑克遜請教並合作,讓牙痛病人吸入乙醚後,拔除了壞牙。病人一點都不知道疼痛。

從此,拔牙痛進入了拔牙可以不痛的時代了。這天是1846年1月16日。後人將此日定為牙痛與不痛的分水嶺。莫頓去世後,其墓誌銘上寫著:在他以前,手術是一種酷刑,從他以後,科學戰勝了疼痛。

波士頓公園有許多紀念碑,在華盛頓紀念碑不遠處,有一個很高的紀念碑,紀念一種藥品:乙醚。碑上寫著:疼痛不會再有。

在這之前,有一個叫郎(Lang)的美國鄉村醫生在1842年3月30日就成功無痛地為一位頸部長腫塊患者進行了手術。美國政府把3月30日這天,定為美國國際醫師節。

2017年11月3日,國家衛生計生委申請設立“中國醫師節”。國務院於2018年批複將每年8月19日設立為“中國醫師節”,體現了黨和國家對1100萬衛生工作者的關懷與肯定。中國牙科醫師一樣享受這樣的關懷與肯定。中國牙醫一如既往地為中國百姓終生牙齒不痛、牙齒美麗而努力。

(5)

中國真正的牙醫是隨教會醫院一起進入沿海各城市而逐漸深入內地各省市的。

明清時期,把治療牙痛的郎中醫生規劃到理發的手藝人中,稱為拔牙匠,與剃頭師傅為同行。澡堂洗腳、推拿、按摩與拔牙醫均屬同類職業人員。在上海稱拔牙者為“大洋傘”。因為一把太陽傘下撐起一家“牙科”,靠椅(即診療椅)上放幾把牙鉗,地上鋪一張床單,床單上放的是拔下來的爛牙齒。如有的牙痛病人來拔牙,問上幾句,看看爛牙,坐上靠椅即可行拔牙術。這種場麵也曾出現在20世紀60年代末70年代初。

目前我國口腔醫學界一致公認的中國現代牙醫之父,中國現代口腔醫學先驅,是艾西理渥華德林則。他是加拿大魁北克人,1884年2月出生,是多倫多大學牙科學學士,牙科理學碩士,皇家牙科科學院博士和口腔外科教授,醫學教育家。

中國口腔醫學的創始人為何是一位外國人呢?

長話短說。

1906年秋,林則自己申請,受加拿大教會派遣,來到中國,成為一名有牙科醫學知識與技能的傳教士。他選擇在中國成都定居,他的心願是為中國的每一個縣培養一位口腔醫生。1892年有一位叫啟爾德的醫生在成都四聖祠建立了成都仁濟醫院,林則到來後,分出一間給他做牙科診所。中國的第一家牙科診所誕生了。

這一帶平坦,大家稱之為壩子。

以後就叫華西壩。

林則牙科診所開診後,第一天接診的是一位牙痛女病人,臉腫,口腔流膿。用現在的專業術語解釋,她患的是嚴重牙周病,全口牙周溢膿。她要求拔牙,滿嘴膿血,無人敢拔。這樣的症狀已存在多年,林則知道這是慢性病,清洗膿液後,可以分次拔除病牙。不久,拔除了全口壞牙,並對她行義齒修複,恢複了青春的麵容和咀嚼的功能。名聲傳出後,牙痛的病人接踵而至,一時間門庭若市,5年後即1911年擴建為牙症醫院,專門醫治有牙痛牙病症狀的患者。

1917年創辦華西協合大學牙醫係學科,華西協合大學醫科班設立了牙科課。即現在的口腔醫學係與醫療係,兩個係均設有口腔科課程,隻不過口腔係以口腔專業為重點,醫療係以口腔專業為輔。後牙醫係擴展為牙醫學院,授課的都是當時的世界知名牙醫。

1928年華西協合大學口腔醫院成立。這些國際知名牙醫博士參與治療與管理,對學生采取淘汰製,貫徹“選英才,高起點,嚴要求,淘汰製”的理念,要確保學術質量,而不是數量。一般20人一班,畢業時一般隻剩一半學生。一次隻招20-30人。不培養“匠人”是林則的理念,少招的理念一直保持到20世紀60年代。進入21世紀開始擴招,但高分招錄一直保持到今天(2018年)。

1907年的成都,人口過10萬,正宗牙醫唯他一人。在他辦的牙醫診所裏,他身為醫師,兼助手,護士,技師,後帶學生,又成為教師。

在他工作的華西曾有這樣一幅告知治牙病的廣告:一個麵黃肌瘦的四川老財,手捧飯碗,開口大笑,露出口中唯一的一顆蟲牙,廣告名為“無齒之圖”。與現代版健康廣告“從齒開始”有異曲同工之妙。

林則的診所並非“高大上”,用他的話說,不及加拿大的三流柴房。

林則這樣描繪:“地板是泥濘的,雨後更甚,房子的椽被長年開放式火爐產生的油煙熏成了黑色。房頂雜亂地鋪著燒製的陶瓷瓦片,其上已經有不少的漏縫了。前屋的窗子是中國古式的帶格子的紙窗戶,後屋是潮濕破舊的泥土牆,這牆未達到屋頂,隻是把這屋和那個吵鬧的中式出租複合房分隔開來,租房的人像是一直在大聲地家庭爭吵中生活。小屋的一頭堆放著家用的煤、木頭和木屑,另一頭堆放著已經損壞不能使用的中式家具。”

創業人艱苦的經曆常會被後人重複。本書傳主最初開診所,自己所住之處,與中國當年創業者一樣艱苦。這是上天賜給每一個創業者的禮物。孟子曰:必先苦其心誌,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能。可見,天下欲成大事者都注定要吃苦。

林則是中國口腔醫學創始人,是教育家,他帶的第一個學生,與第一批學生必定都是中國人。

第一個弟子叫黃天啟(1891-1985),四川眉山市人。1921入華西協合大學,是第一個從高等口腔學專業畢業的中國人。黃天啟先後兩次(1926年和1937年)被林則派赴加拿大進修,獲博士學位。回國後任成都四聖祠牙症醫院副院長。

蔣介石赴台前夕,趕到成都,在該院重做了一副全口義齒。

1950年,林則離開了他生活工作44年的中國,回到了加拿大。1968年加拿大安大略牙醫學會授予林則終身會員資格。牙醫學會這樣評價他:此人不宣揚自己做過什麼,要做什麼,能做什麼。但隻要需要和責任召喚,他會以勇氣、決心和罕見的睿智擔起責任。他沒有為自己工作,他為事業工作,為同仁工作,為職業工作,為所生活的世界工作。

很多中國牙醫稱他是加拿大派往中國最早的白求恩式的醫生。

1999年,四川大學在華西口腔醫院科教大樓前為林則鑄造了一尊銅像。

中國牙痛者與治牙痛者忘不了他。

(6)

華西口腔醫院是中國口腔醫學的發源地,一百多年來,許多知名學者在這裏傳道授業、著書立說,許許多多口腔醫學的大師巨匠,傑出的口腔醫學人才從這裏走向全國各地,走向世界。他們當中有學界的精英,有德藝雙馨的優秀醫生。然而,對於一個大國來說,他們隻是少數。

就是少數這些走出了天府之國的精英,支起了中國口腔醫學事業的一片天。

在西方,牙醫要大學本科畢業後才能有資格報告牙學院。畢業後就是牙學博士。在西方視口腔健康、牙齒衛生與牙齒多少為文明的標尺與象征之一。世界衛生組織(WHO)對牙齒健康的標準是:80歲老人至少要有20顆功能牙。魯迅不達標,在中國,先不說老人,一些中年人都不達標。

中國牙醫竭盡全力為牙病患者服務。分配到各地的口腔精英一個個都是中國口腔醫學各獨立學科的創始人,包括中國整形醫學的創始人,開拓者,及早期踐行者。因為中國人對“牙”的輕視,對牙病、牙症的誤解與輕視,對牙痛隻是恐懼與遠離。這些為牙症的減輕與消失奮鬥的名人的名字淹沒在曆史的煙雲裏,當今口腔係的學生大都不知自己的祖師爺。

毛燮均(1901—1979),我國口腔正畸學科主要創始人之一。四川省仁壽縣人,1922年考入華西協合大學牙醫學係,8年後獲牙醫學博士。抗日戰爭勝利後赴北京大學醫學院牙醫係任教,首任主任,後赴美國進修,1949年回國後任口腔醫學院主任,建立正畸科並任主任,主編了我國第一本《口腔矯形學》。

比他大3歲的陳華教授,亦是我國正畸創始人,我軍口腔醫學教育的奠基人。

陳教授1923年入華西牙學院讀書,1930年獲博士學位,1931年在北京協和任教,1945年赴美留學。回國後受聘於國立中央大學醫學院教授,他拒絕去台灣。1951年他所屬醫學院改為華東軍政委員會衛生部建製,改稱解放軍第五軍醫大學,1954年遷至西安,與第四軍醫大合並,他是西安口腔醫學院創始人。1962年他招收了我軍第一批口腔正畸學研究生。

他從《康熙字典》中,選用了“齒”“牙”,作為部首偏旁,創造口腔解剖的新字,如“齲”“齦”等係列名詞,編成《口腔醫學名詞》,使我國口腔醫學名詞命名步入規範化。

上海九院,現在的上海交通大學口腔醫院創始人是他倆的學友:席應忠(1906—1985),四川安縣人,1930年畢業於牙學院,獲博士學位,1940年去美國留學。回國後一直在上海任教行醫。1952年院係調整,他任上海第二醫學院口腔科主任兼廣慈醫院口腔科主任。

張錫澤教授(1911年—2004年9月25),四川仁壽縣人,上海第二醫科大學附屬九醫院口腔頜麵外科奠基人,中國口腔頜麵外科創始人之一。1939年畢業於華西協合大學牙醫學院,獲牙醫學博士學位,1946年赴美國哥倫比亞大學讀口腔頜麵外科,1948年回國,1953年任上海醫大口腔醫學係副主任,後接任主任。接任口腔係教科書—《口腔頜外科》主編,第一版主編是夏良才教授。

夏良才教授(1911-1975),武漢大學口腔醫學院創始人,中國口腔頜麵外科創始人之一,四川仁壽人。1930年進牙學院,1937年獲牙醫學博士,畢業後留校任教,後留學美國。回國後,任牙醫學院外科係主任。最早從西方引進口腔頜外科新技術,他從眼耳鼻喉醫院擠出五張病床,開展了唇齶裂修補術,全鼻再造術,逐漸建立起頜麵外科病房。

1960年,夏良才教授奉調武漢,創辦湖北醫學院口腔醫學院,當年招生,1965年湖北醫學院第一屆口腔係學生畢業。第二年招了第二屆。第三年由於調整,停招一年。1963年為第三屆。湖北醫學院口腔係口腔醫院建立在武昌大東門一家道觀內,背靠武昌蛇山。完全是白手起家,夏良才教授與學生一起拖車拉磚、蓋房修路,將舊道觀改造成病房與手術室,開設了湖北,也是中國最早的較大較全的口腔頜麵外科手術室與病房。

四川醫學院黨委書記老紅軍孫毅華讚美說:夏教授是湖醫的驕傲,也是華西的驕傲。

中國口腔界第一位工程院院士邱蔚六,是夏良才早年的學生。1932年10月生於成都,重慶奉節人,1955年畢業於華西口腔醫學院,分配到上海第二醫科大學附屬瑞金醫院。後入附屬第九人民醫院任科主任,係主任,院長,2001年12月當選為中國工程院院士,接替張錫澤主編全國高等醫學院校口腔頜麵外科統編教材《口腔頜麵外科學》,該教材現由其博士生張誌願院士任主編。

這些院士們是我走在醫道文緣路上的指引者、激勵者。今日,能為這位牙科傳主執筆寫出中國民營口腔事業承前啟後向前發展的文字,與院士們的關注密切相關。

華西,也是中國整形外科老一輩創始人學習與工作的起點。

中國整複外科之父張滌生(1916-2015),1937年在華西學習西醫學知識,那年他21歲。1941年接觸到大批抗日傷殘戰士,生命雖得以救治,而外貌畸形,功能障礙嚴重,生存艱難,心理壓力極大。他遂決定學習整形。1946年因立下軍功,選派赴美學習,回國後行醫於國防醫學院,後在解放軍第二軍醫大學頜麵外科任主任。

1955年任上海第二醫院口腔頜麵外科主任,教授。1964年成立整形外科。1996年當選為中國工程院院士,是中國整複外科事業的創始人和開拓者。

宋儒耀(1914—2003),生於遼寧,1939年畢業於華西牙醫學院,獲牙醫博士。1943年留美,1957年創建了世界上最大的整形外科醫院:中國醫學科學院整形外科醫院。

在中國,早期整形與口腔同源,親如骨肉,後來越分越細,時至今日,口腔科一樣擔負美容與整形的醫療任務,隻不過局限在口腔顏麵。這是牙醫學的進步與精細。

牙醫學的進步與國人對牙健康的要求同步發展。治牙症不能停留在“牙不痛”的水平上,要求牙能用,牙失落後再恢複牙功能。進入現代,要求牙齒潔白,整齊美麗,牙醫不隻是治療牙齒,包括舌、頰、齶及整個口腔,改叫口腔醫師;牙學係亦改稱口腔係,牙學院改稱口腔醫學院了。

(7)

可惜可歎的是,看病難看牙病更難的現象一直存在了幾十年。

盡管精英輩出,盡管人才濟濟。

中國牙科的起步,中國口腔事業的發展其實很艱難,很緩慢。

中國人對口腔保健一直不重視。在明清以前,農村百姓基本沒有刷牙的習慣,晨起用水潄,用柳支條剔牙,如果能在漱口水中加一點鹽,算是很講究的了。

辛亥革命後,截至1946年,全國建立了10所牙醫本科與專科學校。

1914年,劉東生編的《中國牙科大事》記載每百萬人隻擁有1名牙醫;1949年後,全國正規牙醫不足700人(亦統計為500人)。

1949年到改革開放前期,全國口腔設備不超過1.5萬台。醫院按行政配置牙科醫生,縣級醫院為1名,地級為3-5名,省級為5-10名。

我國省市齲病病發率為37%,平均每人有2.47顆齲齒,患者占到總人數一半,牙周病約50%。

以江西為例。1949年以前江西與中國各中小城市一樣,牙醫均以私人診所為主。九江知名的有左醫師、南昌有胡醫師,贛州有陳醫師。上世紀五十年代,在公私合營高潮中,全國私人診所民營醫院全部進入公立醫院,縣鎮牙科進入縣鎮醫院,小城市進入社區醫院,大街小巷再無牙科診所。江西無例外,左醫師進入九江地區人民醫院,胡醫師進入了南昌市東湖區醫院,陳氏兄弟進入贛州市人民醫院。他們大都具有家族性,代代相傳。四五十年後,其子孫仍有人繼續從事口腔專業的工作,贛州陳家孫女就讀武漢大學口腔係,獲碩士研究生學位,現工作在贛南醫學院口腔係,上饒牙醫世家的孫子就讀於上饒醫專,工作在市級醫院。

南昌市最正規的口腔科是當年中正醫學院附屬醫院口腔科,1949年由解放軍接管。接管者中,有一位東北女性,30餘歲,曾就讀於日本齒科大學,畢業後回國即參軍,隨四野南下,到達南昌,回歸醫療,任軍醫院口腔科主任。20世紀50年代末,軍醫院集體轉業,劃歸江西醫學院,命名為江西醫學院第一附屬醫院。她是該院口腔科第一任科主任,叫常銘綱,也是江西醫學院口腔係的創始人。2012年逝世,享年92歲。

20世紀,江西醫學院各省市口腔科醫生均係來自上海、成都、北京、武漢這四地醫學院的畢業生,分配在地市級城市。“文革”中又全部下放到農村最基層醫療單位。

那個時期,兩頭不重視,即,患者不重視口腔衛生;衛生主管部門不重視口腔醫學專業。該專業一直在疲軟中踏步。

1982年,江西醫學院口腔係在江西招收首屆口腔醫學係學生。1987年首屆畢業生分往江西各地,遠遠不能滿足市縣級醫院要求。經過20餘年的發展,江西口腔科醫師迅速增加,但還是沒有走向城鎮,大多數口腔醫師留在市區或流向沿海二三級城市。比如,本書傳主就是從縣醫院走向特區,走向沿海,走向大城市。

小縣城的牙痛患者怎麼辦?

(8)

1988年中國每10萬人口擁有一名牙醫。

歐美、日本等發達國家平均每1000—2000人擁有一名牙醫。

世界衛生組織建議:每5000個居民有一名口腔醫師。

國家發展目標是2030年達到4000—5000人擁有一名牙醫。

患牙病率為97%,牙周病患病率依然為50%,齲病率為37%。

2012年,中國注冊牙醫11.6萬,其中醫師9.4萬,助理2.3萬,其中廣州數量最多,為10413人,西藏最少隻有105人。百萬人牙醫配比人數全國平均為85人,最高北京,第二為上海,兩地相差3.5倍。

中國牙科市場隻有美國的1/10。

中國目前有6.5萬家牙科診所,占全球總量的15.7%。

換句話說,中國還需要大量的牙醫和口腔科醫師。

有市場,就不斷有人員與技術進入。事實上,在中國基層牙科診所中,有一大批無證者(含助理)在行醫,用正能量的話說,即使無證也能從事口腔保健工作,為廣大百姓服務。換句話說,無證行醫,雖違法違規,照樣上診,照樣走街串巷,由於價格低廉,深受農村鄉鎮百姓歡迎。但因衛生條件差,技術差,留下後遺症的很多,如,拔牙後感染,不良修複體致顙,下頜關節病,口腔癌,口腔黏膜病等。

據綜合統計,中國牙科治療的市場大約600億人民幣。隨著生活水平提高與愛牙意識提高,市場需要每年會以25%以上增長。衛生部曾公布了口腔機構盈利能力的數據,專科醫院中,牙科醫院利潤水平排名第四,利潤率在10%—15%之間。有一份調查報告認為規模化口腔醫院的利潤應該高於這個統計數字,達29.46%。

而實際辦院的操作中,有偏高,有偏低,也就是說,虧盈均見。一時間,投資者躍躍欲試。

時間進入2015年,到處可以看到牙科就醫的廣告,到處都可以看到種植牙的宣傳。牙科知識尚未認真普及,牙科治療直接走向高端。到底是生活水平的提高,還是牙科診所的經濟推動?2008年口腔醫療規模市場不到200億,2017年逼近千億。

是金錢征服了牙症,還是牙症需要金錢?牙症患者與其口袋裏的錢成了許多人,包括牙痛者治牙者與辦牙診所、辦口腔醫院者心中的結。

(9)

傳主是一個最基層的口腔科醫師,如開卷第一句所言:窮其一生,與牙為伍。他從低端走向高端。他從口腔醫生成為一名醫學企業家。從辦幾家診所成為口腔醫療界連鎖店的早期創建者與開發者之一。怎樣讓牙痛者口袋裏的錢用之合理,怎樣讓牙痛者花錢後解決痛苦並滿意,是這位傳主最早的思考。麵對這一組矛盾,他想解決,在發展中解開這一個個心結。他是怎樣解開這個心結的?

一切從零開始。

他的人生軌跡很簡單,走向特區,走向大上海,走進北京城,創建了中國口腔帝國。這條創建口腔帝國的路就是一條征服牙症的路,也就是解決牙症與金錢矛盾之路。

他的背影是一個時代的縮影,他的曆程是遠去時代的寫真;他創造了口腔界的一個奇跡。過去沒有出現過,將來也難以複製出。他的事業誕生可以作為一個課題來研究,他創建的團隊可以作為一個醫療集團樣本來分析,他的企業走向可以讓同行思考。

他遇到的矛盾與心結,可以作為當代中國民營口腔辦院方向進行探索:首先要肯定的是口腔診所和醫院的誕生與發展的終極目的是為百姓口腔健康服務。那麼,如何在為病友服務中得到發展?是服務促進發展,還是發展為了服務?

答案似乎很明確,兩個關鍵詞:資本投入。醫療服務。其實,實踐中十分艱難。因“三觀”有異,理念懸殊,有些診所或醫院因未能處理好幾者之間的關係,開辦後,短短四年內便倒閉。金融的本質是逐利,企業牢記的是收入高,成本低;醫生牢記的是質量高,服務優;病人需要的是效果好,價格惠。這幾對矛盾一直是中國牙痛者心中,中國口腔病人心中,中國關注口腔健康的人與中國口腔醫院創辦者心中的結。

(10)

采訪時,我記住了一組數字:

2015年,在中國每分鐘會有8家公司誕生(實際是注冊),三年內破產倒閉的為80%,大學生創業失敗率達95%。

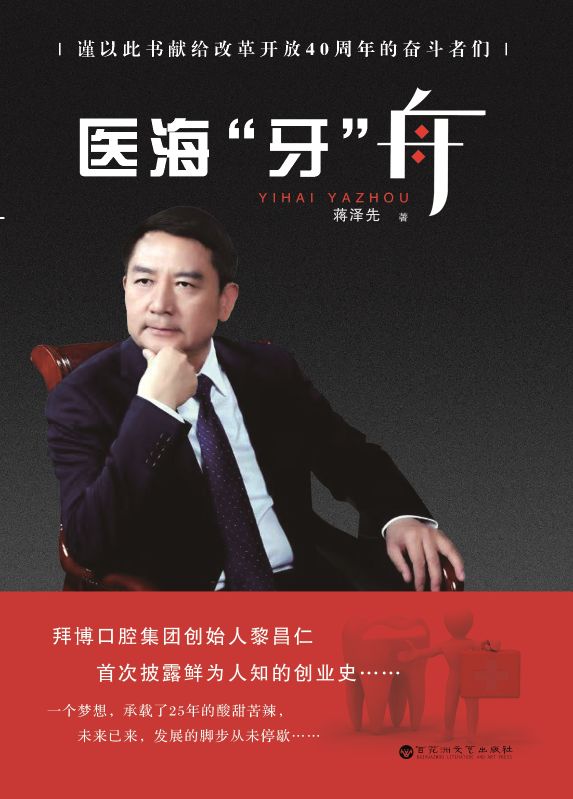

而他,本書傳主,一個從基層醫院走出來的醫生,從租賃一人一椅的診所做起,發展到全國有213家門店,2789台椅位。可以說,他的創業是成功的,是值得後來者研討的,學習的。在中國改革開放大潮中,他是一名踐行者,獲益者,見證者。

傳主的傳奇人生證明了,隻有改革開放才能推動時代向前發展,強大了祖國,絢麗了人生,服務了百姓。一路走來,他向旁觀者,同行者及學者展示了他征服牙症路上的兩部分:前部分是創業的艱辛與才智積累,後部分是資金投入與醫療服務。嚴格地說前後是難以分開的。

口腔帝國發展到今天,一個全國關愛口腔健康的機遇發生了,出現了,傳來了福音:泰康保險公司進入了拜博。從此後,護齒治牙有了保險,中國人的牙齒有了“專用專款”。中國人的口腔健康有了保險,這還是開天辟地的大事(過去公務員、國有企業員工享受公費醫療時,看牙報銷控製得很緊)。這事兒再擴大想一想,如果眼、耳、鼻、喉、心臟病、腫瘤統統納入保險,醫療與保險聯姻,國家再伸手扶助,中國人看病難看病貴的難題破解,會不會指日可待呢?這也許是我下一本書探討的課題。

本章結束時要糾正的是:“牙痛不是病,痛起來真要命。”這句民諺不是常識,是誤導。

牙痛就是病:有牙髓炎,牙周病,齲病,還有牙齦癌。不是恐嚇,一些牙病可以致癌,例如殘根,不良修複體,即粗糙的假牙刺激舌部或頰黏膜會致白斑,會致創傷性潰瘍,而變舌癌,頰癌。牙痛還可以誘發心梗,腦梗,牙周病與糖尿病有密切相關性。準備懷孕前一定要檢查口腔,排除潛在的牙病,並進行治療。

以兩個口腔癌患者為例,一是精神分析專家弗洛伊德,61歲,患了口腔癌,位置在上頜,是否與牙齒殘根有關不得而知,他嗜煙。現在分析,也不能排除殘根的刺激。

二是當代著名作家陳忠實,《白鹿原》的作者,患的是舌癌。舌癌早期是創傷性潰瘍。總之,一句話,牙痛就是病。請記住,牙無症,體少病;口腔健康,全身健康。

傳主經曆了從謀生到為百姓口腔健康而創業的心理過程;在創業路上,他應該是一名成功者。當他選擇泰康,泰康選擇了他,兩相結合,在中國開辟了征服牙症的一條新路。

傳主遇到了中國曆史上最好的創業時期。他踐行的曆程,他創業的理念或許能給你我,給看病治病者,給口腔醫學創業者,投資者,乃至在人生路上奔波的理想者,生存者都會有一點啟示,一點激勵。

傳主與中國民營口腔事業發展同在。

傳主一生與牙相伴。

醫海揚帆,以牙作舟;渡人渡已,駛向理想彼岸。

於是,有了這本寫他的書。寫他創業,寫他糾結。

他是誰?