閱讀更多精彩小說內容

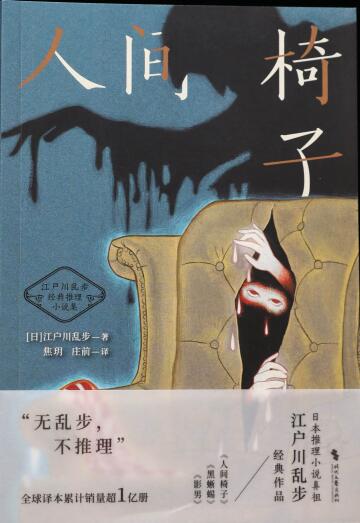

人間椅子

那是僅有觸覺、聽覺與微弱嗅覺的愛戀,是隱匿於黑暗世界的愛戀,它絕不是俗世之物,而是惡魔之國的愛歌。

每天上午十點,目送上班的丈夫走出家門後,佳子才終於擁有自己的時間。每當這時,佳子總是待在與丈夫共用的書房裏。最近,她正在為K雜誌的夏季增刊創作長篇小說。

佳子是一位年輕貌美的女作家,近期聲名鵲起,比她那任外務省書記官的丈夫還要知名一些,每天都會收到幾封讀者的來信。

在開始工作之前,她一定會把收到的信件從頭到尾看一遍,今天也是如此。她在書桌前坐好,開始看讀者的來信。

信的內容千篇一律,都是一些無聊的字句。但佳子性格善良體貼,隻要是寄給自己的,無論什麼樣的信她都會瀏覽一遍。

她先從內容較少的開始,看完了兩封信和一張明信片,最後剩下一封稿件一樣厚重的信。像這樣不提前告知就突然寄來稿子的情況時有發生,其中多數是一些冗長的無趣之作,但她依然拆開信封取出裏麵的紙稿,想著哪怕隻看看標題也好。

果然,信封裏裝的是一摞裝訂好的稿紙,但不知為何,紙上既沒寫標題也沒有署名,而是直接從“夫人”這一稱呼開始。“難道這還真是一封信?”佳子想著,無意間掃了兩三行,這幾行內容讓她莫名生出一種異樣的不祥預感,但天生的好奇心促使她讀了下去。

夫人:

我與夫人素昧平生,冒昧致信,望您海涵。

接下來我說的話肯定會讓您感到吃驚,但我想在您麵前坦白自己犯下的荒誕離奇的罪行。

最近幾個月的時間裏,我從人間銷聲匿跡,一直過著魔鬼一般的生活。當然,偌大的世界沒有一人知道我的所作所為,若是沒有意外,或許我會永遠這樣生活下去。

然而,最近我的心理發生了奇妙的轉變,無論如何,我必須對這不幸的身世進行懺悔。隻是這樣說也許會引起您諸多的懷疑,但我懇請您把這封信讀完。這樣一來,您就會明白為什麼我的心理會發生轉變,也會明白為什麼我一定要向您坦白。

那麼,我該從哪裏開始寫起呢?這件事實在是過於驚世駭俗,用寫信這種人類通用的方式說出來,總讓人感覺有些害羞,難以下筆。但糾結也無濟於事,總之,我就從事情的開始依次講起吧。

我生來相貌醜陋,又因長期的頹廢生活愈發難以入目,這一點還請您牢記於心。否則,若您接受了我無禮的請求願意與我見麵,卻毫無準備地看到我的醜陋樣貌,那您的反應對我來說是會難以承受的。

我的身世何其不幸啊!我雖麵貌醜陋,但胸中卻燃燒著不為人知的強烈熱情。我忘記了自己怪物般醜陋的臉,忘記了自己隻是一個窮困工匠的現實,不自量力地憧憬著甜美的、奢侈的、五彩斑斕的“夢”。

若我出生在更加富裕的家庭中,還可以借玩樂排解相貌的煩悶;若我被上天賦予一些藝術天分,還可以借優美的詩歌忘卻世間的乏味。然而,不幸的我沒有獲得任何饋贈,隻能悲哀地做一名家具工匠的兒子,靠繼承父親的手藝度日。

我專門製造各種椅子。無論多麼挑剔的客戶,都對我做的椅子稱讚有加,所以公司特別關照我,給我的也都是一些高級訂單。高級的椅子對靠背、扶手上的雕刻要求複雜,對墊子的質量、各部分的尺寸等細節也要求細致,工匠要花費的苦心是常人難以想象的。但付出的心血越多,椅子完成時的喜悅也就越大,說句不謙虛的話,我認為這份心情與藝術家完成得意之作時的成就感是差不多的。

每做好一把椅子,我都會先自己試坐一番,這是我在無趣的工匠生活中唯一感到滿足的時刻。我會想象日後有什麼人坐在這把椅子上,是高貴的紳士,還是美麗的夫人?定製的椅子都如此豪華,那麼宅邸的房間布置也一定十分奢侈。想必,牆上掛著名家的油畫,屋頂懸著華麗的水晶吊燈,地上鋪著昂貴的地毯,這把椅子前的桌麵上肯定也擺放著芬芳奪目的西洋花束。我沉浸在這種幻想中,感覺自己似乎變成了這個房間的主人。雖然隻有一瞬,但那種愉快的心情實在是無法描述。

我的夢境還在無休止地延長。我——一個貧窮、醜陋的工匠,在幻想的世界中會變身成為一位高貴的公子,坐在這把我親手製作的豪華的椅子上。身邊,是總在夢中出現的美麗戀人在對我微笑,傾聽我說的話。不僅如此,我們還十指相扣,甜蜜地呢喃耳語。

然而,無論何時,這樣的美夢總是忽然之間被打破,鄰居大媽喧鬧的說話聲、附近患病兒童歇斯底裏的哭喊聲把我拉回來,展現在我麵前的依然是現實那醜惡的、灰色的殘骸。回到現實中,我依然是悲哀又醜陋的自己,與夢中的公子毫無半點兒相似之處。剛才在我身邊嫣然微笑的美人兒又在哪裏?連附近整日灰頭土臉的保姆都不願理睬我。隻有我做的椅子孤零零地立在那裏,像是剛才美夢的遺物。但是,這把椅子也遲早有一天會離我而去,被搬往一個截然不同的世界。

就這樣,每完成一把椅子,我的心中都會產生一種難以名狀的空虛。這無法形容、令人厭惡的心情日積月累,逐漸變得讓我難以忍受。

我開始認真地思考:與其繼續過這種蛆蟲一般的生活,還不如一死了之。在工場裏埋頭鑿木材時、釘釘子時,或是攪拌刺鼻的塗料時,我都在固執地想著。但是,既然我都能下定決心去死,難道就沒有其他辦法了嗎?比如……就這樣,我的想法漸漸朝著恐怖的方向發展下去。

恰逢彼時,我被委托製作一批從未做過的大號真皮扶手椅。這批椅子要送往同在Y市的一家酒店,酒店老板是外國人,原本要從他的國家運送椅子過來,但公司經過一番周旋,說日本也有不輸外國的椅子匠人,才終於拿到了訂單。於是,我廢寢忘食地投入到椅子的製作之中,真的是傾盡全力,沉迷其中。

看著完工的椅子,我感受到了前所未有的滿足,這是我最為出色的作品,看得我入迷。按照慣例,我將四把一組的椅子搬出一把,放到向陽的房間地板上,悠閑地坐下來。這把椅子多麼舒服啊!蓬鬆的坐墊軟硬適中;觸感柔軟的鞣皮特意沒有染色,保持了灰色的原貌;豐滿的靠墊呈現出合適的斜度,輕輕地支撐著我的後背;兩側鼓起的扶手描繪出精致的曲線……所有的一切呈現出一種奇妙的和諧,把“安樂”一詞展現得淋漓盡致。

我深深地陷進椅子裏,雙手摩挲著圓潤的扶手陶醉其中,無止境的幻想帶著彩虹般奪目的色彩接連翻湧而來。這就是幻象嗎?心中所想的場景清晰地浮現在眼前,我甚至有些擔心自己是不是發了瘋。

這時,我腦海中突然冒出一個絕妙的想法,所謂惡魔的低語,大概就是這種情況吧。那是一個極其荒誕無稽、令人毛骨悚然的想法。然而,這種毛骨悚然卻化為難以言表的魅力,慫恿、誘惑著我。

最初,我隻是單純地不想離開這把自己傾盡全力打造的椅子,如果可能的話,我還想與它如影隨形。但在我展開幻想的羽翼時,不知不覺中,這個幻想與那天我腦海中發酵的恐怖想法結合在一起。那之後,我大概是真的瘋了,我下決心要把這詭異至極的幻想變為現實。

我急忙將四把椅子中做得最好的一把拆開,改造成合適的樣子以實施我的絕妙計劃。

那把扶手椅相當大,座位下方四麵包裹著皮革,靠背和扶手也非常厚重,這幾處內部的空洞是互相連通的,完全可以藏進一個人而不會被發現。當然,椅子內部裝有結實的木架和大量彈簧,但隻要我對它稍加改動,留出足夠的空間,並按照椅子的形狀坐好——雙腿放在座位下方,頭和身體鑽進靠背裏,一個人就可以完全藏進椅子裏。

木匠手藝是我的拿手好戲,所以我將椅子內部做得十分精巧便利。例如,我在一小塊皮革上做出一條外麵看不見的縫隙,用於呼吸和聽取外部的聲音;在靠背內部頭邊的位置做了一個小隔板用於儲物,可以塞一些水壺和軍用壓縮餅幹;準備了大橡膠袋以備不時之需,等等。我下了許多功夫,隻要有食物,在裏麵待上兩三天也沒有任何不便。也就是說,我將這把椅子變成了一個單人房間。

我隻穿一件襯衫,打開椅子底部的蓋子鑽了進去。那種感覺實在是怪異,漆黑、壓抑,仿佛爬進了墳墓裏。仔細想來,這裏確實是我的墳墓。在我爬進這把椅子的同時,我就如同穿上隱身衣一樣,從這人間消失了。

不久,公司就派人推著大板車來取貨。我家中隻有一個住家徒弟,他對此事一無所知,照常招呼著搬運工。裝車時,一個工人大聲抱怨道:“這家夥也太沉了!”藏在椅子中的我不禁嚇了一跳。但好在扶手椅本身就很重,並沒有引起他們格外的注意。不一會兒,板車“哢嗒哢嗒”的震動帶來一種異樣的觸感,傳進了我的身體。

一路上我提心吊膽,但就在當天下午,我藏身的這把椅子就不出意外地被安置進了酒店。後來我才知道,那裏不是私人房間,而是一間類似休息室的地方,供人等候、讀報、吸煙,總有人頻繁出入。

想必您早就注意到了,我這古怪行動的首要目的,就是想趁著四下無人時從椅子裏溜出來在酒店裏轉悠、行竊。誰能想到椅子裏竟然藏了個大活人呢?我可以像影子一樣自由自在地偷遍各個房間。當人們產生騷亂時,我就逃回椅子裏屏住呼吸,欣賞他們四下搜查的愚蠢樣子。不知您是否知道,海邊有一種蟹叫作“寄居蟹”,它們的外表與大蜘蛛相似,會趁著沒人時在附近橫行霸道,但一聽到腳步聲就會飛快地縮回貝殼裏,隻伸出惡心的、毛茸茸的前爪探聽敵人的動靜。我就是“寄居蟹”——椅子就是我的貝殼,我不在海邊,而是在酒店中肆意橫行。我這離奇古怪的計劃竟出人意料地成功了,在到達酒店的第三天我就幹了一票大的。盜竊時緊張又享受的心情,得手時難以言說的喜悅,以及看著眾人在我眼前叫嚷著“逃到那邊、逃到這邊去了!”的滑稽樣子,這一切都充滿了神奇的魅力,讓我樂在其中。

但遺憾的是,我沒有時間為您詳細說明。我在那裏發現了比盜竊快活十倍、二十倍的怪異樂趣,坦白這一點才是我寫這封信的真正目的。

一切要從我的椅子剛被放進酒店休息室時說起。

椅子剛送到時,酒店老板們前來查驗,之後四周便靜悄悄的,房間裏大概沒人。但我才剛剛到這裏,實在不敢貿然從椅子裏出來。在很長一段時間裏(也可能隻是我的感覺),我將自己的全部注意力集中在耳朵上,凝神細聽周圍的情況,不敢放過一絲響動。

就這樣,過了一陣兒,大概是從走廊的方向傳來一陣沉重的腳步聲。距離我四五米處的地麵開始鋪有地毯,腳步聲變得幾乎微不可察,但能聽到男人粗重的鼻息。忽然,一個似乎是西方人的大塊頭一下子坐在我的腿上,還輕輕地彈了兩三下。我的大腿與男人結實的臀部之間隻隔了薄薄的一層皮革,我甚至能感覺到他的體溫。他寬大的肩膀剛好靠在我的胸前,寬大的手掌隔著皮革與我的手交疊。他似乎是在抽雪茄,一股濃厚的男性氣息透過皮革的縫隙飄了進來。

夫人,請把自己帶入我的位置想象一下,您就知道當時的場景有多麼離奇詭異了。我驚恐萬分,在黑暗中僵硬地縮起身體,腋下冷汗涔涔,大腦一片空白,完全喪失了思考能力。

從這個男人開始,那一天中,各式各樣的人輪番坐在我的腿上,誰都沒有注意到我在椅子裏。他們都以為自己坐的是一塊柔軟的坐墊,沒人知道那其實是一個鮮活人類的大腿。

這一方皮革天地暗無天日,我在其中也動彈不得——多麼詭異又充滿魅力的世界啊。在這裏,我感知到的人類與平日所見的幾乎完全不同,他們隻不過是聲音、鼻息、腳步聲、衣服的摩擦聲和幾團富有彈力的肉塊。我不看容貌,而是用觸感來判斷區分每一個人。有的人體態肥碩,觸感像腐壞的菜肴;相反,有的人瘦骨嶙峋,像是一具屍骸。此外,脊梁骨的彎度、肩胛骨的寬度、手臂的長度、大腿的粗細或是尾椎骨的長短等等,綜合所有的點來看,無論多麼相似的身材,兩者之間肯定存在差別,除了容貌和指紋之外,通過這種觸摸全身的方法也完全可以將人區分開來。

關於異性也是如此。一般情況下,大家主要從容貌的美醜來評價她們,但在椅子中則絲毫沒有這個問題,那裏隻有赤裸的肉體、嗓音和氣味。

夫人,請原諒我這過於直白的講述:我在椅子中對一位女性的肉體產生了強烈的愛意。那是第一個坐在我藏身的椅子上的女性。

從她的聲音可以想象,那是一位涉世未深的外國少女。剛好,那時房間裏空無一人,她似乎很開心,小聲地哼著奇妙的歌,蹦跳著走進了房間。她來到我藏身的扶手椅前,豐滿又極其柔軟的肉體一下子就投向我的身上。而且,不知為何,她還突然一邊哈哈大笑,一邊手舞足蹈,像網裏的魚兒一般活蹦亂跳。

之後大約半小時的時間裏,她一直坐在我的腿上,時不時地唱唱歌,還和著拍子扭動著沉重的身體。

對我來說,這實在是件始料未及的驚天大事。在我看來,女人是神聖的,不,幾乎可以說是恐怖的存在,我甚至不敢直視她們的臉。但現在,我和一名毫不相識的異國少女同處一個房間、共坐一把椅子,我們之間僅隔著一層薄薄的皮革,近得可以感受到皮膚的溫度。盡管如此,她依然安然自得,將全身的重量都交付給我,在一人獨處的安心感下隨意扭動著身體。椅子中的我可以裝作抱緊她,可以隔著皮革親吻她豐潤的脖頸,還可以隨心所欲地做任何事情。

自從有了這個驚人的發現,盜竊這一初衷已經退到了第二位,我完全沉浸到這神奇的觸感世界中去了。我曾想,或許這個椅子中的世界才是上天賜予我的真正的歸宿。在光明的世界中,像我這種醜陋又懦弱的男人,隻能永遠自卑、羞恥又悲慘地生活下去。然而,隻要換一個世界,情況就會有所改變。在光明的世界裏,別說能和淑女說上話了,就連靠近都不被允許。但在椅子中,隻需忍耐一下這狹小的空間,我就可以接近她們,聆聽她們的聲音,觸碰她們的肌膚。

椅中之戀!它的魅力多麼奇妙又令人陶醉啊!沒有真正鑽到椅子中體驗過是不會明白的。那是僅有觸覺、聽覺與微弱嗅覺的愛戀,是隱匿於黑暗世界的愛戀,它絕不是俗世之物,而是惡魔之國的愛欲。仔細想來,這世上,在人們看不見的角落裏正在發生的是多麼詭異、恐怖的事情,實在是超乎想象。

當然,按照最初的計劃,我本打算一旦盜竊成功就馬上逃離酒店的。但我沉浸在這世間罕見的喜悅之中無法自拔,別說逃離了,我甚至想在椅子中安家,讓這樣的生活永遠繼續下去。

每晚外出時我都慎之又慎,不發出一丁點兒聲音,也沒有讓人看見,自然也沒有什麼危險。話雖如此,我已經在椅子中生活了好幾個月,這漫長的時間裏竟然沒有一個人發現我,這連我自己都感到不可思議。

我幾乎整天待在椅子裏,一直保持著彎臂、屈膝的動作,身體也因此變得麻木僵硬,無法完全直立,最後隻能像個癱子一樣爬行著往返於廚房或洗手間。我真是個瘋子!這樣的痛苦都沒能讓我放棄這奇妙的觸感世界。這裏本就是一家酒店,雖然也有人在此長住一兩個月,但每日的客人絡繹不絕,我的奇妙戀情也隻能隨著時光的流逝不停地更換對象。而對於這些“戀人”,我並非像普通人那樣隻憑借容貌去留憶,取而代之的是她們身體的姿態。

她們有的像小馬駒一樣精悍,苗條又緊實;有的像蛇一樣妖豔,活動自如;有的像橡膠球一樣肥胖,充滿脂肪與彈性;還有的像希臘雕塑一樣堅實,肌肉強勁又發達……每一位女性的肉體都有其不同的特征和魅力。

就這樣,輾轉在不同女性的肉體之間,我又嘗到了另一些不同尋常的滋味。

有一次,歐洲某個強國的大使(聽日本侍從閑談得知)坐在了我的腿上。他不僅是一位政治家,更是一位廣為人知的世界級詩人,正因如此,我才為觸碰過這位偉人的皮膚而驕傲得歡欣雀躍。他坐在我身上,與兩三個本國人交流了十分鐘左右就離開了。當然,我完全聽不懂他在說什麼,但他每做一次手勢,比常人溫暖許多的肉體也跟著活動,搔癢般的觸感帶給我一種難以名狀的刺激。

那時,我突然開始想象:如果!我在皮革後用尖銳的匕首狠狠地刺向他的心臟,結果會怎樣呢?那肯定會給他造成致命傷。他的國家自不必說,日本的政界又會為此掀起多大的波瀾呢?報紙上刊登出來的報道會有多麼激情洋溢?他的死不僅會對日本與他國的外交關係產生重大影響,從藝術角度來看,也無疑是世界的一大損失。如此重大的事件,我卻輕而易舉地就可以實現。這種想法不禁讓我得意起來。

還有一次,某國一位著名的舞蹈家來日,剛好下榻這家酒店。雖然隻有一次,但她曾坐在我的椅子上,給了我與大使來訪時相似的感受。而且,她給我帶來了至今從未體驗過的理想肉體美的觸感。對待這份美麗,我甚至無暇生出下流的想法,隻能像對待藝術品一樣,懷著敬虔的心讚美她。

除此之外,我還有過各種各樣稀奇的、古怪的或是恐怖的經曆,但講述這些故事並不是這封信的目的,我就不一一贅述了,讓我趕快進入重點吧。

來到酒店幾個月後,我的命運發生了變化:酒店老板因為一些情況決定回國,將酒店直接轉讓給某家日本公司。接手的日本公司一改原來奢華的經營方針,決定將這家酒店改造成大眾型旅館,一些不需要的家具便委托給某家大型家具商進行拍賣,其中,就有我的那把椅子。

得知這個消息,我一時間有些失望,甚至想過要以此為契機重返人間,重新開始新的生活。那時,我盜竊存下的金額已經相當可觀,就算回到現實中,也不必再過以往那種悲慘的生活。但我轉念一想,離開外國人經營的酒店確實很令人失望,但也是一個新的希望。這幾個月中,雖然我愛上了無數的異性,但她們都是外國人,無論肉體有多麼完美,我都得不到精神上的滿足。我漸漸想,這或許是因為日本人隻能對日本人產生真正的愛戀吧。恰好我的椅子被送去拍賣,這一次,這把椅子說不定會被日本人買下,放在日本人的家裏。這就是我新的希望,我決定繼續在椅子中生活一段時間。

在家具商店裏的那幾天我過得辛苦極了,但幸運的是,雖然是二手貨,我的椅子依然豪華得引人注目,拍賣剛開始就很快找到了買主。

買主是個官員,住在離Y市不遠的一座大城市裏。被卡車拉到買主家的那段路上,我在椅子裏被顛簸得痛不欲生。但比起如願以償被日本人買走的欣喜,這點兒痛苦根本不值一提。

官員家的宅邸相當氣派,我的椅子被放置在寬敞的書房裏,最令我滿意的是,這家年輕貌美的夫人比她的丈夫更加頻繁地使用書房。之後的一個月中,我無時無刻不與夫人在一起,除了吃飯、睡覺之外,夫人一直在書房埋頭寫作,她那柔軟溫和的身體就一直坐在我的身上。

我究竟有多麼愛她,在這裏就不多費筆墨了。她是我接觸到的第一個日本人,而且她還擁有著十分曼妙的肉體,從她身上我才第一次感受到了真正的愛情。相比之下,之前在酒店裏的諸多經驗根本稱不上是愛,證據就是:至今為止,我從未產生過這樣的想法,卻唯獨對這位夫人,我不滿足於享受暗中的愛撫,還煞費苦心、千方百計地想讓她察覺到我的存在。

如果可以,我希望夫人能注意到椅子中的我,還一廂情願地希望她也能愛我。但我應該怎樣暗示她呢?如果直接告訴她椅子裏藏了一個人,她肯定會大驚失色,把這件事告訴她的丈夫或是用人。這樣不僅前功盡棄,我還會背上恐怖的罪名,受到法律的懲罰。

於是,我盡可能地讓夫人感到舒適,對這把椅子產生依戀。她是一位藝術家,她的感覺肯定比常人更加細膩、微妙。如果她能在我的椅子上感受到生命,不將椅子看作一件物品,而是視為一個生物而依戀我,那我就已經心滿意足了。

當她將身體投入我身上時,我會盡可能輕柔地接住她;當她感到疲乏時,我會以難以察覺的幅度緩慢地挪動,調整她的位置;當她開始打盹兒時,我則極輕微地搖晃大腿,充當她的搖籃。

不知是不是我的這份心意得到了回報,又或者僅僅是我的錯覺,最近夫人似乎很喜愛我的椅子。她帶著甜蜜與溫柔將身體沉在椅子中,像嬰兒臥在母親的懷裏,又像少女回應戀人的擁抱,她在我腿上扭動身體的模樣似乎都帶著依戀之情。

就這樣,我的熱情燃燒得日漸猛烈,現在,啊!夫人!我胸中有一個癡心妄想、無法無天的願望。我想見我的戀人一麵,若是能與她交談幾句,我便死而無憾。

夫人,想必您早就想到了。請原諒我的冒犯,我所說的戀人,其實就是您。自從您的丈夫從Y市的家具店將我的椅子買回來,我就一直愛慕著您。

夫人,這是我畢生的請求,不知您是否願意見我一麵,然後——哪怕一句也好——對我這個悲慘醜陋的人說句安慰的話呢?我絕沒有更多的奢望了,醜陋卑鄙的我實在配不上更高的奢求。還請您聽一聽,我這個不幸之人懇切的願望。

為了寫這封信,昨晚我離開了您的宅邸,因為當麵向夫人提出這種請求太過危險,更何況我也實在是做不到。

現在,就在您讀這封信的同時,我正不安地在您的宅邸附近徘徊。

如果您願意答應我這無禮的請求,請在書房窗台的石竹盆栽上蓋上您的手帕作為信號,這樣一來,我就會以一個普通客人的身份到府上拜訪。

隨後,這封信便以熱烈的祈願告終。

讀到一半時,佳子已經被驚悚的預感嚇得臉色蒼白。

她下意識地站起來,逃離那把令人作嘔的扶手椅,跑去了和式客廳。她本不想再看,想著直接將信撕毀算了,但她還是放心不下,在客廳的小幾上繼續讀了下去。

她的預感果然成真了。

這太恐怖了!她每天坐的椅子裏竟然藏著一個陌生男人!“啊,太可怕了。”

她感到背後一陣惡寒,像被潑了涼水一般不停地打著寒戰。這件事太過出人意料,她已經不知該如何是好了。檢查一下椅子?可那太惡心了,就算椅子裏沒有人,裏麵肯定還殘留著食物和其他的汙跡。

“夫人,您的信。”

她猛地回頭一看,原來是女傭拿來一封剛剛送達的信件。

佳子下意識地接過信封想要打開,卻在看到信封上的字跡時大驚失色,不禁手一鬆,將信扔到了地上。隻見信封上寫著她名字的字跡與剛剛那封恐怖信件上的筆跡分毫不差。

她猶豫了很久,最後還是打開信封,戰戰兢兢地讀了起來。信很短,但其中出奇的內容卻讓她再一次大吃一驚:突然致信,多有冒犯,萬望見諒。我平素非常喜愛老師您的作品,附件寄上的拙作,若您能讀上一讀,批評一番,我實在是榮幸之至。出於一些原因,原稿在這封信提筆之前就已經寄出,想必您已經讀過了,不知感覺如何?倘若拙作能多少給您留下一些印象,那我便欣喜萬分了。

原稿上特意省略了標題,我想將其命名為《》。

至此,多有失禮,敬請賜教,不盡欲言。