閱讀更多精彩小說內容

第三章 盜墓天書與祖訓

第三章 盜墓天書與祖訓

廖清在她的誓言中,還加了一個附帶條件,就是苗君儒什麼時候能夠證明那古王朝的存在,她就什麼時候嫁給他,若苗君儒由於證明那古王朝而發生意外,她將自殺殉情。

苗君儒接過後打開,見這張顏色暗黃的紙上,用正楷寫著幾行字:凡吾馬氏子孫,應理守祖訓,不得再從事祖上邪道,縱然家道敗落,不可將萬璃靈玉示於人,亦不可憑此物尋找古墓。吾馬氏基業,乃苗氏所賜,若尋到苗氏子孫,當厚待之,切記,切記!

陳先生飛快撲上前,關掉探照燈,從瓷盤中拿起那塊玉石,徑自出門而去。

沒有多久,樓下傳來汽車的啟動聲,古德仁衝到窗前,掀開窗簾,見他來時乘坐的那輛黑色福特小轎車,已經在另外兩輛轎車的護送下,離開了院子,雪地上留下了幾道深深的車轍。他回身望了一眼還在流淚的苗君儒,歎了一口氣,也不知道該說些什麼,對站在一旁的苗永健道:“照顧好你的父親,這塊真正的萬璃靈玉,對他的刺激實在太大了,”他走到門口,接著道,“今天發生的事情,你千萬不要對其他人說,否則的話,你我都可能被——”

他做了一個被殺的手勢,出門去了。

從那陳先生的舉動中,苗永健已經明白了此事的秘密性。如果大家知道了誰擁有一個這樣的好寶物,還不引來各路人的搶奪。曆史上為了爭奪寶物,殺得血流成河的事件還少嗎?

他走到父親的麵前,輕聲道:“爸,我知道你心裏的委屈。”

為了畢生的追求,苗君儒並未娶妻,兒子苗永健是他在民國11年的時候,去山西考古的途中帶回來的,當時兩歲大的苗永健,趴在生母的屍體上哇哇大哭。那地方剛剛發生了蝗災,又逢兵患,全村就隻剩下他一個活人。

苗君儒把這個孩子帶回來後,遭到同學們的譏笑,這年頭兵荒馬亂的,各人隻顧自己的生死,誰還管得了那麼多?他的幾個好友對此也表示不理解,一個大男人,帶著一個孩子怎麼生活呢?

但是他的戀人廖清對此未有異議,還和他一起照顧那個孩子,並為孩子娶了一個名字,叫苗永健。

廖清後來為什麼沒有嫁給苗君儒,苗永健是知道一些的。為了所謂的那古王朝,苗君儒失去的,實在太多太多了。當年在課堂上,四個同學同時發誓,如果苗君儒能夠證明那古王朝的存在,他們將自殺以表其無知。那件事情,在北京大學的校園內鬧得很轟動。而那四個人中,其中的一個就是廖清,廖清在她的誓言中,還加了一個附帶條件,就是苗君儒什麼時候能夠證明那古王朝的存在,她就什麼時候嫁給他,若苗君儒由於證明那古王朝而發生意外,她將自殺殉情。

沒有人知道那四個人為什麼要發誓自殺,也許這隻是他們之間的秘密。

後來,苗君儒一直沒有辦法證明那古王朝的存在,而廖清卻突然嫁給了苗君儒的好友程鵬。幾年後的一個晚上,苗君儒與程鵬大吵了一次,隨後帶著兒子去了美國,幾個月後,廖清生下了一個女兒。

對於父親的那些恩怨,苗永健是從來不去觸及的,他要做的,就是照顧好父親,報答那份養育之恩。

“永健,你相信風水嗎?”苗君儒突然問。

苗永健愣了一下,想不到父親會問出這樣的一個話題,他想了想,說道:“風水學說在一定的情況下,對於我們的工作是有很大幫助的。”

古代的君主帝王,將相貴族,乃至平民百姓,生前注重所居的宅基,特別在死後,更注重自己的墓穴風水,那可是福蔭子孫的。風水堪輿在中國這塊古老的土地上,已經不知道流傳了多少年,準確年限早已經無從稽考。每一個考古工作者,對曆史每個朝代的宅基及墓葬,都有很深的研究。他們的研究,在一定程度上,與風水學是相互吻合的。

“其實風水是一門很深奧的學科,內中的玄妙之處,往往出人意料,”苗君儒說道:“你有時間可以找一些那樣的書來看,對你有幫助。”

苗永健以為自己聽錯了,在他的意識中,父親是很反對風水學說的。他在研究考古的時候,也發現了風水學說的奇妙之處,所以背著父親找了一些關於風水堪輿的書籍來看。

“我出去走一走,”苗君儒定了定神,擦去臉上的淚跡,起身。

苗永健忙從衣架上取下一件大衣,披在父親的身上,並將圍巾圍在父親的脖子上,低聲道:“外麵雪大,路滑,要不要我陪你去?”

“不用!”苗君儒說,“你還記得廖老師和她的女兒經常去玩的地方嗎?”

“記得,”苗永健覺得父親自從見了那塊黑色玉石後,整個人似乎變了,說話也出人意料,他回答道:“她們經常去洪恩寺玩的,有一次廖老師的女兒還把你身上那塊從小就戴著的玉,放入寺前放生潭旁邊那棵大樹下的樹洞裏。”

“很好,很好!”苗君儒望著苗永健,眼中露出一抹父輩慈祥的目光,轉身出了門。

苗永健望著父親的背影,一時竟不懂父親說的那兩個很好是什麼意思,直到有一天,他失蹤了的父親突然出現的時候,說出了一句令別人都聽不懂的話,他才明白過來。

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

苗君儒裹著大衣下了樓,來到院子裏,見雪已經沒有那麼大了,地上積了一層厚厚的雪,自從1937年“七七事變”前,與北京大學的眾多師生,經過千裏跋涉來到這座山城後,一住就是12個年頭,抗戰勝利後,北京大學逐漸恢複正常的次序,多次來信來人要求他被返,被他以各種理由拒絕,最後幹脆成了重慶大學的名譽教授。

他望著被雪壓住的那幾排冬青樹,那年來的時候,才一人多高,現在都長成大樹,這人呀!在一個地方住舊了,就有了感情,不輕易離開了。

在院門口的冬青樹下,兩個穿著黑色風衣的男人,正縮著頭,不時在地上跺上幾腳以抗寒冷,見他走過來,便將風衣的領子往上提了提,蓋住了整張臉。其中一個男人走上前,擋住苗君儒的去路,低聲問:“你要去哪裏?”

苗君儒冷笑道:“是那個陳先生叫你們監視我的?他憑什麼限製我的自由?”

“這是為你的安全著想,”那個男人說。

“你們不要象狗一樣的跟著我,就是最安全的,”苗君儒說道:“讓開!”

那個男人並不讓開,而是說道:“請你回去!”

“不要逼我發火,”苗君儒的聲音很沉重,“士可殺不可辱,我要想去的地方,沒有人能夠擋得住。”

那個男人被苗君儒的氣勢壓住了,身體往旁邊挪了幾步。

苗君儒鄙夷地望了這兩個人一眼,大步走了過去,心中蕩起一陣莫名的悲哀,連他這樣身份的人都輕易被人控製自由,這政府,還有什麼民主可言,一個失去民主的政府,究竟還能夠維持多久?怪不得人心一個個皆北向。內戰打了那麼多年,蔣先生的日子是越來不好過,若不是依靠強大的美援,那幾百萬軍隊早已經被人以摧枯拉朽之勢掃光了,盡管如此,也不見得能夠熬多久。

他想起了幾個月前,程雪梅帶來的那個楊先生,從言談中,他感受到了楊先生那爽朗的性格和開明的思想,兩人言談甚歡,直至後,竟產生了惺惺相惜。

在一般人麵前,他從不談政治,但是,憑心而論,他不僅僅是個學者,而是一個對於政治很敏感的人。國民黨統治下的中國,一次次讓他為之流淚,站在國際考古工作者的講壇上,他感受不到西方人對一個來自東方大國的人的尊敬,他唯有依靠自己對考古工作的傑出貢獻,來獲得同行們的認可,將那份對國家的情感深深埋藏在了心底。

他無法忘記民國22年,第一次參加國際考古工作者會議的情景,那是他的一篇對西周末期文化研究的論文,引起了國際考古工作者協會的注意。在進入會場後,其中一個來自西班牙的學者,認真地看著他的胸牌,從鼻子裏哼出了一句:“Oh,chinese!”那份不屑與狂妄,令在場的人側目。最終,他的精彩演講贏來滿場的掌聲,也逐步奠定了他在國際考古界的基礎。

“老板,給點吃的吧!”一個顫抖的聲音,將苗君儒從思緒中拽回現實,在他麵前,站著一老一小兩個人,那老的戴著一頂破帽子,穿著一件棉絮露在外麵的破舊棉襖,手中拿著一隻缺了邊的陶罐,左腳的棉鞋隻剩下一層爛布,露出幾個腳趾,右腳套著一隻黃色的軍用皮靴,也不知道從哪裏撿來的;旁邊的小孩,全身都包在一床破被子裏,用草繩紮著腰間,腳下穿著一雙大人的棉鞋,身體不住地抖著,一張又黑又臟的臉上,兩顆明亮的黑眼珠,看得人心疼。

“老板,我們已經兩天沒有吃東西了!”老人將那隻缺了邊的陶罐朝前伸了伸,溝壑縱橫的灰色臉上,兩隻渾濁的眼睛露出期盼的光芒。

苗君儒在身上摸了幾下,拿出兩塊光洋,放到陶罐裏。老人一見,忙拉著小孩跪下,朝苗君儒磕頭。

“老人家,不要這樣,”苗君儒扶起一老一少。

老人哽咽道:“大好人呀!”

“帶孩子去吃東西吧!”苗君儒道。

老人又朝苗君儒鞠了一躬,帶著孩子踉蹌離開,雪地上,留下了兩行深深的腳印。苗君儒望著那一高一矮兩個背影,心裏很不是滋味,那兩塊光洋,可以暫時解決這一老一少的溫飽問題,雖解決了一時,可是以後呢?而全國象他們這樣的人,又有多少呢?

他沿著路往前走,在他的身後,那兩個人遠遠的跟著。

也不知道走了多久,他來到重慶大學在菜園壩的老校區,順著一條小路往前走,有好幾次,他差點滑倒。

來到一棟破舊的兩層樓房前,站在屋簷下,抖落了身上的雪,上了樓,走到盡頭,用手敲了敲門。

“誰呀?”裏麵傳來一個女人清脆的聲音。

“小清,是我!”苗君儒說話的聲音有些興奮,“我來告訴你一件事情!”

門開了,一個衣裳整潔的女人開了門,她的頭上雖然有不少銀絲,但是臉上並不顯老,完全能夠看得出她年輕時候的美麗和高雅的氣質。

“下這麼大的雪,你來做什麼?”被稱作小清的女人說,她隨手用火鉗捅了捅旁邊的爐子。

苗君儒進了屋子,關上門,把手在爐子上烤了一下,說道:“小清,你知道我今天看見什麼了?”

“看見什麼了?”小清倒了一杯熱茶,遞到苗君儒的手裏。

苗君儒興奮道:“是萬璃靈玉,真正的萬璃靈玉,這下,我可以證明那果王朝的存在了,你也可以實現你當初的誓言,嫁給我了!”

“萬璃靈玉?真的有嗎?”小清怔住了。

“是的,是古仁德帶來的人,是一塊黑色的玉石,顯示出來的異象,和傳說中的一樣,完全一樣,簡直不可思議,”苗君儒高興得象個孩子:“古仁德已經認輸了!”

小清坐在椅子上,緩了片刻,說道:“三十多年了,太遲了,太遲了!”

“不遲,不遲!”苗君儒放下杯子,抓著小清的手,“你現在可以告訴我答案了,小梅到底是不是我們的孩子?你答應過我的,隻要我找到那果王朝的證據,你就告訴我的。”

小清微微點了點頭,說道:“其實這件事情,當初就已經有了答案!”

“那小梅她知道嗎?知道我是她的親生父親嗎?”苗君儒急切地問。

小清搖了搖頭:“她姓程,不姓苗!”

“為什麼,你為什麼不告訴她?”苗君儒大聲問。

“我怎麼告訴她?”小清反問:“難道我對她說,小梅,你苗叔叔其實就是你的親生父親,她受得了嗎?她一直都以為他的父親是身在美國的程鵬,小天來信了,他已經到了南京,過些日子來重慶看我。”

小天就是她和程鵬生的兒子程雪天,是美國斯坦福大學地質學院的高材生。

苗君儒象被人擊了一悶棍,“原來你的心思並不在我的身上,恭喜你們母子可以團聚了!”

“程鵬也要回來,”小清低聲說。

“很好,很好!”苗君儒慘然一笑:“你畢竟是他的妻子!我算什麼東西,一個鑽了三十多年牛角尖的瘋子,恭喜你,程夫人!”

小清捂著臉,哽咽道:“想不到你還是老樣子,當年我們幾個人的誓言,你還記得嗎?”

“當然記得,”苗君儒憤而起身,走到門口,回頭道:“程夫人,我會證明的,我一定會找到那果王朝的有力證據,讓你們實現當初的誓言!你記著,如果有哪一天有人要你去樹下拿東西,你會明白的!”

他開門而去。

小清望著已經關上的門,喃喃道:“苗君儒,我為什麼遲遲不回北京大學,願意陪你留在這座毫無生氣的城市,你又怎麼知道?我們幾個人發誓的真正原因在哪裏呢?”

她聽著門外漸漸離去的腳步聲,淚水再一次狂湧而出,一句誓言,對於兩個被世俗強行分開的有情人而言,真的那麼重要嗎?她很後悔,後悔自己當年憑一時的衝動嫁給了程鵬,這人生的苦果,本就是她種下的。命運對她開了一個無法饒恕的玩笑。

她知道苗君儒所說的那個地方。他們剛來重慶的時候,苗君儒有時間的話,會帶上兒子苗永健約她和她的女兒程雪梅一同到洪恩寺去拜佛,洪恩寺放生潭旁邊有一棵大樟樹,樹上懸掛著許多許願符。他們各自在樹下許了一個願,許的是什麼願,隻有他們自己才知道。

有一次,程雪梅還淘氣地將苗君儒身上的那塊玉佩,藏到了樹洞裏。那塊玉佩是他的祖上傳下來的,他急得要死。幾個人找到晚上才找到,那件事情給幾個人都留下了很深的印象。

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

苗君儒下了樓,看到不遠處樹底下停了三輛小轎車,那兩個跟著他的人就站在小轎車的旁邊。當他走近前時,其中一輛小轎車的車門開了,陳先生坐在裏麵,對著他說道:“苗教授,請上車吧!”

“你想和我合作,對不對?”苗君儒問。

他進了車裏,坐在陳先生的旁邊,車子啟動,朝前駛去。

“是的,”陳先生說道:“希望我們合作愉快!”

苗君儒問:“你想要我為你尋找那果王的陵墓?”

陳先生笑了一下,說道:“在你家的時候,我看走眼了,其實你並不是榆木腦殼,你的反應很快,幾乎超出了我的想象!”

“單憑一塊萬璃靈玉,就想找到那果王的陵墓,你想得太天真了!”苗君儒說,“三十多年來,我幾乎找遍了那些地區,除了傳說,沒有別的線索!”

“可是現在萬璃靈玉不是出現了嗎?”陳先生說,“難道你對尋找那果王的陵墓沒有信心?”

“可以這麼說!”苗君儒說:“除非找到這塊萬璃靈玉的來源。”

“你說得不錯,我們按著這塊萬璃靈玉的來源,定可以找到古墓,”陳先生說道:“其實早就有人找到了那果王的陵墓,隻是外人並不知道而已!”

“你說的是盜墓人,”苗君儒說道:“但是傳說中,在那果王朝消失前,那果王將萬璃靈玉送給了他心愛的女人,而那個女人,則將萬璃靈玉送給了大祭司理敢。所以僅僅靠萬璃靈玉,不一定找得到那果王的陵墓,也許盜墓人所盜的,隻是大祭司理敢的墓穴。”

“那個女人為什麼要將萬璃靈玉送給大祭司?”陳先生問。

“那個時候,十八路土王聯合起來的軍隊,已經打到皇宮的近郊了,那個女人不但送出了萬璃靈玉,還把她自己也送給了大祭司,”苗君儒說道:“這麼做的目的,隻想求得大祭司的幫助。”

“大祭司能夠幫她什麼?”陳先生問。

苗君儒望了一眼陳先生,“你既然在雲南待過,難道不知道古代的大祭司能夠做什麼嗎?”

“那隻是曆史學家們研究的事情,我隻對那個傳說感興趣,”陳先生並不以為恥。

苗君儒見車子並不是朝重慶大學的方向而去,他問道:“你想帶我去哪裏?”

“你不是想知道那塊玉的來源嗎?”陳先生笑道:“我現在就帶你去!”

“去哪裏?”苗君儒問。

“到了哪裏就知道。”陳先生說道。

車子在一條街道的拐角地方停住,一個人遞過來一個很大的黃色帆布包,苗君儒認出那是他每次出外考古時所帶的背包。

陳先生說道:“你的工具和資料都在裏麵。”

“你沒有經過我同意就這麼做?”苗君儒很生氣。

“你沒有選擇的餘地,”陳先生說道:“你剛才去見過的那個女人,是你年輕時候的戀人,她的女兒是報社的記者……”

苗君儒被陳先生的話擊中要害,他的語氣軟了下來,說道:“很多帝王的陵墓可不是那麼容易進的,裏麵布滿了機關。”

陳先生笑道:“沒有關係,不就是多死幾個人嗎?我有的是人。”

車子漸漸駛出了重慶市區,朝西南方向而去,苗君儒看到沿途的雪,並不大,地上隻有薄薄的一層,但是車子行駛起來,還是比較吃力。不知道什麼時候,後麵跟了幾輛大卡車,車廂上蓋著大蓬布,一旦小轎車打滑,從大卡車上跳下許多士兵,將車子推著往前走。

看來這陳先生早就有了一套完整的計劃。

幾個小時後,來到一處岔道口,駛在最前麵的那輛車子裏,下來一個穿著棉布長袍,戴著棉帽的人,仔細辨認了一下方向,用手朝前指了指,車隊繼續冒雪前行。

每到岔路口,那人便下車認方向,領著車隊前行。

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

傍晚時分,車隊來到了江津,早有當地政府的官員接著了,安排在賓館裏。晚上休息的時候,四個士兵前後守在苗君儒的房前和窗下。陳先生那麼做,是怕苗君儒半夜逃走。

第二天一早,車隊繼續前行,路上的雪漸漸少了,到達瀘州後,並未見半星雪跡,天氣也晴朗起來,車隊行駛的速度快了許多。

車隊並未進瀘州城,在一個小鎮上吃過午飯,朝東南方向行駛,道路也崎嶇不平起來。

這些地方靠近雲南,在苗君儒對那果王朝的研究中,都顯示是那果王朝的地盤。以前他也來過這邊,都是步行,一天下來,還走不了幾十裏。

車隊沿著一道山穀前行,山穀的右側臨江,公路是依左側的山坡而建,苗君儒透過車窗,看到道路兩邊的村莊破破爛爛的,滿目蒼痍。過了山穀,眼前豁然開朗,竟是一處四周都是山,中間為平地狀的山間盆地,遙遙地看到前麵有一個很大的村子。這地方苗君儒以前可沒有來過。

走在最前麵的車子停了下來,那個人下了車,來到苗君儒的車前,躬身對車裏的陳先生說道:“陳先生,這山野小村子,很少有外人進入,你看——”

“阿強,你去安排一下,叫萬連長他們的人在這裏等,你帶著幾個人跟我們去就可以了,”陳先生對坐在前排的那個人說。

那個人下了車,飛快朝後麵去了。

不一會兒,回到了車內,車子繼續前行,進了村子,來到一個大戶人家的門前停住。一行人全都下了車。

這村子大概有好幾十戶人家,大多是土屋,惟獨這座高牆碧瓦的大宅子,與眾不同。在眾多土屋的簇擁中分外惹眼。

苗君儒看這大宅子,並不很古老,也就是百十年的舊宅,但是大門上的桐油黑漆已經剝落,門樓前的柱子底部,由於長年失修都已經腐爛了,圍牆的牆頭上也長了不少雜草,在風中搖擺著。門樓前那兩隻長滿青苔的石獅,顯示出這土財主昔日的輝煌與時下的沒落。宅子的前麵是一塊空地,再往前是一口池塘,塘裏的水並不清,綠盈盈的,水麵上漂著一些水葫蘆。

他看到從後麵的一輛車子裏,走出了一個人,竟是古仁德,這一路上吃飯住宿,都未見到他,不知他是怎麼來的。

古仁德看了看四周,最後將目光定在了前方高山下麵的一塊坡地上,他走到苗君儒的麵前,說道:“如果我沒有猜錯的話,這家大戶人家的祖上,就葬在那塊坡地上,你看前方江水的來勢,呈環形繞山而過,左青龍,右白虎,前朱雀,後玄武,山勢磅礴,氣勢逼人,好一塊‘鯨吞地’,可惜的是,主墓上方的天方不圓,雖有一塊巨石填補,可巨石的尖端朝上,那可是破天之刃,乃大凶之地呀!其子孫凋零且敗盡其家!”

苗君儒冷冷道:“你有沒有替你自己選好一塊地呢?”

古仁德並不以為然,“我已經用六爻金錢之數替自己算過了,明年是我的大凶之年!”

“迷信!”苗君儒冷笑道:“如果我找到那果王朝的話,你就應該實現當年的諾言了,對你而言,明年確實是大凶之年。”

古仁德又看了一下那塊“鯨吞地”,前後望了望,說道:“奇怪,奇怪!”

苗君儒道:“奇怪什麼?”

古仁德指著前方道:“你看到那塊坡地右下麵的位置沒有?”

苗君儒極目望去,見那一線有一道山脊,順勢而下,在古仁德所指的地方,山脊突然斷了,那一處明顯凹了進去,表麵上的泥土不知什麼原因不見了,露出裏麵黑褐色的石頭來。這地方雨水較多,說不定是哪一年大雨成災,導致了那處山體滑坡。

古仁德道:“那樣一來,‘鯨吞地’右側的白虎受傷,無法聚‘氣’,‘鯨吞地’已成破敗之地,那倒塌下來的山泥,倒是成全了下麵的一塊好地呀!”

苗君儒正要說話,見那個領路的人,從裏麵帶出來一個年紀和他差不多的老人,那兩個人走到陳先生麵前,低頭說了一陣話。

幾個衣不蔽體的村民,躲在土屋的牆邊,驚恐地望著這邊。當他的目光望向那幾輛黑色小轎車的時候,竟露出驚奇的神色來,他們這些人,一輩子都沒有見到過這種四個輪子,而且裏麵還可以坐人的“怪物”。

阿強走到苗君儒和古仁德身邊,低聲道:“兩位請到裏麵去喝茶!”

苗君儒轉身,見陳先生已經隨那兩人進去了。他和古仁德跟了過去。幾個黑衣男子迅速站在了門樓下,警惕地望著周圍。

進了大門,是一處地上鋪著兩尺見方青石磚的大院子,兩邊各有幾間廂房,有兩間廂房的頂部已經坍塌了,牆角的野草過膝,顯是長時間無人打掃。

主屋很大,地基的石板和屋簷的磚頭上雕龍刻鳳,上下三層均是木磚結構,這種建築風格與當地的格調完全不同,房子的主人絕非當地人,一定是發了財後的人,遷到這裏定居的。

的大廳倒是有些幹淨,但一走進去,便聞到一股發黴的氣味,黑色的木板牆壁,使整個大廳顯得很暗,幸好從天井內透下來一縷光線,才使得大廳內不至於太黑暗。

上首一張巨大的八仙桌,但桌旁卻沒有與之對稱的椅子。苗君儒站在那裏,看到旁邊擺了幾把矮腳竹凳子,陳先生和那兩個人已經坐了下來。

“既來之,則安之,坐吧!”古仁德說道。

他們坐在了陳先生旁邊的凳子上。阿強走了進來,就在不遠的地方站著。

“我來介紹一下,”陳先生指著那個帶路人說:“他叫萬老板,而這位就是這座宅子的主人,叫馬福生。”

馬福生身材瘦小,穿著一身青色的破棉衣,腳下蹬著一雙人字棉鞋,一張布滿皺紋的臉,蠟黃蠟黃的,幾根灰白的老鼠須在頜下晃悠著,那雙猥瑣的小眼睛,從始至終都沒敢正眼看過人。

馬福生將雙手攏在袖內,起身朝眾人鞠了一躬。

萬老板指著馬福生說道:“想當年,這遠近有誰不知道馬家?可到了他手上,就變成了這樣子,他生下來就是一個敗家的主,吃喝嫖賭樣樣沾邊,年輕的時候在重慶找婊子,一個晚上花2000現大洋,那可是30多畝地的價錢呀!現在你們也看到了,他把家中能賣的都賣了,隻剩下這空空的宅子,沒有人要。”

苗君儒問道:“那塊萬璃靈玉,是他祖上傳下來的?”

萬老板看了陳先生一眼,見陳先生不說話,於是道:“前些日子,他去到我那裏,拿出那塊玉石,說是什麼寶貝,要我幫他找人買。”

馬福生望了一眼萬老板,低著頭說道:“去年欠下2000塊大洋的賭債,現在利滾利已經4萬多了,沒有辦法,才想到拿出去賣,原來祖上留下祖訓,說再窮也不能把這塊玉給別人看。”

苗君儒問道:“你祖上是盜墓的?”

“也……也不全是……”馬福生從衣內拿出一張顏色發黃的紙張,“這是我祖上留下的祖訓!”

苗君儒接過後打開,見這張顏色暗黃的紙上,用正楷寫著幾行字:凡吾馬氏子孫,應理守祖訓,不得再從事祖上邪道,縱然家道敗落,不可將萬璃靈玉示於人,亦不可憑此物尋找古墓。吾馬氏基業,乃苗氏所賜,若尋到苗氏子孫,當厚待之,切記,切記!

落款人是馬大元,日期是同治11年。

苗君儒心中想道:這馬大元在留下這張祖訓的時候,就已經猜到馬氏子孫會有今天的結果,他既然不願意子孫將萬璃靈玉示於人,為什麼不將萬璃靈玉隨著他一同埋入土中呢?那樣的話,關於那果王朝的秘密,將永遠埋沒在曆史的長河中。而祖訓的最後,為什麼提到馬氏基業乃苗氏所賜,姓苗的和姓馬的之間,到底是什麼關係?

陳先生將那張祖訓從苗君儒拿了過去,看了一眼,問道:“你祖宗的基業,都是姓苗的給的,哈哈,這下巧了,我們這裏就有一個姓苗的。”

馬福生小聲說道:“那都是幾代人的事情,說是姓苗的人是我們家的大恩人,具體什麼原因,沒有人知道,我爺爺還派人去雲南找過,可找不到,後來就沒有再找。我小的時候聽人說過,我家裏還養過一個又老又瞎的老太婆,是我祖上從雲南帶回來的……”

陳先生不耐煩地斥責道:“我們是來找古墓的,誰聽你說這些亂七八糟的東西?”

馬福生見陳先生發火,嚇得不敢再說。

“陳先生,說不定我們能夠在他說的話裏,找到什麼線索,”古仁德對馬福生說的故事很感興趣。

“那你就說吧!”萬老板見陳先生不吱聲了,便對馬福生道。

馬福生幹咳了幾聲,吐出一口濃痰,接著道:“在一個風雨交加的晚上,我父親將那個老不死的老太婆趕出了門,就在當天晚上,山上塌了一大塊,把山下的那個水潭填平了,第二天,有人在水潭邊發現了一隻鞋子,是那個老太婆的,大家都說那個老太婆掉到水潭裏,正好被埋住了……”

“好呀!”古仁德叫起來,“這叫天理循環,報應不爽,你說塌方的那地方原來是個水潭,那可是一塊好地呀,那塊地正對麵的山連綿起伏,成筆架形狀。那江如玉帶環腰,背靠大山,天格飽滿,四門不缺,是一塊‘水浮蓮花’的好地。”

“什麼是‘水浮蓮花’?”陳先生問。

古仁德說道:“‘水浮蓮花’是一塊文地,讖語稱主葬者,三代後出文壇貴人,但是要求入葬者必須是婦人之身,且不得隨棺入水,還要要選在風雨交加的時候。那個老婆子掉到水潭裏,正好被山上落下來的泥土埋住,這一切都是天意呀!事情都過去那麼多年了,說不定那老太婆的後代,是——”

古仁德沒有說下去,他望著苗君儒,說道:“有時候很多事情,就是那麼湊巧,我知道你從不相信我說的話,就好象當初我不相信你一樣。舉國上下那麼多所謂的文壇貴人,隻有你一個人姓苗,也隻有你的祖上,才配葬那塊地!”

苗君儒說道:“你胡說些什麼?”

古仁德笑道:“別忘了你是雲南人,說不定你的爺爺,正是那老太婆的兒子,你的祖上救了他的祖上……”

苗君儒冷笑著打斷了古仁德的話,“你的意思是我的祖上也是盜墓的?”

古仁德笑道:“我隻是猜想,也許哪個老太婆的子孫改名換姓了呢?”

陳先生對萬老板說道:“記得你對我說過,他家裏還有一本關於盜墓的書,是不是真的?”

馬福生慌忙答道:“是的,是盜墓天書,我沒念過幾天私塾,認不了幾個字,又看不懂那些東西,就是想去做那樣的營生,也沒有辦法。”

萬老板說道:“那還不快點去拿來給陳先生看?”

馬福生並不起身,嚅嚅道:“那可是我最值錢的東西了!”

萬老板將馬福生扯到一旁,兩人耳語了一陣,見馬福生麵露喜色,轉身屁顛屁顛進內堂去了。

萬老板來到陳先生麵前,低聲道:“這老家夥想多要點棺材錢,我答應再給他4萬,他才肯把東西拿出來!”

陳先生說道:“你的意思是,我還要再給你4萬?”

萬老板陪著笑:“陳先生,4萬是給那老家夥,至於我的那份,你願意給多少就給多少。”

陳先生微笑道:“隻要東西對我們有用,錢多少都好說。”

不一會兒,馬福生從內堂出來,手裏捧著一個木盒子,放到陳先生麵前的茶幾上,輕輕打開。

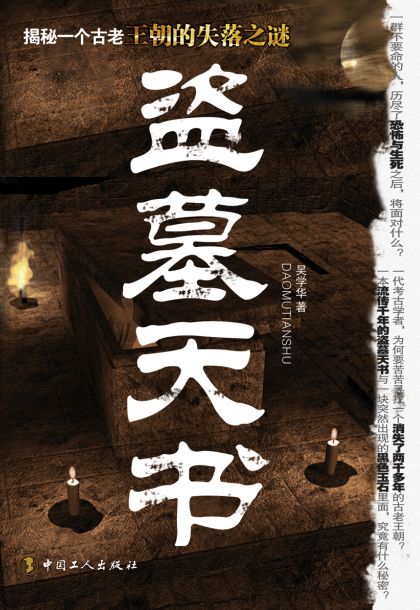

苗君儒看到盒子裏,是一本黑色羊皮紙封麵的書,上麵畫著一副陰陽八卦圖,旁邊四個篆體大字:盜墓天書。

“苗教授,麻煩你看看,這東西對我們有用嗎?”陳先生對苗君儒說道。

苗君儒拿起那本書,借著微弱的光線翻了幾頁,見都是關於如何根據山形走勢,地理方位,來辨認墓穴正確位置的,旁邊的解說文字全是小篆,其間還夾雜著一些普通人看不懂的符號。這對於考古的人來說,是一本不可多得的資料。

“請把我的工具拿來,”苗君儒對站在旁邊的阿強說,接著對身邊的幾個人說道:“屋子裏太暗,我們去外麵看!”

馬福生搬了茶幾和幾張凳子到院子裏,給眾人倒了幾杯茶。苗君儒剛坐下來,阿強就提著那一包東西進來了。

來到院子裏後,苗君儒望著手中這本盜墓天書,吃了一驚,剛才在裏麵由於光線太暗沒有看出來,現在一看,眼睛頓時大了。他將書放在茶幾上,從包裏取出放大鏡,仔細看書中紙張的質量。

古仁德見苗君儒的神色有異,忙問,“怎麼了?”

苗君儒仔細看了片刻,從茶碗裏沾了一點水,點到紙上,見那水珠並不滲入,迅速滑落在地上,才說道:“這可是正宗的霍光紙!”

“你說什麼,這是霍光紙?”古仁德驚道,他拿過苗君儒手中的放大鏡,仔細地看了一遍,翻到中間,見無論哪一頁紙張,都呈黑黃色,墨跡如新,並無任何黴爛或蟲咬的痕跡,驚喜道:“質地纖薄,不懼蟲蟻,入水不濕,有真的,真的是霍光紙。”

霍光,字子孟,約生於漢武帝元光年間。河東平陽(今山西臨汾市)人。他跟隨漢武帝近30年,是武帝時期的重要謀臣。漢武帝死後,他受命為漢昭帝的輔政大臣,執掌漢室最高權力近20年,為漢室的安定和中興建立了功勳,成為西漢曆史發展中的重要政治人物。

漢昭帝在位13年,由於霍光的輔佐,為漢朝的鞏固,為社會的安定和發展都奠定了一定基礎。

霍光秉持漢朝政權期間,忠於漢室,老成持重,而又果敢善斷,知人善任,實為具有深謀遠略的政治家。他善於用人,在他的周圍形成了一個勤於奉公的政治團體。

霍光在處理朝政的時候,常常為那些黴爛變質的史書典籍而擔心,下令研究一種既不會黴爛又不怕蟲咬的紙張出來,沒有多久,那種紙張真的研究出來了,由於在製作的過程中加了很多東西,那種紙張質地纖薄、不懼蟲蟻、入水不濕。唯一的遺憾是,成本太高,每一頁紙張的成本,就達到三石穀子。這樣的紙張是普通人家用不起的,隻有象霍家那樣的權貴,才能有資本用。

公元前68年,霍光去世,幾年後,他的整個家族被滅族。漢宣帝覺得用那種紙張寫字實在太浪費,就下令禁止用,從此那種紙張的製作工藝也就沒有流傳下來。

由於這種紙張的特殊性,當它與其他類型紙張的書籍一同被挖出時,其他紙張的書籍早已經腐敗不堪,而這種紙張的書籍卻保存完好,連字跡都象剛寫上去的一樣。這種紙張,也被史學家們稱之為霍光紙。

由於霍光紙太於昂貴,所以用來書寫的書籍並不多見,而後來曆代王朝帝王將相,都將這種紙張製作的書籍入墓陪葬,所以存世的極少。在目前國內古董界,霍光紙的價格是每頁20兩黃金以上,而且往有錢買不到貨。

苗君儒往後翻了過去,見接下來的內容,是如何破解墓道機關的,甚至還有一些靈符。也許盜墓的人懼怕墓中的“東西”,這些靈符是起著一定的保護作用的。他看著旁邊的注釋,見是什麼降屍符、滅屍符、定屍符、驅魔符……他以前在挖開一些古墓的時候,也確實遇到了一些無法用科學來解釋的現象,但是人死如燈滅,他是從來不信鬼神之說的,考古這麼多年,也不知動了多少具骸骨,也不見得有什麼鬼怪來找他。倒是那些如何破解墓道機關的,對平安進入墓穴,有很大的用處。

他翻到最後,見後麵的那幾頁紙張,竟不是霍光紙,而是後來粘上去的,第一頁上麵的字體,也不是小篆,而是普通的手寫宋體字,他剛看了幾行,隻覺得腦袋頓時大了,回過頭怔怔地望著古仁德。

古仁德見狀,忙望向苗君儒剛才看的地方,頓時變了臉色。