閱讀更多精彩小說內容

第一章

我媽甘芷雪和我爸的鐵哥們付封墨,在我眼皮子底下曖昧了二十多年。

我爸褚星元明明什麼都知道,卻裝著一副好丈夫好兄弟的樣子,默默承受著綠帽子。

每次付叔叔來家喝酒,我媽都表現得特別周到。

她會提前問我爸:“阿墨今晚來?那我燉盅冰糖雪梨。”

酒桌上,她會給付叔叔盛湯,但話很少。

“阿墨,試試這個,我老家寄來的火腿。”

“最近胃還好嗎?聽星元說你又貪杯。”

我媽喊付叔叔,喊阿墨。喊我爸喊星元。

我質問我媽時,付叔叔那張溫潤如玉的臉上露出嘲諷:

“小丫頭,知道得太多可不是好事,你爸媽的婚姻需要你來指手畫腳嗎?”

1

這個周末,我們家又聚餐了。

我爸的鐵哥們,付封墨付叔叔,也來了。

他提著一個精致的紙袋,放在玄關。

“叔叔,你又買什麼好東西了?”

“沒什麼,出差路過,給你媽帶了盒她愛吃的桂花糕。”

我心裏“咯噔”一下。

那家老字號的桂花糕,隻在隔壁城市有店。

付叔叔的公司,明明就在本地。

飯桌上,我媽端出一碗湯,徑直放在付叔叔麵前。

“阿墨,特地給你燉的養胃湯,你嘗嘗。”

我爸在一旁夾著花生米,笑嗬嗬地說。

“你看看,阿墨的胃,現在比我的還金貴。”

空氣,在那一瞬間,好像凝固了。

我媽的笑容僵在嘴角。

付叔叔拿起勺子的手,也頓住了。

還是付叔叔先開了口。

“嫂子今天這個發型真好看,顯得特別有氣質。”

我媽的臉頰,騰地一下就紅了。

她下意識地攏了攏耳邊的碎發。

“哪有,老樣子了。”

我爸埋頭喝著酒,好像什麼都沒看見。

可我看見了。

飯後,付叔叔要走。

我媽站起來說:“我送送你。”

兩個人站在門口,壓低了聲音,不知道在說什麼。

我假裝去陽台收衣服,從窗戶的縫隙裏往下看。

付叔叔的車,在樓下那棵香樟樹下,停了很久。

久到煙頭的火星,在夜色裏明滅了兩次。

車才緩緩開走。

我爸洗完碗出來,擦著手問。

“跟阿墨聊什麼呢,那麼久?”

我媽正在收拾桌子,頭也沒抬。

“沒什麼,就是讓他開車慢點,注意身體。”

她的語氣,有點飄。

2

周二下午,我逃了課,去付叔叔的公司。

他說有個文化展需要人手,讓我去兼職賺點零花錢。

我幫著把一堆道具往倉庫裏搬。

經過他辦公室的時候,我的胳膊肘不小心撞到了書桌。

桌上的一個相框,“啪”地一聲掉在了地上。

我趕緊蹲下去撿。

相框裏的照片,滑了出來。

那不是什麼風景照,也不是什麼藝術照。

是我媽。

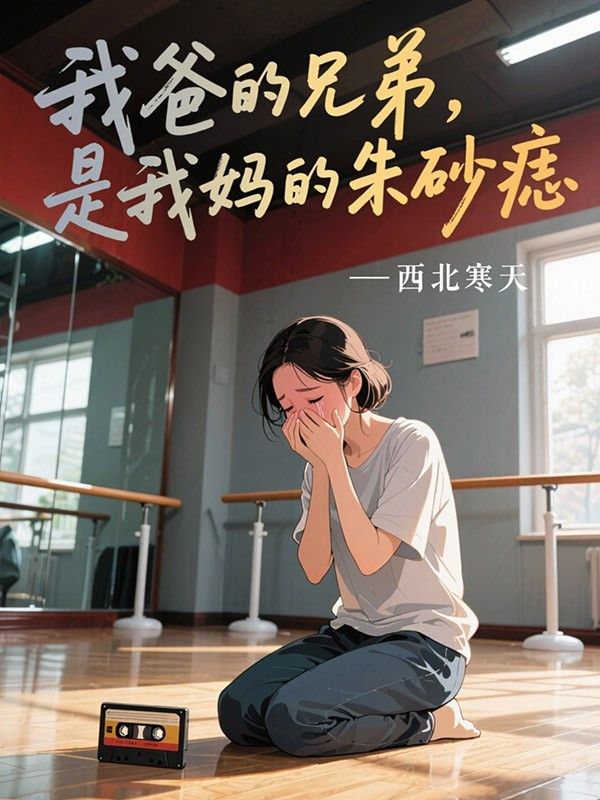

照片裏,我媽穿著一身練功服,在舞蹈室裏做了一個側影的動作。

光從窗外打進來,勾勒出她優美的輪廓。

那個拍攝角度,很近,很私人。

隨著相框倒下,一堆東西也從桌角的文件後麵散了出來。

是一本厚厚的攝影集。

我鬼使神差地,撿起來,翻開了第一頁。

我的呼吸,停住了。

照片上,是少女時期的我媽。

紮著兩個辮子,笑得一臉天真。

我繼續往後翻。

第二頁,第三頁,第四頁......

全是她。

穿著校服在圖書館看書的她。

穿著運動服在操場上跑步的她。

穿著長裙在舞台上領獎的她。

從少女,到青年,再到我熟悉的、現在的模樣。

每一張照片下麵,都有一行雋秀的鋼筆字。

標注著時間,地點。

甚至......

“一九九八年,夏。雪兒今天心情很好,因為舞蹈比賽拿了第一。”

“二零零五年,秋。她穿這件風衣真好看。”

“二零一六年,冬。她說她喜歡冬天的第一場雪。”

我的手,開始發抖。

“晚星?你怎麼在這兒?”

付叔叔的聲音,像一道驚雷,在我身後響起。

我猛地回頭,看見他站在門口,臉色慘白。

他快步走過來,一把奪過我手裏的攝影集。

動作快得,像是在撲滅一場大火。

他手忙腳亂地把照片和相框塞進抽屜裏,上了鎖。

“付叔叔......”

“這個......”他深吸一口氣,努力擠出一個笑容。

“這個是叔叔準備的,想在你媽生日的時候,給她一個驚喜。”

他的聲音,在抖。

我點點頭,假裝信了。

“哦,這樣啊,那我先出去了。”

我轉身走出辦公室,心臟跳得像要從嗓子眼裏蹦出來。

一個男人,為一個女人,做了二十多年的相冊。

這如果隻是“驚喜”。

那我就是個傻子。

3

我回家了。

像個幽靈一樣,在家裏飄來飄去。

我開始瘋狂地尋找證據。

我媽有個梳妝台,最下麵的那個抽屜,總是鎖著的。

她說裏麵放著一些貴重的首飾。

我趁她去洗澡的時候,用一根發夾,捅開了那把老舊的鎖。

抽屜裏沒有金銀珠寶。

隻有一個小小的絲絨盒子。

我打開盒子。

裏麵,是一條男士手鏈。

銀質的,款式很老,看得出有些年頭了。

但被人保養得很好,擦得鋥亮。

手鏈下麵,壓著一張小小的卡片。

上麵是熟悉的,付叔叔的字跡。

“雪兒,今晚的舞讓我想起了從前。”落款是墨。

日期,是上個月。

我媽她們文化館上個月確實有一場彙報演出。

我把東西原封不動地放回去,鎖好抽屜。

浴室的水聲,停了。

我媽裹著浴巾走出來,頭發濕漉漉的。

她看見我站在梳妝台前,眼神閃了一下。

“晚星,你在這幹嘛呢?”

“沒事,找個眉筆。”

她沒再說什麼,隻是走到梳妝台前,下意識地拉了一下那個上鎖的抽屜。

那個動作,暴露了她的心虛。

晚上吃飯。

氣氛詭異得能結出冰。

我跟我媽,兩個人,都在演戲。

她假裝什麼都沒發生。

我假裝什麼都不知道。

突然,她給我夾了一筷子菜。

“今天去阿墨那裏,感覺怎麼樣?”

她的語氣,很隨意。

但她的眼睛,死死地盯著我。

像是在審問一個犯人。

我低下頭,扒拉著碗裏的飯。

“挺好的,付叔叔對我特別照顧。”

我能感覺到,她那道緊繃的視線,瞬間鬆弛了下來。

她長長地,舒了一口氣。

4

付叔叔又來家裏吃飯了。

這次,我不再是那個懵懂的觀眾。

我變成了一個拿著放大鏡的偵探。

我媽給付叔叔盛湯。

碗遞過去的時候,她的指尖,輕輕地,碰了一下他的手背。

一觸即分。

快得像個錯覺。

但我爸,剛好抬起了頭。

他看見了。

他的眼神,暗了一下。

隨即,他又若無其事地低下頭,繼續喝酒。

飯桌上,付叔叔說起最近公司壓力大,總是失眠。

我媽立刻接話。

“那胃藥還夠嗎?要不要我再去給你買一點?”

這句話,信息量太大了。

證明他們平時,一直有聯係。

我爸夾菜的筷子,停在了半空中。

但他很快就恢複了正常,甚至還笑了笑。

“雪姐就是心細,比我這個當哥們的還關心阿墨。”

他喊我媽“雪姐”。

一個奇怪的,帶著疏離感的稱呼。

吃完飯,我爸主動站起來。

“你們聊,我來收拾碗筷。”

他把空間,留給了我媽和付叔叔。

這種“善解人意”,讓我覺得毛骨悚然。

我跟著進了廚房。

“爸。”

“嗯?”

“你不介意,我媽跟付叔叔走得這麼近嗎?”

我把問題,像一把刀子,捅了過去。

他洗碗的動作,停頓了足足有五秒鐘。

然後,他重新打開水龍頭。

水聲嘩嘩作響。

“老朋友了,幾十年了,應該的。”

他手裏的那隻青花瓷碗,被他搓得“咯吱”作響。

我真怕他下一秒,會把碗捏碎。

5

周末,我爸帶我去釣魚。

就我們兩個人。

我找了個機會,狀似無意地問。

“爸,你當年是怎麼追到我媽的?聽說她當時可是我們學校的校花。”

我爸的臉上,露出了得意的神色。

“那可不,你媽當時可搶手了,追她的男生,能從東門排到西門。”

他的話匣子,打開了。

但當他說到付叔叔的時候,語氣,明顯變了。

“阿墨......阿墨那時候,也挺喜歡你媽的。”

“他們是舞蹈社的搭檔,還一起上台跳過舞,配合得特別好。”

我追問:“那為什麼最後是你成功了?”

我爸沉默了。

魚竿上的浮漂動了一下,他猛地一拉,一條小鯽魚被甩了上來。

他一邊取鉤,一邊含糊地說。

“可能......可能是我臉皮比較厚,比較有誠意吧。”

他把魚扔進桶裏,又說了一句。

“有時候,你媽晚上做夢,會說胡話,叫一些......奇怪的名字。”

我的心,沉到了穀底。

他又給自己點了根煙,眼神飄向遠處的水麵。

“阿墨這個人,重感情。這些年,一直沒結婚,我有時候覺得......挺對不起他的。”

這句話,像一聲驚雷,在我腦子裏炸開。

我爸,他什麼都知道。

他不是遲鈍。

他是在裝傻。

6

那天晚上,我失眠了。

半夜,我聽見我媽的房間裏,隱隱約約傳來音樂聲。

是一首很老的情歌。

我悄悄地爬起來,走到她房門口。

門,虛掩著一條縫。

我湊過去,從門縫裏往裏看。

我媽沒有睡覺。

她坐在地毯上,背對著我,正在看一盤錄像帶。

電視屏幕的光,照亮了她半邊臉。

畫麵裏,是年輕時的她,和一個同樣年輕的男人。

那個男人,是付叔叔。

他們在舞台上,跳著一支雙人舞。

配合得天衣無縫。

眼神纏綿。

愛意,幾乎要從屏幕裏溢出來。

我媽伸出手,輕輕地,撫摸著屏幕上付叔叔的臉。

她的肩膀,在微微地顫抖。

我聽見了,壓抑的,小聲的啜泣。

錄像帶播到了最後。

音樂停止,兩個人擺出了結束的造型。

他們的臉,離得很近很近。

近到,幾乎要吻在一起。

就在那一刻,我媽按下了暫停鍵。

整個房間,都安靜了下來。

她就那麼靜靜地坐著,看著那個定格的畫麵,看了很久很久。

然後,我聽到她用一種近乎於夢囈的聲音,說。

“阿墨......我們,回不去了。”

我的心臟,像是被人狠狠地攥住。

疼得我無法呼吸。

7

我感冒了,發燒,一整天都躺在床上。

我爸出差了,要三天後才回來。

下午,我睡得迷迷糊糊,聽見了門鈴聲。

是我媽去開的門。

然後,我聽到了付叔叔的聲音。

他不知道我在家。

我躲在臥室裏,豎起耳朵,聽著客廳裏的動靜。

他們的聲音很輕,很溫柔。

像是在說什麼悄悄話。

我悄悄地把門打開一道縫。

客廳裏,付叔叔坐在沙發上。

我媽,就坐在他旁邊。

他伸出手,握住了我媽的手。

我媽沒有掙脫。

“星元出差了?”付叔叔問。

“嗯,要三天才回來。”我媽的聲音,帶著一絲不易察覺的......放鬆。

“我想你了,雪兒。”

付叔叔的聲音,沙啞,又深情。

我媽的眼睛,一下子就紅了。

“我也是。”

我看到,付叔叔的身體,慢慢地,慢慢地,向我媽靠近。

我媽也微微地,向他傾斜。

他們就要抱在一起了。

就在那個瞬間,我喉嚨一癢,忍不住,重重地咳嗽了一聲。

“咳咳!”

客廳裏的兩個人,像被施了定身法,瞬間僵住。