閱讀更多精彩小說內容

第1章 1

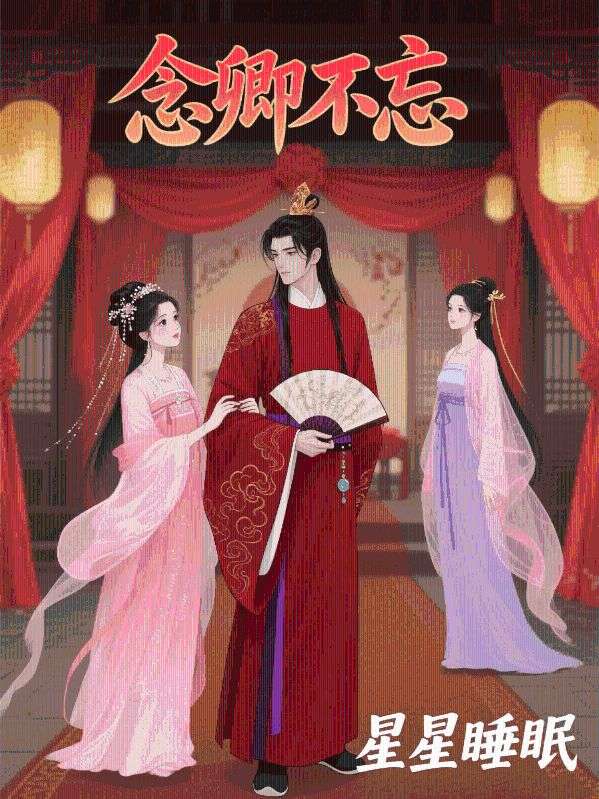

紅綢高懸,鼓樂喧闐。

赴表妹花燭之喜,卻見那台上玉立的新郎官,竟是我四年音訊全無的舊日聘夫郎秦崢。

他是新郎官,我是新娘家中表姐。

表妹手挽新郎,粉麵含春嫣然道:“四年前山崩時,我救下奄奄一息的他,彼時聽聞其家中尚有聘妻,但我直接帶他隱居異鄉,朝夕相伴,為他醫治調養。”

她眼波流轉,得意盡顯:“此計甚絕,是不是?”

徐嘉怡猶自興高采烈地說著話,可我的耳中,隻餘一片尖銳的嗡鳴。

四年,整整四載春秋。

我最心尖上的人,竟是被我視若親妹的表妹徐嘉怡藏了起來。

我死死攥著羅裙下擺,指節根根泛白,胸口仿佛壓著千斤巨石,連喘息都變得艱難。

徐嘉怡見我麵色慘白如紙,慌忙伸手攙扶,蹙眉問道:“芊姐,你這是怎麼了?可是舊日氣血不足的症候又犯了?”

這四年,為尋秦崢,我踏遍他可能去往的每一處,甚至一次次在城門口、人煙稠密處張貼懸賞告示。

人人都勸我死心,連他的雙親都黯然搖頭,唯有我固執地不肯放手。

多少個寒夜,我立於危欄,望著腳下如星河般流淌的萬家燈火,想著若就此縱身一躍,是否就能結束這被蝕骨痛苦啃噬的日子。

可如今,一切都成了天大的笑話。

我垂眸,目光落在腕間那些新舊交錯的淺淡疤痕上,喉頭緊得發疼,心口像是被人生生剜去了一塊血肉。

周怡在一旁幽幽歎息,聲音輕若遊絲:"你莫非還惦記著那個音訊全無的未婚夫?別執迷不悟了,說不定他早已......"

她話鋒一頓,忽地眼睛一亮,親昵地挽住我的臂彎:“對了!秦崢有位故交,家世品貌皆是不俗,改日我為你引見可好?”

話音未落,雅間的門扉被推開,秦崢一身錦緞長袍,身姿依舊如修竹般挺拔,仿佛這四載風霜未曾在他身上留下半分痕跡。

我們的視線猝然在半空相撞,他卻隻是淡漠地移開目光,徑直走向徐嘉怡,動作熟稔地為她扶正那頂熠熠生輝的鳳冠。

他身後簇擁著的儐相,仍是當年那群肝膽兄弟,大多我都熟識。

他們瞧見我,神色各異,有人低頭避視,有人欲言又止,最終卻都化為一片沉默。

就在前一瞬,我心底還存著一絲癡念,或許他遭逢變故,失了記憶,才認不得我。

可這些舊日熟識的麵孔,無一不在殘忍地撕碎我的幻想:他記得一切,隻是,我不再是他心尖上的那個人罷了。

徐嘉怡嬌笑著挽住他的手臂,語聲甜膩:“郎君,今夜定要讓你這些兄弟多飲幾杯,咱們好好熱鬧一番。”

言罷,還衝我瞬目一笑,秦崢卻隻冷淡一應,目光再未停留,就好似......我們之間,從來都隻是陌路。

我緊咬朱唇,緩緩闔上鳳眸,心口宛若被鏽刃寸寸淩遲,又生生填入萬千碎瓷,每番心跳皆如血染羅裳,痛徹骨髓。

我從未體驗過這樣的痛處,此痛錐心刺骨,如百蟻噬髓,氣血逆行,倒湧如潮,五內俱焚。若再不得解脫,恐要魂飛魄散,命喪黃泉矣!

我踉蹌著衝進後院的柴房,發狠地踹向堆得整整齊齊的柴垛。

木柴轟然倒塌,斷裂的枝杈劃破我的衣袍,在手臂上刮出幾道血痕。

我跪在散亂的木柴間,抓起一根粗糲的柴棍就往地上砸,任憑木刺紮進掌心,血混著木屑黏在皮膚上。

隻有這樣,皮肉撕裂的痛才能壓住心裏翻湧的絕望,太疼了,疼得我竟低低地笑了起來。

我癱坐在狼藉的柴堆裏,看著掌心滲出的血珠,忽然扯著嘴角笑了,笑聲在空蕩的柴房裏回蕩,比嗚咽更嘶啞:“秦崢......原來......早就不在乎我了啊......”