閱讀更多精彩小說內容

2

第二天,我約張薇在一家偏僻的網紅咖啡館見麵。

她比照片上多了幾絲戾氣,穿著時髦但廉價的衣服,眉角有道極淡的疤痕,資料裏從未提及這些。

她漫不經心地攪著咖啡,對我遲到十五分鐘並不在意。

我將陳立生給的紅包推到她麵前。

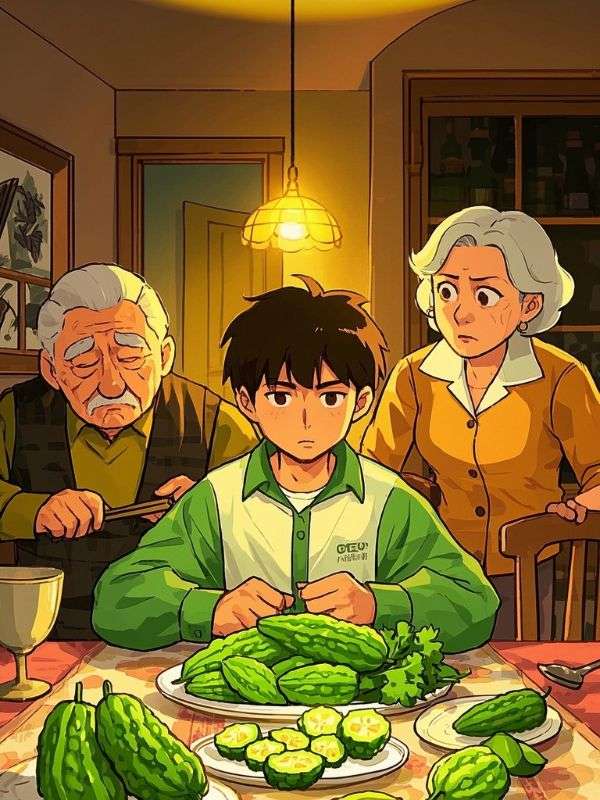

“這是你父親給的,一萬塊。”我壓著火氣,“張小姐,你為什麼給我提供完全虛假的喜好信息?香菜苦瓜跟甜食海鮮的區別,這也能記錯?”

張薇瞥了眼紅包,眼神一亮,迅速抽過去當著我麵清點。

她數錢的動作熟練得讓人心驚。

“哦,那個啊。”她頭也不抬,“可能是我記錯了吧。再說,你不是應付過去了嗎?不愧是專業的。”

“你真的記錯了嗎?”我聲音冷下來,引得鄰桌投來目光,“還是你覺得耍我很有意思?”

她終於抬起頭,眼神冰冷:“林瀟,你拿錢辦事就行,問那麼多幹嘛?把你的活兒幹好就行了。”

她從紅包裏抽出五千塊,連同之前的一萬五,推給我。

“合同上寫的是三萬。”我冷冷看著她。

“另外一萬,是我爸給我的見麵禮,憑什麼給你?”她嗤笑一聲,將剩下的錢塞進包裏,“你再多話,這兩萬也別想要了。”

她把那兩萬塊推給我,像在打發一個乞丐。

我盯著那遝錢,怒火燒得我心臟嗡嗡亂跳。我從業三年,替人擋過刀,挨過巴掌,逼著自己咽下過會要命的忌口,從沒出過岔子!今天,我卻被一個低劣的雇主,用我最專業的演技騙來的錢,狠狠抽了一個耳光。

我忽然笑了。

“張薇,你眉角的疤,是跟人動家夥留下的吧?”

我慢條斯理地開口,聲音不大,剛好蓋過鄰桌的吵鬧。

“看著像啤酒瓶d打出來的,時間不久,大概一年。傷口縫合得很糙,路邊小診所的手筆吧?”

“你這件外套是仿的,走線都對不上。”

“還有,你數錢的時候,右手小指會翹起來,這是長期做美甲或者穿珠子之類的手工活才有的習慣。”

我頓了頓,補上最後一句。

“你急著要錢,很急。”

她攪咖啡的勺子“當”的一聲撞在杯壁上,裏麵的液體晃了出來。

“你......”

“我拿錢辦事,也看是什麼錢。”我把那疊錢推了回去,一字一句。

“把事情說清楚。不然,你那個有錢的‘爸爸’要是曉得了,他心心念念的女兒是個贗品,你猜會怎麼樣?”

她猛地站起來,椅子腿在地上劃出刺耳的聲響。

她湊近我,聲音壓得又低又狠。

“林瀟,我勸你當個啞巴。”

“拿了錢,就徹底忘了這件事,不準聯係陳立生,更不準打聽。”

她直起身,抓起包。

“不然,我不介意也給你找個‘替身’。”