閱讀更多精彩小說內容

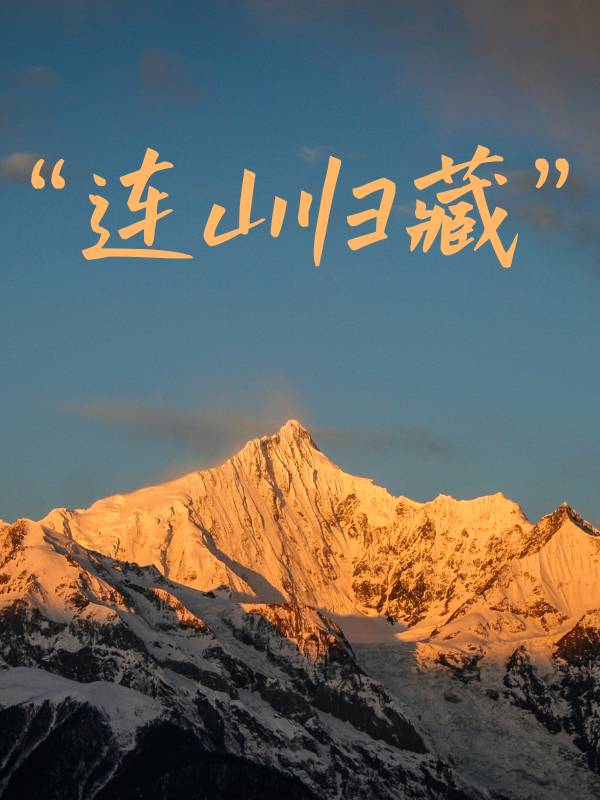

連山歸藏

我本該是北嶼城的少城主。

卻因遭人算計,成了被厭棄的庶子。

親生父母不知內情,視我為恥辱。

弟弟穆連璋頂著我的嫡子身份,

咒罵我生來卑賤,活該替他去死。

連未婚妻也嫌棄我的出身,不願履行婚約。

我十歲拎長槍,出生入死守護的北嶼百姓,認為我狼子野心,不可信任。

後來,我死了,留下一具殘缺不堪的骸骨。

他們一個接一個,都瘋了。

1.

穆連璋貪玩出城,被後梁兵馬意外俘虜。

城主父親毫不猶豫地犧牲我,將他的寶貝嫡子換了回去。

「以吾庶長子,北嶼城驍騎軍統領穆連山,易之為質。何如?」

用一個弱不禁風的少城主,

解決一個戰場上最大的威脅。

是樁很劃算的交易。

後梁來使欣然應允,約定七日為期,起身告辭。

空蕩的大堂上,我攥緊了雙拳。

胸口漫開悶悶的疼。

「父親,我......」

他一臉威嚴不容拒絕,冷冷地打斷我:「就這麼定了。」

「你收拾一下,七日後,跟後梁人啟程。」

夫人雍容端坐於側,微紅的眼底,瞥向我時帶著一絲化不開的冷漠:「能替璋兒為質,也算你有幾分用處。」

後梁強勢,為質者一向有去無回。

尤其身具武藝之人,為消除威脅和隱患,還會被挑斷手腳筋。

若日後兩地交戰,質子的下場,便是斬首祭旗。

穆連璋身子弱,受不得苦。

況且他少城主身份尊貴,不能涉險。

而我正是那個最合適的替身。

罷了,

我無力地鬆開手掌。

其實換回穆連璋,原也是我的打算,

反正......我本就沒久可活了。

生養之恩,兄弟之情,子民之義......

被困了二十年,我真的累了,

就拿這條命,做個了斷吧。

從今往後,我穆連山

再也不欠誰了。

2.

七日時間,說長不長,說短不短。

足夠我將二十年生前身後事,一一梳理清楚,幹幹淨淨離去。

回到青山院中,我粗略打包了自己的幾套舊衣和貼身物品。

後梁山高水遠,我能帶的東西,卻實在少得可憐。

隨後,我取下巫姨娘的靈位,

從暗格搬出一個有些年頭的木箱子,打開,

裏麵收納著數十個大大小小的各色瓷瓶,和幾件南疆特色的華服首飾。

我將靈位放了進去,合上箱蓋。

放在屋內最顯眼的桌案上。

等我死後,她的這些遺物,也該物歸原主了。

隻是不知那人得知真相,又會如何處置。

卻也和我沒關係了。

胸口突然一陣收緊,心臟裏漫出密密麻麻的噬咬之痛。

又來了啊......

我咬緊牙,靠著牆坐了下去。

豆大的冷汗從頭頂滲出,汩汩順著麵頰淌下。

不多時,渾身衣衫已濕透。

足足小半個時辰過去,我渾身脫力地躺在地上。

這隻噬心蠱,已折磨了我多年,

最近發作的次數越來越頻繁,痛感也越來越強烈。

好在,過不久,

我就可以永遠解脫了。

院外突然響起了叩門聲,是下人來通傳,明日城主與夫人要在風華樓設宴,邀全城百姓齊至,為我踐行。

可我很清楚,他們這般做,並不是為我。

而是為穆連璋的歸來造勢。

屆時,當著北嶼城數萬百姓,穆連璋私自出城被俘的黑曆史,會被美化成舍身入虎穴與後梁談判,達成建交停戰的善果。

他們說著為我踐行,卻個個頌著城主與少城主功德無量。

同樣的套路。

多年來,我看慣了,也實在厭倦了。

我冷笑一聲,忍著渾身冰涼和無力,頭一次說出回絕的答複:

「我身子不適,明日便不出席了。」

3

主院似乎遙遙傳來茶盞摔碎的聲響。

可我顧不得許多了。

渾身劇痛過後的酸乏感襲來,

沒來得及換身衣服,我便倒頭睡了下去。

意識沉入一片黑暗之前,

我忽又想起了一件事。

與謝雪薇的婚書,

該還給她了。

放她自由,也放過我自己。

因為我拒絕出席,次日風華樓的踐行宴,

索性直接以慶功宴的名義,熱熱鬧鬧地開辦起來。

城主府下了大手筆,宣布於城中連設五日流水席,慶祝和談成功。

直到,我啟程為質,

而穆連璋載譽歸來的那一日。

我調息休養了一整天,隔日出門時,長街仍一派人流湧動,滿城喜氣洋洋之象。

街上有人看見我,扯了扯周圍同伴,小聲議論。

「那不是大公子嗎?怎麼臉色這麼差。」

「少城主可是深入虎穴千辛萬苦才促成了和談,他不過是去做個質子,有什麼不滿意的......」

其中一人甚至朝著我的方向啐了一口,眼中流露的厭惡和警惕像刀子一樣鋒利。

「我早就說,他身上流著南疆巫女的血。非我族類,其心必異!」

「前些年他那麼積極帶兵打仗,指不定存著謀權篡位的心思,這下狼子野心落了空,當然不甘心。」

「可不是,聽說他連昨日慶功宴都沒出席......」

「幸虧城主慧眼如炬,少城主仁德溫厚,智謀過人,才是北嶼城的未來。」

「豈是穆連山這等殘暴嗜殺之人能比的?」

我抬手捂住胸口,

竟然,還在隱隱作痛。

停在原地頓了頓,我提步走到說話那人麵前,直視其目光。

那人也不畏懼,敷衍地朝我拱了個手,譏諷道:

「原來是大公子啊,巧了,您也出來吃席?」

我抖手抽出背上的長槍,“鏘”一聲,槍尖紮在他腳邊。

「城主府的席我吃膩了,想換一家吃,你意下如何?」

對麵幾人臉色一白:

「你......你......你敢當街傷人?」

我和善地笑了笑:「你都說我殘暴嗜殺了,怎麼還覺得我不敢傷你呢?」

那人腿一軟,跪在了地上。

「大公子饒命!大公子饒命!是小人嘴賤,不該胡亂議論......」

熱鬧的長街忽然噤若寒蟬,越來越多的圍觀百姓,遠遠站著,眼中有畏懼、有厭惡、有警惕、有質疑。

唯獨沒有信任,也沒有親近。

這就是我從十歲起,拎長槍出生入死,舍命守護的子民啊。

我仰頭閉了閉眼。

「我穆連山,為北嶼城征戰近十年,的確滿手殺戮鮮血,後梁和南疆如何恨我罵我,我都理解。」

「可唯獨你們,不配言。」

4

北嶼城建城,至今兩百餘年。

是穆家先祖於亂世逐鹿中,依北嶼山天險而建。

北臨後梁,南有南疆,北嶼城在兩大勢力的夾縫中艱難求存,形勢早已不容樂觀。

這些年,是我接手驍騎營軍隊後,多方周旋,苦苦支撐,這才挽回些許頹勢,護得城中歲月安寧如故。

可惜,無人看得見,更無人記得住。

我也曾期盼過,凱旋之時有百姓夾道相迎,為我歡呼道賀,述我功勳滿身。

不求名垂青史,隻希望有人提起城主府大公子,能單純讚一聲好兒郎,不墮穆府威名。

我便是粉身碎骨甘之如飴。

可從來沒有。

城中百姓口口相傳的,永遠是少城主穆連璋的錦繡光環。

學高八鬥,年少英傑,德才兼備,溫文爾雅,是北嶼城的希望和未來。

那日父親與後梁定下易我為質的約定,

我本想將北嶼城處境與驍騎營一應軍機要事稟明父親,讓他不可掉以輕心,早做準備。

可惜,沒人在意我要說什麼。

有生二十年,我扛著肩上的擔子,日日為旁人活著。

最後的時間,那就為自己活一活吧。

我放手,離開,

給他們想要的希望和未來。

拔槍負於身後,我在眾人目送中走遠。

來到謝府門口時,正遇謝雪薇從府內疾步踏出。

見我前來,她先是一怔,繼而蹙眉:「我正要找你。」

「聽說你在大街上對人動手了?你怎可如此行事?變得這般偏激......」

「當真是因你不願去後梁為質?」

連聲質問,撞得我胸口悶滯,幾乎說不出話來。

「所以你也覺得,我活該......作為質子,被送去後梁?」

5

我和謝雪薇,相識在驍騎軍營。

軍營中不問出身,不問家世。

我最初隻知道她年幼加入驍騎營,是為早日上陣殺敵,替戰死的父母報仇。

那一批入營軍士中,我二人年紀最小,同出同進,幾乎形影不離,亦是能在戰場上托付後背的鐵搭檔。

她叫我「連山兄」。

她還會誇我,「你真厲害!」

那次被困鐵風坳,她傷重高燒,被我背在背上,前有狼群後有追兵,謝雪薇一雙眼睛卻亮得璀璨:

「我信你。」

因她這一句話,我硬生生殺穿了鐵風坳,帶她撿回了一條命。

熬過生死,我們相約許定終身。

她說:「此生能遇連山兄,是雪薇之幸。」

直到我滿心歡喜去謝府提親時。

她得知我是城主府的大公子,傳言中的南疆巫女之子。

那轉瞬冰冷的目光,讓我渾身凍結了起來。

「你竟然......流著南疆巫人肮臟的血。」

原來,她的父母,

正是死於南疆人手中。

但謝雪薇最終還是與我交換了婚書。

她眼神複雜,既有掙紮又有仇恨和冷漠,直白坦言:

「我仍願意與你結此婚約,一是為報你救命之恩,二是替北嶼城守著你。」

「謝家盡忠於城主,來日你若生逆心,我會第一個殺你。」

自此,我晦暗一生中唯一的光,也暗了下去。

府門前,烏雲遮日,天光微暗。

許是發覺我的語氣太過異常,謝雪薇神情軟了軟,引我進了謝府正堂。

「我不是這個意思,」她解釋,「讓你做質子,並非我願。」

「可,你也該清楚......少城主不能落到後梁手裏。」

我嗤笑一聲。

她雖是我的未婚妻,卻同城中百姓一樣,時時刻刻將穆連璋擺在我的前麵,為他造勢,處處悉心維護。

那是她要傾畢生心血盡忠的未來主君。

我退讓了許多年,如今,卻不想再讓了。

「他不行,憑什麼我便可以?」

謝雪薇臉色瞬間變了變,眯起雙眼警告:

「穆大公子,請你認清自己的身份。」

身份?我苦澀地笑了笑。

「若是我說......」

「什麼?」她皺眉疑道。

喉頭如被扼住,我一陣啞然。

這份真相,終究還是說不出口。

6

有南疆血脈的人不是我,而是穆連璋。

知道這個真相的,除了我,就隻有那位已死去多年的巫姨娘了。

當年,父親在外受傷失憶,流落南疆,被一位巫女所救,並結為夫妻。

可洞房花燭夜不久,父親竟恢複了記憶。

救命之恩,朝夕相處,或許多少還是有些情分,父親沒能狠下心殺了她,而是帶著已有身孕的巫女回了北嶼城,納入府中做了姨娘。

後來,南疆巫女的身份敗露,撲麵而來的責問和怒斥如洪流滾滾。

父親撐不住了,對她逐日厭倦,視她為恥辱,任由府中上下欺淩於她。

巫姨娘因愛生恨,起了報複之心。

她設計讓夫人早產,與她同一日產子,然後悄無聲息地將兩個孩子替換。

她的孩子成了城主府的嫡長子,穆連璋。

而我,被她喂下噬心蠱,活不過二十歲生辰。

我跟在她身邊長大,天長日久,從蛛絲馬跡裏發現了真相。

她總是遠遠地,眷戀地看著穆連璋,

會在夢裏溫柔地喊他的名字,

發瘋的時候,盯著我或夫人陰惻惻地笑,

看著父親和夫人冷落排斥我,露出快意的目光......

她也發現了我的異常,為了讓我保守秘密,又給我種了一隻特殊的蠱。

讓我從此再也無法,說出真相。

可我沒有想象中的那麼恨她。

不發瘋的時候,她待我也算不錯。

也會耐心地給我縫補衣裳,給我唱歌,

在有人辱罵我時,幫我報複回去。

我八歲那年,她突然後悔了,去求父親和夫人給她一滴心頭血。

去之前,她笑著告訴我,隻要在我十歲前,用父母的心頭血做藥引煉成解藥,

我就可以擺脫噬心蠱,正常地活下去。

可父親隻當她發瘋,將她活活打殺在那個雨夜。

臨死前,她看著匆匆趕來的我,氣若遊絲:「阿山......孩子,對不起......」

巫姨娘死在了我懷裏。

大雨傾盆,我也不知道自己有沒有哭。

我明白她為何要向我道歉。

她要心頭血,卻沒有說出我身份的真相。

她後悔連累我死不假,卻更愛自己親生的孩子。

和穆連璋之間,

我永遠都是被放棄的那一個。

所以,我隻能頂著南疆血脈的原罪,受著噬心蠱的折磨,被父母偏待,被子民痛恨,被摯愛離心......

懸刃在頸,有口難言。

心臟傳來一陣尖銳的疼痛。

我抿緊唇,從懷裏取出婚書,遞給了謝雪薇。

7

「我們訂婚五年,好在拖延再三未能成婚,我此去......有死無生,便還你自由。」

當年交換婚書後,我和她各有顧慮,婚事一拖再拖。

逐漸有發作跡象的噬心蠱,讓我猛然記起自己注定短命夭折的宿命。

而謝雪薇介意我身上的南疆血統,更不會主動提起完婚。

如今,歸還婚書,解除婚約,

我總算放下最後一樁心事。

看著麵前一紙婚書,謝雪薇有些怔神。

「我......」她遲疑了一下,「並未想過要退婚。」

「城主說了,你去後梁為質,隻是權宜之計。」

「那邊質子處境雖不好,可隻要兩國不交戰,也不會太過分虐待。」

「等日後時局穩定,歸期尚有望......」

我不願再聽,起身撣了撣袖口莫須有的灰,故作渾不在意的樣子笑了笑:

「穆連璋想來也喜歡你吧。」

「你既也對他忠心耿耿,不如便嫁給他。」

「未來的城主夫人,豈不風光?」

謝雪薇臉色白了又青,青了又白。

忽得抓過那婚書撕了個粉碎,一雙如淬霜雪的眸子惡狠狠盯著我。

「穆連山,你可別後悔。」

七日時間一晃而過。

後梁軍陣前,兩方人馬對峙。

父親、夫人、謝雪薇及眾多北嶼城百姓,

目送我孤身一人朝千軍萬馬走去。

迎麵而來的穆連璋,與我擦肩而過之時,

用僅有我二人聽得見的聲音炫耀:

「看吧,穆連山,你生來這條賤命,就是為了替我去死的。」

他得意的麵孔,在下一瞬就凝固了。

我猝然一大口血,噴在那張幹淨的臉上。

「啊!穆連山!你搞什麼鬼!」

他氣急敗壞地推了我一把。

我身形一晃,踉蹌退了幾步,半跪在地上。

模糊的餘光裏,父親和夫人突然臉色一變,齊齊皺眉,捂住了心口。

他們相視一眼,滿眼驚疑不定。

這時,一道清脆如銀鈴的嗓音,忽得從後梁軍前響起:

「咦?竟然是噬心蠱?」